日本三大玉露の地・朝比奈から世界へ。静岡・薮崎園の挑戦【朝比奈玉露・抹茶】

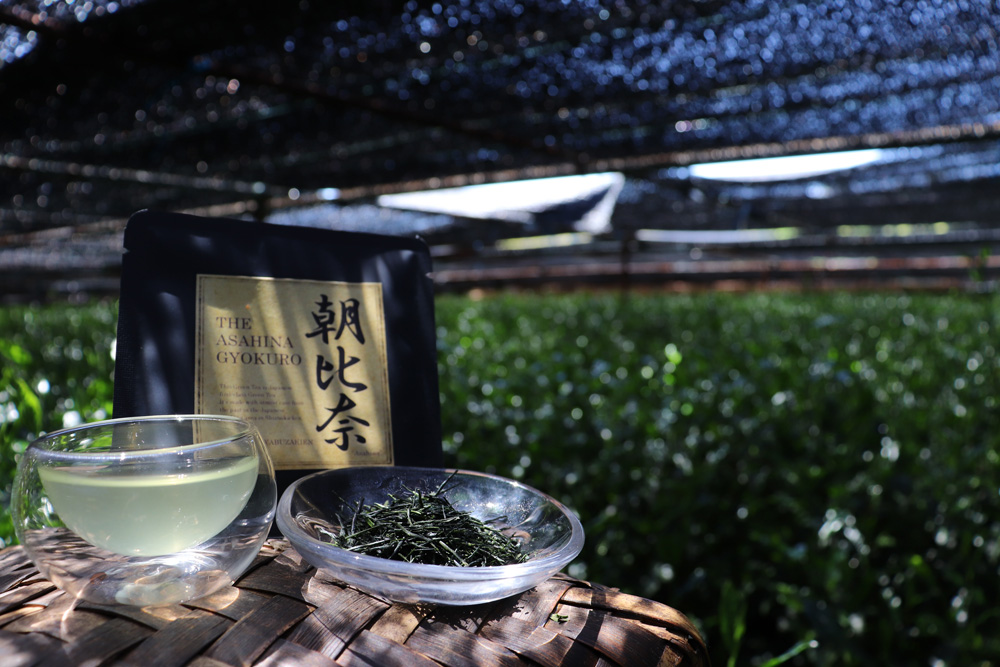

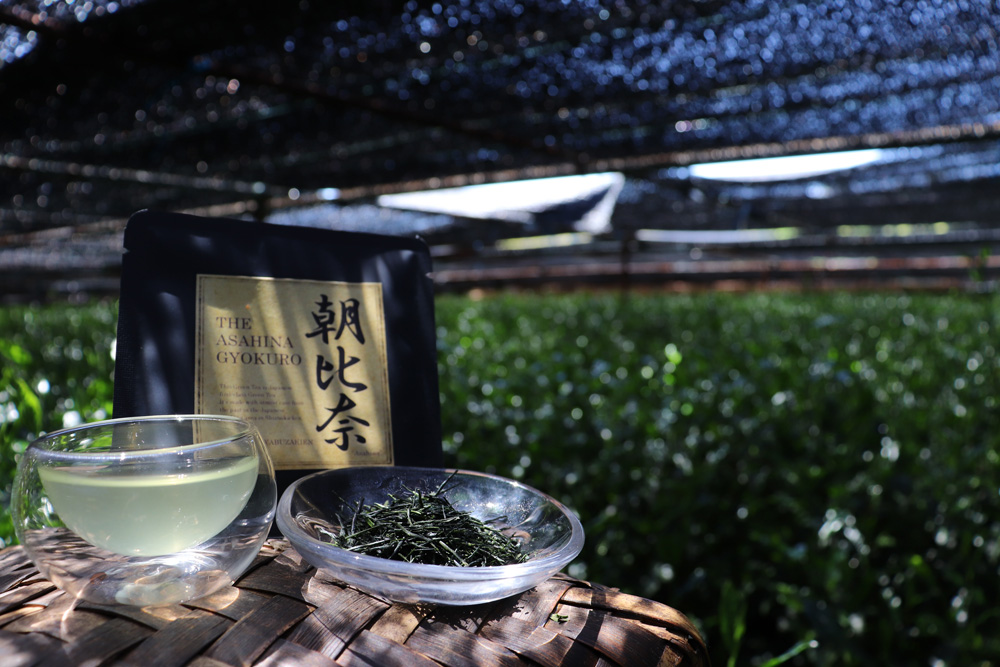

静岡県藤枝市岡部町にある朝比奈地域は、京都・宇治、福岡・八女と並ぶ、日本三大玉露の産地の一つです。玉露とは、栽培過程で「被覆(ひふく)」と呼ばれる日光を遮る工程を取り入れることで、茶葉に芳醇な香りと力強い旨味を蓄えさせて仕上げる高級茶です。今回取材したのは、江戸中期より13代続く歴史ある茶農家をルーツに持つ、株式会社薮崎園。朝比奈地域で高品質な玉露や抹茶を製造しており、2000年に法人化され、現在は会社組織として茶づくりを行っています。

この記事では、朝比奈で育まれるお茶の魅力に加え、薮崎園がなぜ今、世界市場を目指すのか。その背景について、薮崎園代表であり藤枝市議会議員も務める薮崎正幸さんへのインタビューを交えてお伝えします。

目次

薮崎園とは

薮崎園は、13代にわたる歴史を誇る茶農家の流れを汲む、由緒ある茶商です。もともとは、江戸時代中期から静岡県藤枝市岡部町・朝比奈地域にて、高級玉露を中心とした茶づくりに取り組んできた茶農家でした。

2000年には、長年続けてきた「自園・自製・自販」のスタイルから一歩進み、株式会社として組織を再編。現在は13代目・薮崎正幸さんが園主を務め、伝統を受け継ぎながら、品質への揺るぎないこだわりを守り続けています。

▲薮崎園が運営する朝比奈玉露専門店「como」では、玉露をはじめとしたお茶の小売販売も行っています。。

▲薮崎園が運営する朝比奈玉露専門店「como」では、玉露をはじめとしたお茶の小売販売も行っています。。

高級茶玉露が力強い旨味と芳醇な香りを持つ理由

玉露は、日本茶の中でも特に力強い旨味と甘み、そして芳醇な香りを兼ね備えた高級茶です。その希少性や手間のかかる製法から、日本茶のなかでも最上級の価格帯に位置づけられています。

静岡県菊川市に本店を構える「san grams(サングラム )」では、薮崎園の前島東平氏が手がける玉露を、カフェメニューとして楽しむことができます。

玉露ならではの旨味は、「被覆(ひふく)」と呼ばれる栽培手法によって生まれます。これは、茶葉に直接日光が当たらないよう覆いをかけることで、日光を遮る栽培方法です。

被覆には、遮光性と保温性に優れた「寒冷紗(かんれいしゃ)」や、藁を編んで作られた昔ながらの資材「菰(こも)」などが用いられます。

▲寒冷紗

▲寒冷紗

▲藁を編んで作られた被覆材「菰(こも)」

▲藁を編んで作られた被覆材「菰(こも)」

茶樹が日光を遮られると、茶葉内部にはアミノ酸や旨味成分であるテアニンが多く蓄積されます。通常、テアニンは日光を浴びることで、渋味や苦味の原因となるタンニンへと変化します。

しかし、被覆によって遮光された状態を保つことで、テアニンはそのまま茶葉に残ります。これにより、渋味や苦味が抑えられ、玉露特有の濃厚な旨味と甘みが引き出されるのです。

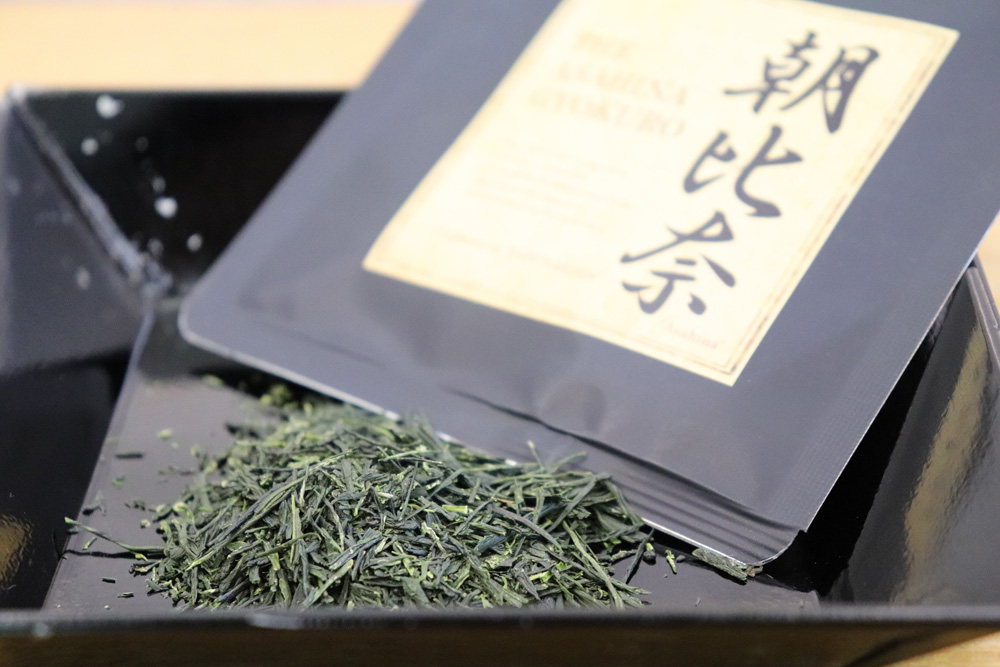

また、収穫方法にもこだわりがあります。機械による一括収穫では葉だけでなく茎なども混ざり、味に雑味が出やすくなりますが、玉露は一枚一枚を手摘みすることで、良質な葉のみを丁寧に選別し、味わいの純度を高めています。

煎茶では一般的に「一芯二葉(いっしんによう)」と呼ばれる、新芽の先端部分を摘み取ります。一方、玉露では茎の下にある「大きく柔らかい葉の部分」を選んで摘み取ることで、よりまろやかな味わいを実現しています。

こうして丁寧に被覆栽培され、丹念に仕上げられた茶葉には、「覆い香(おおいか)」と呼ばれる独特の香りが生まれます。

口に含んだ瞬間に広がるその香りと、鼻に抜ける芳醇な余韻――この「覆い香」こそが、玉露の香味の核心であり、その奥深さは多くの日本茶ファンを魅了してやみません。

インタビュー:世界へ広がる朝比奈玉露—薮崎園が伝える日本茶の深み

薮崎園代表であり藤枝市議会議員も務めている薮崎正幸さんにお話を伺いました。

霧と土壌がつくる味わい──朝比奈のお茶が特別な理由

–朝比奈地域でのお茶作りについて教えてください。

朝比奈川沿いの地域は、肥沃な土壌に恵まれ、定期的に発生する霧や靄(もや)が天然のシャワーのように降り注ぎます。この自然現象は、適度な湿度をもたらし、お茶の栽培にとって理想的な環境を生み出しています。

こうした恵まれた自然条件のもとで育まれる朝比奈のお茶は、古くからその高い品質で広く知られています。

また、この地域は4月から6月の暑い時期でも比較的涼しい気候にあり、被覆栽培に非常に適しています。実際、茶畑のおよそ9割が被覆栽培によって管理されており、品質の高い茶葉が安定的に生産されています。

かつて薮崎園では、摘み取った茶葉を地域の共同工場へ持ち込み、近隣の茶農家とともに製茶を行っていました。しかし、工場の閉鎖を契機に、私たちは薮崎園としての独自のスタイルを追求するお茶作りへとシフトしました。

–現在、もう共同工場は存在しないのですか?

いえ、現在でも朝比奈地域には「龍勢グリーン」と「青羽根茶工房たくみ」という2つの共同工場が稼働しています。どちらも被覆栽培による「かぶせ茶」を主に取り扱っています。それ以外には大規模な茶工場はなく、中規模の農家が5〜6軒ほど点在している程度です。皆さん顔なじみの農家ばかりで、とても仲が良いんですよ(笑)。

最近では、農作物の生産だけで生活を支えるのが難しくなってきており、兼業農家も増えてきました。私たちも、お茶以外の作物の栽培に取り組んでいます。

–お茶以外には、どのような作物を育てているのですか?

ざっくりとした年間の農業スケジュールは

4月〜5月 一番茶の収穫

5月 田植え

6月 二番茶

7月 三番茶

9月 四番茶

10月 稲刈り

10月〜12月 蜜柑(みかん)

2月〜4月 筍(たけのこ)

といった感じですね。

–筍も栽培されているのですね。

はい、朝比奈産の筍は非常に品質が高いことで知られています。そのため、一大消費地の業者がまとめて買い取ってしまい、一般市場ではなかなか見かけることがないほどです。不思議なことに、良質なお茶が育つ土地では、なぜか美味しい筍もよく育つんですよ。

熟成させてこそ美味しくなる玉露。ワインのような奥深い世界

一般的にお茶は、4~5月の新茶の時期が最も美味しく、価格も高くなります。ただし、新茶特有の瑞々しい香りは、玉露の香りとは対照的です。そのため、玉露の場合は、荒茶(仕上げ前の茶葉)をすぐには製茶せず、しばらく保管して「寝かせる」工程を取ります。

–新茶の鮮度をそのまま活かすのではなく、しばらく保管するのですね。

そうです。通常、新茶は鮮度が重要視されますが、あえて寝かせて熟成させるのが、玉露作り特有の製法なのです。秋や冬を越えることで茶葉は徐々に「枯れて」いき、新茶らしい青々しさが和らいでいきます(※ここで言う「枯れる」とは、玉露に適した熟成状態へと近づくことを指します)。

こうして、時間の経過とともに玉露特有の深い香りが引き出され、頃合いを見計らって製茶に移ります。

仕上がった玉露は、窒素充填によって密閉保存され、熟成を促しながら提供されます。

これが、薮崎園の玉露の大きな特徴です。玉露は熟成することで、さらに味わい深くなります。熟成によって味がどう変化するかは、正確には分かりません。実際に飲んでみてのお楽しみです。

ただ、何十年も玉露に携わっている人間であれば、飲まなくてもある程度は味の予測がつきますけどね。

–なんだか、まるで年代物のワインのようですね。だとすれば、玉露にも「当たり年」があるのでしょうか?

あると思います。たとえば2019年は霜の影響を受けてしまったため、あまり出来が良くなかったかもしれません。一方、2016年は気候に恵まれて非常に良いお茶ができたので、この年の玉露はとても美味しいですよ。

–ということは、当たり年の玉露は価格も高くなるのでしょうか?

必ずしもそうとは限りません。気候が安定し、収穫量が多い年のお茶は、味も良くなる傾向があります。ただし、収穫量が多いということは供給も増えるため、逆に価格が下がってしまうこともあるのです。

▲朝比奈玉露は、高級ボトリングティーとしても販売されています。

▲朝比奈玉露は、高級ボトリングティーとしても販売されています。

「宇治茶」から「朝比奈玉露」へ。地元に根ざす抹茶と玉露のブランド戦略

かつて、この地域で収穫された茶葉の多くは京都・宇治に運ばれ、宇治独自の製法で仕上げられたのち、「宇治茶」として流通していました。

しかし、産地表示に関する基準が改訂され、「宇治茶」と表記できるのは、宇治に隣接する三重・滋賀・大阪・奈良の各府県で収穫された茶葉のみを原料とする場合に限られることになりました。

この制度変更を受け、私たちも朝比奈のお茶を「宇治茶」として取り扱うことを終了しました。そこで、朝比奈地域の魅力をより正確に伝えるため、新たに「朝比奈玉露」というブランドを立ち上げました。

–ここ朝比奈で育まれるお茶は、京都宇治茶として扱われていたほど高品質なお茶なのですね。

はい。さらに、朝比奈地域では抹茶の生産も盛んで、薮崎園でも抹茶の製造に力を入れています。

–一般的に、抹茶はどのようにして作られるのですか?

碾茶工場にあるレンガ造りの碾茶炉を使用し、原料となる茶葉を揉まずにそのまま乾燥させて碾茶を製造します。その碾茶を石臼などで挽いて粉末状にしたものが、抹茶です。

近年の抹茶ブームの影響もあり、静岡県内には碾茶を製造する工場が10カ所以上にまで増えました。かつては4カ所しかなかったことを思うと、この増加は目覚ましいですね。

こちらの「贅沢濃厚抹茶ラテ」は、薮崎園でも自信を持っておすすめしている一品です。非常に美味しく仕上がっており、ぜひ多くの方に味わっていただきたいですね。

国内消費減でも「世界」が待っている──静岡・薮崎園が挑む日本茶のグローバル市場

現在の静岡茶業界は、「衰退」か「復興」か、その分岐点に立たされていると感じています。最大の問題は、リーフ茶の需要が落ち込み、それに伴って茶価が低下していることです。そのため、茶業だけで生計を立てることが難しくなり、後継者不足にも拍車をかけています。

こうして日本国内の茶需要が減少するなか、薮崎園では世界市場への展開を目指しています。日本と世界とでは市場規模が大きく異なり、「日本で1%売れるよりも、世界で0.1%売れるほうが市場規模としては大きい」というのが、その理由です。

欧州での輸出販売を見据え、現在では有機JAS認証を取得したオーガニック茶の栽培にも取り組んでいます。

–外国にお茶の需要はあるのでしょうか?

はい、あります。実際に、FacebookやInstagramを通じて海外から薮崎園への問い合わせが寄せられています。お茶のシーズンになると、海外からの来園者は年間100組を超えるほどです。

あまりの来訪者数に、英語を話せるスタッフを新たに雇用したほどで、これが本格的な海外展開を志すきっかけの一つとなりました。

このような背景から、私たちはSNS活用に大きな可能性を感じています。最近では、「お茶を飲みたい」「茶畑を見たい」と現地を訪れる方が増え、個人旅行だけでなく旅行会社を通じた訪問も見られます。

訪れる多くの方が高い発信力を持っており、SNSなどを通じて薮崎園の活動を広めてくださることは、私たちにとって非常にありがたいことです。

静岡・宇治・八女、それぞれの香味に出会う。シングルオリジンで広がる玉露の世界

静岡・朝比奈をはじめ、玉露の産地としては京都・宇治や福岡・八女も広く知られています。静岡産の玉露には「さえみどり」という品種が適しており、宇治では「うじみどり」「さえひかり」「さみどり」など、八女では鹿児島由来の「ゆたかみどり」といった品種が用いられています。

かつては、これらの品種をまとめて「玉露」として提供するのが一般的でした。しかし近年では、「品種ごとのお茶」や「農家ごとのお茶」など、個性を活かしたスタイル――いわゆる「シングルオリジン」が注目され、個別に提供されるケースが増えています。

▲もともと「シングルオリジン」はコーヒー業界で使われていた言葉ですが、いまでは日本茶の世界にも浸透しつつあります。

▲もともと「シングルオリジン」はコーヒー業界で使われていた言葉ですが、いまでは日本茶の世界にも浸透しつつあります。

こうした背景もあってか、あくまで私の実感ではありますが、最近は「シングルオリジン」の山間地で栽培されたお茶に関心が高まっているように感じます。

–なるほど。藪崎園も山間地でお茶を栽培されていますよね。山のお茶と平野部のお茶では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

たとえば水色(すいしょく)を比べてみると、平野部で採れるお茶は鮮やかな緑色をしていますが、山間部のお茶は山吹色に近い色合いになります。香りや味わいにも明確な違いがあり、飲み比べていただければ、その差をはっきりと感じていただけるはずです。

とにかく、まずは気軽に一杯、味わってみてください。きっとそこから、お茶の奥深い魅力に気づいていただけることでしょう。

飲み方についても、ぜひ自由に楽しんでみてください。味覚や好みは人それぞれ。「こう飲まなければならない」といった正解はありません。ご自身のスタイルで、お茶のある時間を心ゆくまで堪能していただければと思います。

玉露の淹れ方

1. 急須と茶碗にお湯を注ぎ、温めておきます。

2. 50〜60℃に湯冷まししたお湯を、茶葉(5g)に注ぎます。

3. 1分半〜2分ほど、静かに抽出します。

4. お茶の濃さが均等になるように少しずつ注ぎ分け、最後の一滴まで絞り切ります。

朝比奈地域の肥沃なテロワールが育んだ玉露の旨味、甘み、そして飲んだ後に鼻腔を抜けていく余韻をご堪能下さい。

関連記事 : 玉露の里で日本庭園を愛でながら玉露と抹茶を味わう【静岡県・朝比奈玉露・抹茶】

関連記事 : ななやの抹茶ジェラートが未来にお茶を伝える懸け橋に【静岡県・東京都・京都府】

おすすめ記事 : 人気抹茶スイーツ特集!コンビニのおすすめ抹茶スイーツをご紹介!【セブンイレブン, ファミリーマート, ローソン】

おすすめ記事 : 伝統を守りながら進化するお茶のかたち。茶通亭の新ブランド「おいしい日本茶研究所」【静岡県・沼津市】

薮崎園の情報

| 住所 | 〒421-1113 静岡県藤枝市岡部町桂島1135-1 |

| ホームページ | http://yabuzaki.co.jp/ |

| 電話番号 | 054-667-3633 |

| 電子マネー・カード決済 | なし |

| 営業時間 | 問い合わせ |

| 定休日 | 問い合わせ |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | 第2東名藤枝岡部ICより車で5分 |

薮崎園の玉露専門販売店COMO

| 住所 | 〒421-1131 静岡県藤枝市岡部町内谷964-36 |

| 電話番号 | 054-667-3633 |

| 電子マネー・カード決済 | 対応済み |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 年中無休(元日は除く) |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | 第2東名藤枝岡部ICより車で5分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズは世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介されています。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。