テロワールを味わう、静岡・牧之原のティーテラス。大地の茶の間で自然と繋がる釜炒り茶体験【静岡県・牧之原市】【静岡県・牧之原市】

お茶の生産量で日本トップクラスを誇る茶処・静岡。その中部に位置する県内有数の茶産地・牧之原には、広大な茶畑が広がっています。こうした美しい風景や文化的価値を未来に残すため、2019年にスタートしたのが、茶畑に囲まれたプライベートティーテラス「茶の間」の貸し出しサービスです。全方位に広がる茶畑を一望できる開放的なテラスでは、生産者直送の香り豊かな日本茶とともに、寛ぎのひとときを過ごせます。「茶の間」には世界中から観光客が訪れ、お茶の新たな魅力を発信する場所として、多くのメディアにも取り上げられています。

現在(2025年6月時点)、静岡県内には5つの「茶の間」が存在します。今回はその中でも、牧之原市にある「大地の茶の間」を訪れました。迎えてくれたのは、「大地の茶の間」のオーナーであり、「釜炒り茶柴本」の園主でもある柴本俊史さん。この記事では、「大地の茶の間」の魅力や、「釜炒り茶柴本」のお茶で味わえるテロワールについてなど、柴本俊史さんへのインタビューを通じてご紹介します。

目次

大地の茶の間とは

「大地の茶の間」は、「釜炒り茶柴本」が管理する茶園内に設けられたプライベートティーテラスです。子のテラスは、富士山、南アルプス、駿河湾、伊豆半島に囲まれた小高い丘の上、地表から約1メートルの高さに設置されています。

大地の茶の間からは、水平線まで見渡せる開放的な景色が一望でき、寛ぎのひとときには、生産者直送の香り高い日本茶が提供されます。

▲「大地の茶の間」はユーカリの木でできたテラスです。天気が良ければ駿河湾から富士山までの眺めが楽しめます。

▲「大地の茶の間」はユーカリの木でできたテラスです。天気が良ければ駿河湾から富士山までの眺めが楽しめます。

大地の茶の間の利用方法

ご利用には、事前に「茶の間」ウェブサイトからの予約が必要です。当日は、「釜炒り茶柴本」の茶園で受付を済ませた後、オーナーの柴本さんの案内で大地の茶の間へ向かいます。

▲茶の間に行く途中の緩やかな坂道。柴本さん曰く「ここを歩くと汗ばむようになったら、夏はもうすぐだな」と感じるそうです。

▲茶の間に行く途中の緩やかな坂道。柴本さん曰く「ここを歩くと汗ばむようになったら、夏はもうすぐだな」と感じるそうです。

水平線まで見渡せる茶畑に包まれて。大地のテロワールを味わう日本茶体験

大地の茶の間のオーナーであり、「釜炒り茶柴本」の園主でもある柴本俊史さんにお話を伺いました。

自然とお茶が出会う場所。水平線まで広がる茶畑で、きっとお茶が好きになる

–ここが「大地の茶の間」ですか。とても爽快な場所ですね。ここから水平線まで見通せます。

「大地」という名前にふさわしい、水平線まで広がるようなロケーションがあったら素敵だなと思っていました。

天気が良い日は、ここから富士山や伊豆半島まで見渡せるんですよ。夕暮れには、真っ赤な夕日が茶園に沈む光景が広がって、幻想的でとても美しいんです。

▲大地の茶の間から見る夕焼け色に染まった茶園。

▲大地の茶の間から見る夕焼け色に染まった茶園。

お茶そのものには触れたことがある方も多いと思いますが、「茶畑」に触れる機会は意外と少ないのではないでしょうか。そこで、雄大な自然の中でお茶を楽しんでもらえるような、プライベートティーテラス「茶の間」を作りました。

お茶にあまり興味のない方にも、ここをきっかけに関心を持っていただけたら嬉しいですね。今後もさまざまな楽しみ方をご提案していきたいと思っています。

▲爽快なロケーションの茶の間ではお茶に興味がない人でも癒しのひとときが過ごせます。

▲爽快なロケーションの茶の間ではお茶に興味がない人でも癒しのひとときが過ごせます。

茶の間の体験が終わりましたら、茶器一式はそのままこちらに置いていただいて大丈夫です。行きはピクニック気分でワクワクしながら向かって、帰りは手ぶらで気持ちよく戻ってきてくださいね。

土と水と光が育むテロワールに出会う。大地の茶の間で味わう柴本の釜炒り茶

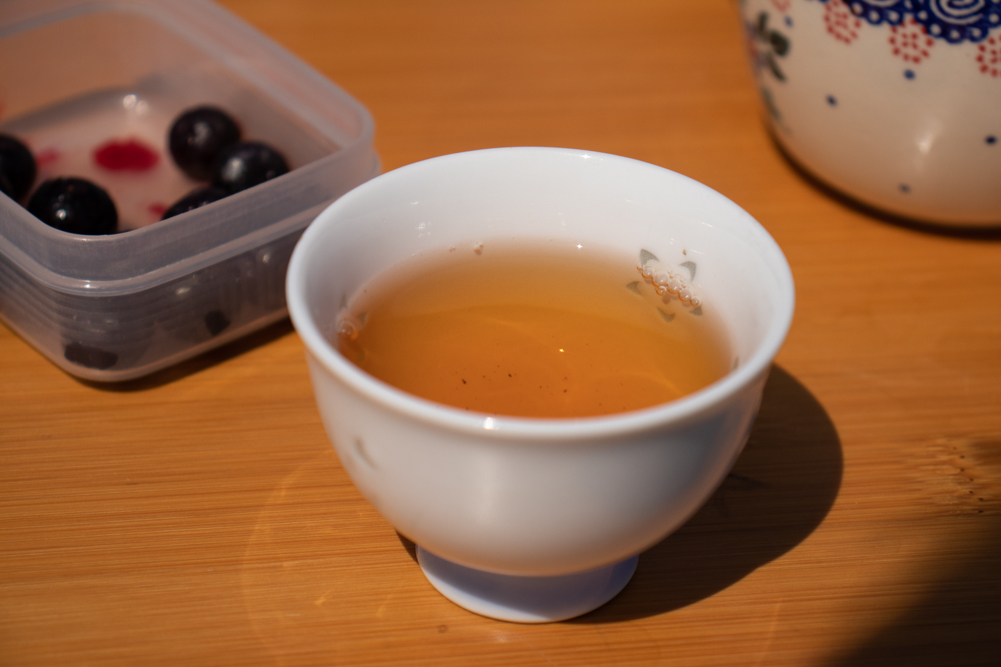

大地の茶の間で過ごす、寛ぎのひとときのお供に、生産者直送の新鮮なお茶を提供しています。こちらが私のお茶「釜炒り茶」です。

一般的に流通しているお茶の多くは、蒸して仕上げる「煎茶」と呼ばれるものですが、私のお茶は高温の釜で炒って作るため、「釜炒り茶」と呼ばれています。主に九州・宮崎県で生産されており、全国のお茶の生産量のうち1%にも満たない、とても希少なお茶です。茶葉の見た目が勾玉のような形をしていることから、「ぐり茶」と呼ばれることもありますよ。

(※静岡県内で釜炒り茶をカフェメニューとして提供している場所は珍しいです。大地の茶の間に加えて、菊川市に本店を構える日本茶カフェsan grams(サングラム)でも、九州宮崎の五ヶ瀬緑製茶産の釜炒り茶がカフェメニューとして楽しめます。)

–とても良い香りです。それにとても飲みやすい。体の中に優しく沁み込んでいくようです。「澄み渡る」という表現が、まさにピッタリのお茶だと思います。

ありがとうございます。その澄み渡る香味こそが、私の目指す「大地のテロワールを味わえるお茶」の特徴なんです。

▲大地の茶の間体験の際にはポーランド製の茶器も貸し出しています。柴本さんのお茶はポーランドにも輸出しています。

▲大地の茶の間体験の際にはポーランド製の茶器も貸し出しています。柴本さんのお茶はポーランドにも輸出しています。

–「大地のテロワール」というと、その地域の風土や環境が生み出す、自然そのままの味わいということでしょうか?

はい。大地を巡るミネラルや栄養素を、そのまま味わっていただけるようなお茶づくりをしています。そのため、私の茶園では肥料も農薬も一切使っていません。

▲肥料も与えないことで純粋に大地の味わいを吸収させたお茶を作る。それが大地のテロワールを味わえる「釜炒り茶柴本」のお茶。

▲肥料も与えないことで純粋に大地の味わいを吸収させたお茶を作る。それが大地のテロワールを味わえる「釜炒り茶柴本」のお茶。

茶樹の声に耳を澄ませて。自然のリズムに寄り添う柴本流お茶づくりの哲学

–柴本さんは畑に肥料も与えないのですね。しかし、それでは毎年の出来栄えが変わってしまうのではないですか?

たしかに、毎年同じような農作物を育てたいのであれば、ある程度は生態系に手を加える必要があると思います。肥料を施すのはもちろん、剪定のタイミングや収穫時期など、さまざまな調整を行うことで、管理者の思い描く香味を目指していくのが一般的です。

私の場合は、まず茶樹がのびのびと自由に育つことを大切にしています。そのうえで、茶樹の様子をよく観察し、必要なときに必要な処置を施すようにしています。簡単に言えば、私は茶樹に対して「受け身の姿勢」をとっているんです。

▲柴本さんが設えている最中の品種茶「印雑」の畑

▲柴本さんが設えている最中の品種茶「印雑」の畑

–つまり、柴本さんは生態系の動きに合わせて、農法や製茶の方法を変えていくということですか。。

はい。私は多様な品種の栽培や、さまざまな製茶技術を習得しています。その中から、その年ごとのバイオリズムに合わせて最適な方法を選び、最終的に自分が思い描く香味に近づけていくという形です。

–なるほど。一流のシェフが素材の良さを引き出すように、お茶の個性を生かして仕上げていくのですね。

そうですね。何事にも共通しますが、大切なのは「準備」と「段取り」です。自分がどんなお茶を作りたいのかが決まった時点で、すでに「茶園の設計」というお茶づくりが始まっているんです。

私が茶園を設計するときは、周囲の草木の状態、風の通り道、日光の差し込み方、土中環境などを丁寧に読み取りながら、茶樹が最も健やかに育つ場所になるよう計算します。その上で農薬も肥料も使用しません。

そうすることで、茶樹は草木とともに生きる生態系に自然と順応していくのです。それが私の目指す、「草や虫と仲よく、地域の自然とともにある持続可能なお茶づくり」の形なんです。

理想を言えば、火力も電気やガスではなく薪を使い、全てこの地域にある資源だけで完結するお茶づくりを実現したいですね。

(※人間をはじめとした生態系の範囲内で農業を回していくことで、環境負荷の小さい持続的な農業システムは循環型農業と呼ばれています。循環型農業については樽脇園の記事でも書いています。)

▲「草や虫と仲よく、地域自然とともに持続可能なお茶づくり」をモットーに、ヤギに茶畑の雑草を食べてもらい、その堆肥でお茶を育てています。

▲「草や虫と仲よく、地域自然とともに持続可能なお茶づくり」をモットーに、ヤギに茶畑の雑草を食べてもらい、その堆肥でお茶を育てています。

ただし、この農法は大量生産には向きませんし、販売価格もどうしても高くなります。静岡県内にラグジュアリーなお茶への需要があるかと言えば、まだ難しいでしょう。

だからこそ、丹精込めて美味しいお茶を作るだけでなく、そのお茶をどう届け、伝えていくかも大切にしています。私自身、お茶をつくることと同じくらい、さまざまな形でお茶の魅力を表現し、広めていく活動にも力を入れています。

五感で味わう、茶葉が飲み物に変わる時間 ― 大地の茶の間で釜炒り茶体験

美味しいお茶を作ることはもちろん大切ですが、それ以上に、お茶を通じて植物が飲み物へと変化していく過程を体験することにも、大きな価値があると思います。

そこで「大地の茶の間」では、釜炒り茶作りの体験をご用意しています。お客様には、まずお茶摘み用の籠をお渡しし、茶の間でのひとときを楽しみながら、周囲に広がる茶園でお茶摘みをしていただきます。指定の時刻になったら、小屋に移動して、私と一緒に釜炒り茶作りを体験していただきます。

▲小屋にある机の上で釜炒り体験を行っています。▼5人以上の人数になると下のように大きな倉庫内で体験の場を設けます。

▲小屋にある机の上で釜炒り体験を行っています。▼5人以上の人数になると下のように大きな倉庫内で体験の場を設けます。

また、焙煎によって原料がどのように変化するのか、そのプロセスを五感で感じていただけるようなコンテンツも現在企画中です。日本の方だけでなく、海外からのお客様にも楽しんでいただけるよう、魅力的なお茶体験の場をたくさんご用意したいと思っています。

–柴本さんは本当に多様なお茶の体験の形を考えているのですね。

最近は、趣向を凝らしたイベントの開催にも力を入れていて、活動も段々とアーティスティックなものが多くなっています。実際にやってみると、とても楽しいんですよ。

私自身、お茶屋というよりは、日本茶をさまざまなかたちで表現して広めていく「アーティスト」としての活動の方が、自分には合っているんじゃないかなって思っています(笑)。

▲時期によって大地の茶の間では柴本の紅茶を使用した紅茶クッキーも提供しています。ヤギのマークが可愛い。

▲時期によって大地の茶の間では柴本の紅茶を使用した紅茶クッキーも提供しています。ヤギのマークが可愛い。

人と自然が織りなす「時空の風景」の前で──柴本が語る、お茶の未来と仲間への願い

(大地の茶の間から戻る途中、柴本さんは足を止め、茶畑の一角を指さしました。先に広がる景色を眺めながら、世界にお茶を広めていくことについての想いや、これからのビジョンについてお話を伺いました。)

この眺めは、私のお気に入りなんです。人の手で畝(うね)の形に整えられた茶畑が、少しずつ自然へと還っていく様子が、まるで時の流れを表しているようで。上の方は剪定されたばかりの整った茶畑、そのすぐ下は放棄されてから2年ほど経つ茶畑。そして右手には、10年以上経って森に戻りつつある姿が見られます。

▲この景観は大地の茶の間に向かう道の途中で見ることができます。(2023年5月の様子)

▲この景観は大地の茶の間に向かう道の途中で見ることができます。(2023年5月の様子)

–確かに、珍しい光景です。茶の間に向かう時には気づきませんでした。

人の営みと自然の生命力が、長い年月をかけて偶然に生み出した風景です。意図して作れるものではありません。私は、あれはもうアートの域に達していると思っています。もっとも見る人によっては、ただの放棄茶園でしかないのかもしれませんが。

–昔は、あのあたり一面全てが茶畑だったのですね。

はい。周囲の茶農家は次々と廃業しています。そうした流れを少しでも食い止めるためには、お茶の魅力をきちんと伝えていく活動が欠かせません。お茶を身近に感じてもらえるような「窓口」をもっと増やしていく必要があると感じています。

また、技術や製造方法を、理論的に、しかも面白く伝えられる人も必要ですね。

–技術や製造方法は企業秘密ではないのですか?

確かに、技術や製造方法を教えることに抵抗がある人もいます。でも今は、「お茶に興味がある」「もっと知りたい」「自分で作ってみたい」という方が、確実に増えてきています。私は、そうした想いに応えられる存在でありたい。茶師であり、アーティストでもある、そんな存在として。

そしてなによりもお茶を広めてくれる同志や仲間が増えてくなら、それが一番嬉しいかな(笑)。

関連記事 : 釜炒り茶柴本が導く、熟成茶の奥深き世界。自然と時間が醸す唯一無二の香り【静岡県・釜炒り茶】

関連記事 : 雄大な富士と駿河湾のきらめきに包まれて──絶景「海と富士の茶の間」で癒しのひととき【静岡県・富士市】

大地の茶の間の情報

| 住所 | 〒421-0414 静岡県牧之原市勝俣2695 |

| ホームページ | https://changetea.jp/chanoma/daichi-chanoma/ |

| 電話番号 | 080-5295-7196 |

| 電子マネー・カード決済 | 一部対応 |

| 営業時間 | 10:00~17:00 (時期によって変更の可能性があります) |

| 定休日 | 不定休 |

| 駐車場 | あり(少数台) |

| アクセス | 東名相良牧之原ICから車で約20分、受付場所の柴本さん宅から茶の間までは徒歩10分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。