松島園が貫く日本茶の美学が香り立つ──川根の自然と炭火が織りなす浅蒸し茶【静岡県・川根茶】

静岡県の中央部を南北に貫く大井川。その中流域に位置する川根茶の産地・川根本町は、適度な日照時間、昼夜の気温差、良好な水はけを備えた土壌など、上質なお茶を育むための環境が広がっています。今回取材したのは、川根の茶農家「松島園」。各種品評会での農林水産大臣賞をはじめとする数々の栄誉は、その卓越した茶の生産技術を証明しています。

松島園が誇るのは、川根の環境を熟知した茶栽培と荒茶製造、そして上質な茶葉を備長炭で仕上げるという希少な技術です。この伝統的な炭火仕上げによって生み出されるお茶は、豊かな香りと洗練された味わいが見事に調和し、多くの茶愛好家を魅了しています。

この記事では、松島園の炭火仕上げの工程やその魅力、さらに日本茶が生産から販売に至るまでの過程の試行錯誤について、園主・川﨑好和さんへのインタビューも交えてご紹介していきます。

松島園とは

松島園は、静岡県川根本町元藤川に位置する、茶の栽培から製造・販売までを一貫して手がける茶農家です。現在は、9代目の川﨑好和さんが園主を務めています。

商号の「松島園」は、農園の中でも特に質の高い茶葉が採れるとされる「松島」という地区に由来しています。

茶師・川崎好和による備長炭を用いた希少な炭火仕上げ製法とは

お茶を仕上げる過程には、「火入れ」と呼ばれる重要な工程があります。火入れによって、お茶の香味は大きく変化します。甘みを引き立てることもあれば、香りを高めることもあり、品質を安定させることもできます。

「松島園」では、ガス熱源による仕上げに加え、備長炭を使った炭火仕上げも行っています。この特別な手法は、遠赤外線の効果と相まって、お茶に独自の魅力をもたらします。

炭火で仕上げられたお茶は、渋みや苦みがほどよく抑えられ、芳醇な香りが際立つのが特徴です。そのため、一度飲んだら虜になる人も多いといいます。さらに、炭火仕上げのお茶は、水の質や茶葉の量、湯温、浸出時間などに神経質にならずに淹れても、安定した香味を楽しむことができます。

こうした点からも、炭火仕上げは他のお茶とは一線を画し、特別な一杯を楽しむことができます。

【編集部メモ】静岡の茶づくりを支える“茶農家”の思想や技術は、地域ごとに驚くほど多様です。ほかの取材記事もまとめた茶農家の取材記事一覧もあわせてどうぞ。

▲仕上がったお茶は、透明感のある水色と芳醇な香りを楽しめます。

▲仕上がったお茶は、透明感のある水色と芳醇な香りを楽しめます。

松島園のお茶の紹介

松島園の茶園がある大井川中流域の山間地は、適度な日照時間、昼夜の寒暖差、水はけの良い土壌など、上質なお茶づくりに恵まれた環境が整っています。こうした自然条件のもとで育った茶葉の特性を最大限に引き出すため、丁寧に栽培・製茶されているのが松島園のお茶です。

ここでは、そんな松島園自慢のお茶を少しだけご紹介します。

松島~炭火仕上げ川根茶~

自然の恵みを一身に受けて育った茶葉を、炭火でじっくりと仕上げた一品。いまでは希少となった炭火仕上げの技術を持つ茶師・川﨑好和さんが、備長炭を用いて丁寧に仕上げました。

茶園の名を冠した「松島」は、香り高さと深い味わいが特長の逸品です。

九十九~川根茶~

園主・川﨑好和さんのこだわりが詰まった高級煎茶「九十九(つくも)」。八十八夜の頃、5月上旬に摘まれた新芽を用い、独自の製法で丁寧に仕上げられています。旨味・渋味・滋味のバランスが絶妙で、大切な方への贈り物にはもちろん、自分へのご褒美としても最適なお茶です。

くきほうじ茶~備長炭火入れ~

茎の部分を備長炭でじっくりと丁寧に火入れしたほうじ茶。芳醇な香りと、さっぱりとした後味が魅力で、食後やリラックスタイムにぴったりの1杯です。

インタビュー:炭火仕上げに宿る、覚悟と誇り。松島園が貫く日本茶の美学が世界へ届く

松島園の園主である川﨑好和さんにお話を伺いました。

高度成長期の水に打ち勝った技術。炭火で仕上げる松島園の選択と哲学

–お茶の炭火仕上げというのは、希少で高度な技術だと聞いています。一体どのような技術なのでしょうか?

昭和30年代から40年代にかけての高度成長期、東京ではまだ浄水設備が十分に整っておらず、水道水には強いカルキ臭がありました。私も当時、荒川や多摩川水系の水道水を取り寄せて、お湯を沸かしてお茶を淹れたことがありますが、あまりのカルキ臭にお茶本来の風味がほとんど失われてしまい、非常に驚いたのを覚えています。

それほどまでに、当時の東京の水質は良くありませんでした。そうした環境でもお茶の味わいをしっかりと引き出せる手法として、炭火仕上げの技術が活躍していたのです。

–松島園のお茶は、すべて炭火で仕上げているのですか?

いいえ。長年の経験から、炭火仕上げに向くお茶とそうでないお茶があることを実感しています。そのため、茶葉の特性や用途に応じて仕上げ方法を使い分けています。

たとえば、高級煎茶は炭火仕上げにはあまり適していません。そこで、低温でじっくりと火を入れ、みる芽ならではの繊細な味わいを引き出すよう心がけています。

また、新茶の青々しい香りを好む方には、あえて炭火仕上げのお茶をご案内しないこともあります。お茶の魅力は多様ですから、それぞれのお好みに寄り添ったご提案を大切にしています。

–お茶の個性に合わせて、炭火仕上げを使い分けているのですね。

冬の冷気、夏の湿気。自然と向き合う100℃超の炭火仕上げの現場から

私が行っている炭火仕上げは、もともと妻の親戚が嫁いだお茶屋に伝わっていた技術でした。ところが跡継ぎがおらず、技術が失われかけていたため、私が引き継ぐことになったのです。

もちろん、当初はまったくの未経験。炭火仕上げの習得は試行錯誤の連続でした。使用するのは、一つとして同じ形状のない備長炭。炭火は100℃を超えたあたりからとにかく熱い。凄まじい火力を浴びるので体力の消耗も著しい。

その上で、その日の気温や湿度に応じて火加減を調整しなければなりません。夏は湿度が高く火の扱いが難しく、冬は寒さで火が入りづらいこともあります。また、お茶は農作物なので年によって出来が違い、それぞれの茶葉に合った火の入れ方を工夫する必要があります。

▲高級茶の火入れに使用している50年以上前の紅茶乾燥機。川﨑さんの追求する火入れに役立つと現在も活用し続けています。

▲高級茶の火入れに使用している50年以上前の紅茶乾燥機。川﨑さんの追求する火入れに役立つと現在も活用し続けています。

比較的作業しやすいのは10月や春先の時期ですが、茶農家の仕事は、肥料の散布や茶園の管理など、一年を通して多岐にわたります。さらに松島園では、「自園・自製・自販」という体制をとっており、栽培から製造、販売までを一貫して手がけています。

いわゆる6次産業と呼ばれる形ですね。ですので、炭火仕上げだけに専念するというわけにはいきません。

–なるほど。作ったお茶の販売までしなければならないのですね。実際に「6次産業((農業や漁業などの第1次産業に携わる生産者が、自ら加工(第2次産業)や販売(第3次産業)まで行うことで、付加価値を高める取り組みのこと))」というのは、やってみていかがでしょうか?

▲茶農家は肥料散布など一年を通して様々な茶園管理の仕事も行います。

▲茶農家は肥料散布など一年を通して様々な茶園管理の仕事も行います。

リーフ茶が抱える販売のリアル。モノが溢れる時代に「あなたに届けたいお茶」になるために

売るというのは、本当に大変なことだと感じます。現代はお茶に限らず、車や洋服など、あらゆるモノがすでに飽和しています。

かつては、テレビCMを流せば人が自然と集まってくる時代もありました。しかし今は、個人がSNSで情報を発信する時代へと移り変わりました。ただ、そのSNSでさえ、数日も経てば次々と新しい話題に移ってしまい、発信した内容はあっという間に埋もれてしまいます。

そうなると、「誰に向けて売るのか」というターゲットを定めること自体が、とても難しくなっているのです。

一方、大手のドリンクメーカーは、多額の経費をかけて大規模な広告を打ち出し、翌日には全国の店舗に商品が並んでいます。それに比べて、私たちのような茶農家が作るリーフ茶は、そもそも「どこで買えるのか」を知ってもらうことすら簡単ではありません。

こうした販売体制の違いを見ると、大手メーカーと真正面から競争するのは現実的ではないでしょう。だからこそ、私たちは「誰にも真似できない品質」を追求し、その価値を理解してくださる特定のお客様に向けて、丁寧にアピールしていくべきだと考えています。

–となると、規模に応じたマーケティングが必要になるのでしょうか?

そうですね。少子高齢化や人口減少の影響で、マーケット全体が縮小している今の時代においては、「市場が本当に求めているもの」を的確に読み取り、それに応じて柔軟に対応していく姿勢が、何よりも大切だと思います。

中山間地・川根茶農家が語る持続可能な茶業のかたち ──「手間ひま」から未来をつくる戦略とは

–なるほど。では川崎さんから見て、静岡のように山間地の茶畑が多い地域では、茶産業はどのような形が望ましいとお考えですか?

お茶の業界全体は、それほど大きな市場ではありません。年間の生産量はおよそ7万トン程度で、金額にしても数千億円程度の産業規模です。

もちろん大手メーカーも存在しますが、実際には、通信販売や小売りを主な販路としている茶農家が多く、川根のような地域には、いわゆる自販茶農家が多くいます。

私は、川根のような中山間地であれば、労働集約型で手間ひまをかけた高級煎茶を生産し、収益性を確保する以外に持続的な道はないと考えています。たとえば鹿児島のように平地での大規模生産が可能であれば、コストを下げることで利益を出す方法もあるかもしれません。

しかし、現状では中山間地のお茶を大量生産しようとするとコストが下がる以上にお茶の質が下がってしまいます。そして何よりも、そのようなお茶に対する需要が市場に存在しないのです。

ペットボトル茶であれば話は別ですが、大量生産・大量消費のビジネスモデルでは、リーフ茶はなかなか売れないという現実があります。

–つまり、川崎さんの考えでは、山間地で多少品質を落としてまで大量生産しても、売れる見込みはないというわけですか。

はい。そもそも中山間地でお茶の品質を保ちながら大量生産ができるのであれば、誰でもすでに実践しているはずです。そのうえで、売り方や営業、広告・発信・マーケティングといった分野にも力を注ぐ必要があり、その方法は非常に多様で複雑です。

人によって得意・不得意もあります。私自身、ブログを書く程度ならできますが、その検索順位を上げるといったことまで手を広げようとすると、ほかの作業がまわらなくなってしまいます。

本当に、今は「モノを売る」ことが難しい時代になったと実感しています。個人的には、茶農家はできるだけ栽培と製茶に専念するのが理想だと考えており、私自身もそうありたい。

–今はもう、良いものを作っても、それだけでビジネスがうまくいく時代ではないのですね。こうした課題は、お茶業界に限らず、さまざまな業界でも共通しているのかもしれません。

▲松島園では一本一万円を超える高級ボトルティーの販売もしています。

▲松島園では一本一万円を超える高級ボトルティーの販売もしています。

日本が勝負するなら「蒸し製緑茶」。松島園が輸出で見た日本茶の可能性

–では、海外輸出についてはいかがでしょうか。日本茶が海外で人気を集めているという話は、ニュースなどで耳にすることがあります。実際のところ、海外で日本茶の需要を感じることはありますか?

はい。松島園でも、時折ではありますが海外への輸出を行っています。これまでに、カナダの大使館から「松島園のお茶を使いたい」といったご要望をいただいたこともありますし、スロバキアなど貨幣価値の高い国々から、高額での購入依頼を受けたこともありました。

そうした海外取引に対応しやすくするために、世界的に利用されている電子マネーサービス「PayPal」も導入したほどです。

–実際に海外から購入の申し込みがあるというのは、日本茶の品質が世界でも評価されている証拠ですね。

ええ、私もそう感じています。私自身、日本が世界に向けて「お茶」で勝負するなら、蒸し製の緑茶が最も適していると思っています。日本は良質な生葉の生育に適した環境を備えており、蒸し製緑茶の製造にも理想的な条件が整っています。

世界には、インドやケニアといった銘茶の産地が多くありますが、それらは標高1000メートル以上の高地に位置しています。高地は湿度が低く、発酵茶である紅茶や烏龍茶の製造に適しているため、ダージリンのファーストフラッシュのような質の高い高級茶が生まれるのです。

一方で、そうした高地では水の沸点が低くなるため、蒸し製緑茶の製造には適しません。水が100℃で沸騰する日本のような気圧条件のもとでこそ、蒸し製緑茶は真価を発揮します。だからこそ、これは他国には真似できない日本独自の産業文化になる可能性を秘めていると考えています。

本腰を入れて真剣に蒸し製緑茶の製造と輸出に取り組めば、日本の大きな強みになると思うのですが、現状の業界全体の流れを見ると、今後は抹茶の原料である碾茶の生産にシフトしていく可能性が高いように思います。

碾茶は煎茶と異なり「揉む工程」がない分、比較的製造しやすいという事情もあるのかもしれませんね。

松島園が目指す「本物の日本茶」とは?気候・技術・信念で紡ぐお茶づくりの哲学

かつては、ある程度の品質が保たれた同一規格の品を大量に生産し、安価に販売すれば自然と売れる時代がありました。時には、生産者が「自分の作りたいもの」を手がけ、それを偶然求めてくれる誰かとつながることで商売が成り立っていたことすらあります。

しかし今は、そうした時代ではなくなりました。これから茶業を続けていくには、自分たちの土地の気候条件や生産方式、技術に合った茶づくりを突き詰めていくことが、これまで以上に重要になると感じています。

何度も試行錯誤を重ねながら、その土地ならではの、自分にしか生み出せないようなお茶を生み出していく、そんな姿勢が、これからの茶業には必要だと思っています。

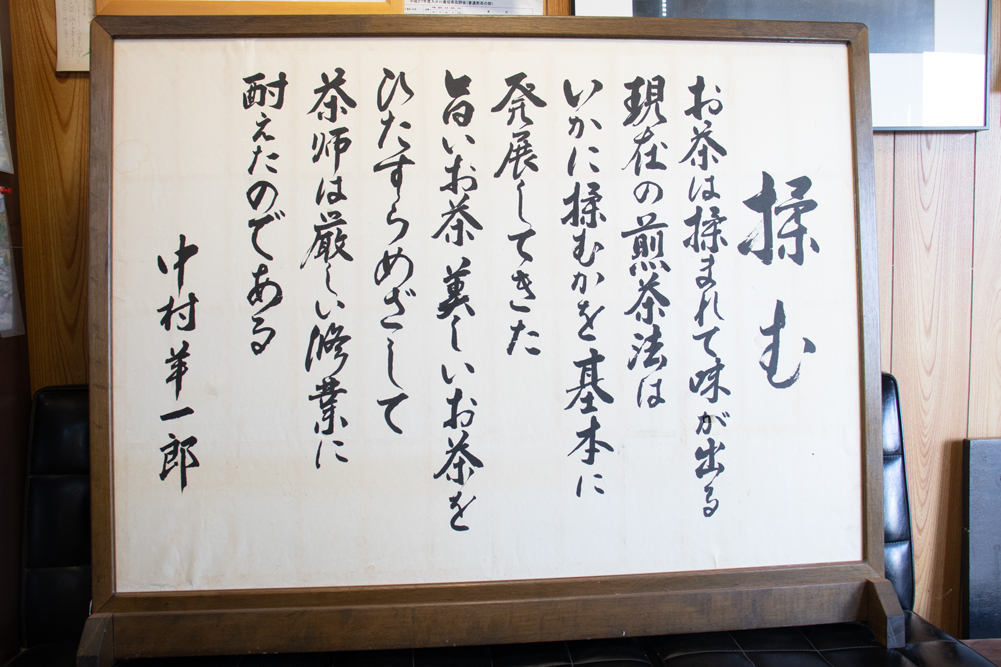

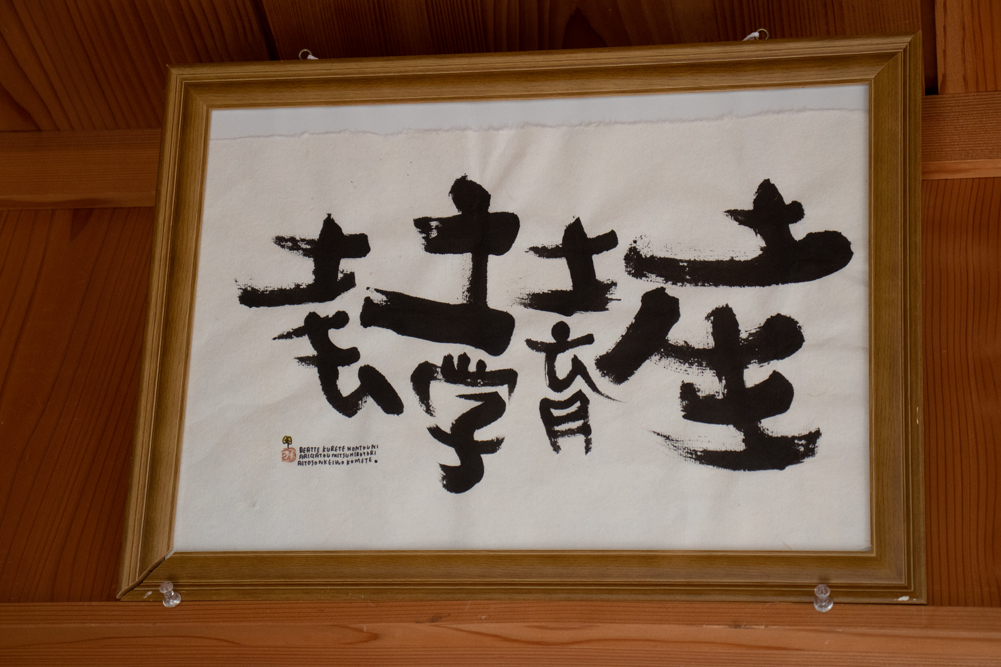

▲事務所に飾られた色紙。『土生、土育、土学、土去』は基本に忠実、土作りを中心に偽りのない川根茶作りを意味する。

▲事務所に飾られた色紙。『土生、土育、土学、土去』は基本に忠実、土作りを中心に偽りのない川根茶作りを意味する。

–川崎さんは、どのようなお茶を作ろうと考えているのですか?

これまでも、これから先も、私が目指すのは「昔ながらの伝統的な高級茶」です。まだ構想中ではありますが、すでにお茶の名前は決めています。

「一葉一芽」。

–とても興味深い名前ですね。どのようなお茶になるのでしょうか?

まずは、自然仕立て園で4〜5日ほど「菰(こも)」による被覆を試してみるつもりです(※菰被覆については薮崎園の記事 : 日本三大玉露の地・朝比奈から世界へ。静岡・薮崎園の挑戦【朝比奈玉露・抹茶】をご参照ください)。そうして丁寧に育てた新芽を、手摘みによって誰にも真似できないような特別なお茶に仕上げたいと思っています。

また、お茶は照葉樹であり、前年に出た母葉の栄養を受けて新芽が育ちます。一枚の母葉からは一芽しか出ないため、母葉をどれだけ厚く、大きく育てられるかによって、新芽の品質が大きく変わってきます。

だからこそ、これからは植物の生理にも、今まで以上に深く目を向けながら、お茶づくりに取り組んでいきたいですね。

松島園の情報

| 住所 | 〒428-0311 静岡県榛原郡川根本町元藤川867番地

※茶農家に訪問する際には必ず事前予約をしてください! |

| ホームページ | http://www.kawanecha.net/index.html |

| 電話番号 | 0547-57-2825 |

| 電子マネー・カード決済 | 現金のみ |

| 営業時間 | 問い合わせ確認 |

| 定休日 | 不定休 |

| 駐車場 | あり(2台程度) |

| アクセス | 車で、新東名「島田金谷IC」より約1時間、「静岡SA・ETC専用出口」より約1時間20分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~25年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。