山平園が語る手揉み茶の真髄と心を潤すお茶のすすめ【静岡県・富士茶】

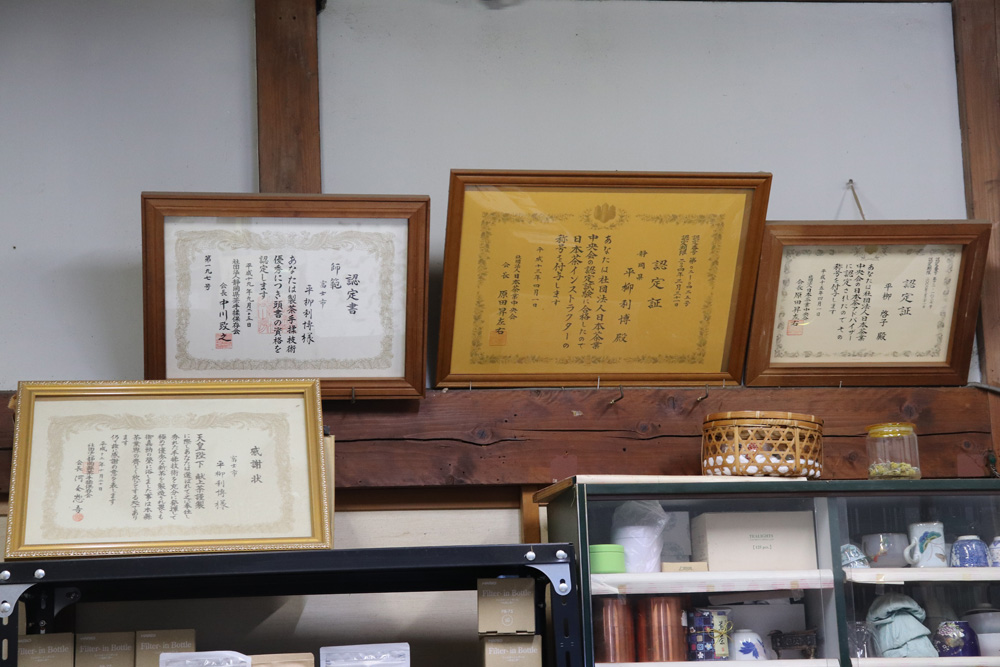

静岡県富士山南東の須津川渓谷沿の地。豊かな自然と共生するようにお茶の有機栽培に取り組む茶農家山平園。4代目園主を務める平柳利博さんは30年以上にわたりお茶づくりに情熱を注ぎながら、「手揉み技術」の保存活動にも尽力しています。長年培われた手揉み技術を保存し、継承していくその姿勢が、2019年3月から静岡県茶手揉保存会の会長理事に任命され、さらに2021年3月からは全国手揉み茶振興会の会長理事も兼任することになりました。

この記事では、手揉み茶の真髄やその楽しみ方、丹精込めてつくられるお茶で消費者の心を潤す素敵なひとときを提供したいという想いを、山平園の4代目園主である平柳利博さんと奥様の平柳啓子さんへのインタビューも交えてお伝えしていきます。

目次

山平園とは

山平園は富士山南東、愛鷹山系の清流である須津川渓谷沿いに位置し、お茶の有機栽培から製茶、販売まで一貫して手がける茶農家です。現在の園主は4代目の平柳利博さんです。

1990年、平柳さんは勤めていた会社を辞めて就農の道を選びました。そして、翌1991年、当時36歳の彼は山平園の新たな園主として、自宅に隣接する製茶工場を建設しました。同時に、お茶の直売所もオープンしました。

全国手揉み茶振興会の会長理事を務める山平園の4代目園主平柳利博

現在では機械による製茶が一般的となっていますが、過去には茶師の手による製茶技術「手揉み」が主流でした。

1991年、平柳さんは茶産業の盛んな地域との関わりやお茶づくりの基本を学ぶために、富士市手揉保存会に入会しました。その後、茶師の手による製茶技術「手揉み」を保存・継承していくために精力的に活動し、その実績が評価され、2019年3月からは静岡県茶手揉保存会の会長理事を務めています。

さらに、2021年3月からは全国手揉み茶振興会の会長理事も務めることになりました。

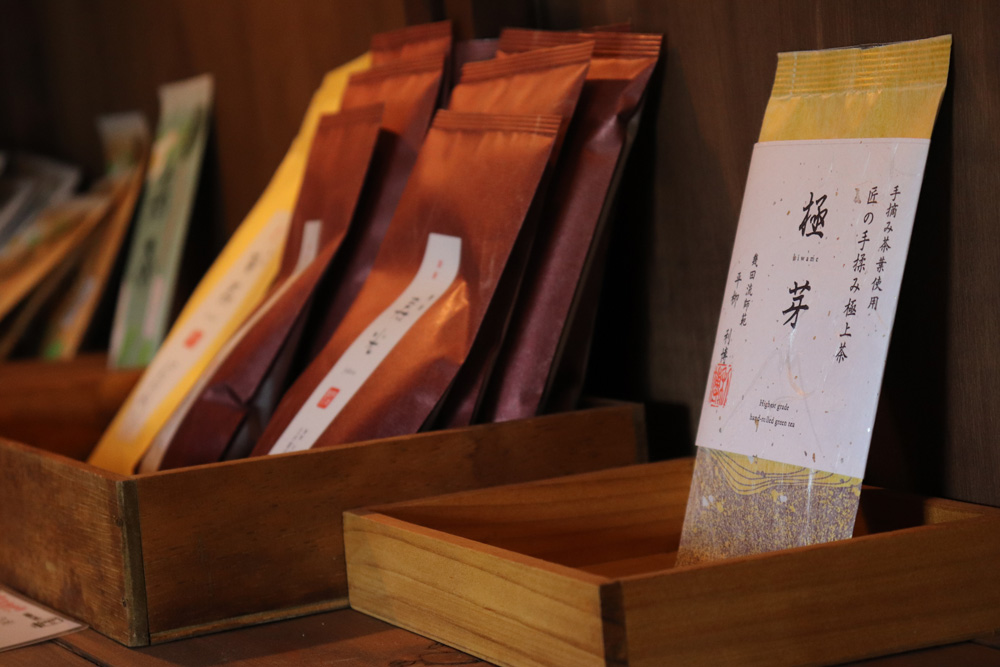

山平園のお茶の紹介

山平園では、2003年からは無農薬・無化学肥料の有機栽培でお茶づくりに取り組んでいます。自然仕立てのお茶や手摘み茶、手揉み茶など、希少なお茶が豊富に揃っており、これらの商品は購入することができます。(自然仕立てについての説明は森内茶農園の記事にて参照)

品種茶においては、ブレンドを行わず単一産地や単一農家によるお茶、通称「シングルオリジン茶」と呼ばれる製造にも力を入れています。一般的に「やぶきた」が最もポピュラーな品種茶とされますが、平柳さんによれば、「山平園の土地には品種茶『はるみどり』の栽培が最も適している」とのことです。

ここでは、山平園のお茶を少しだけご紹介いたします。

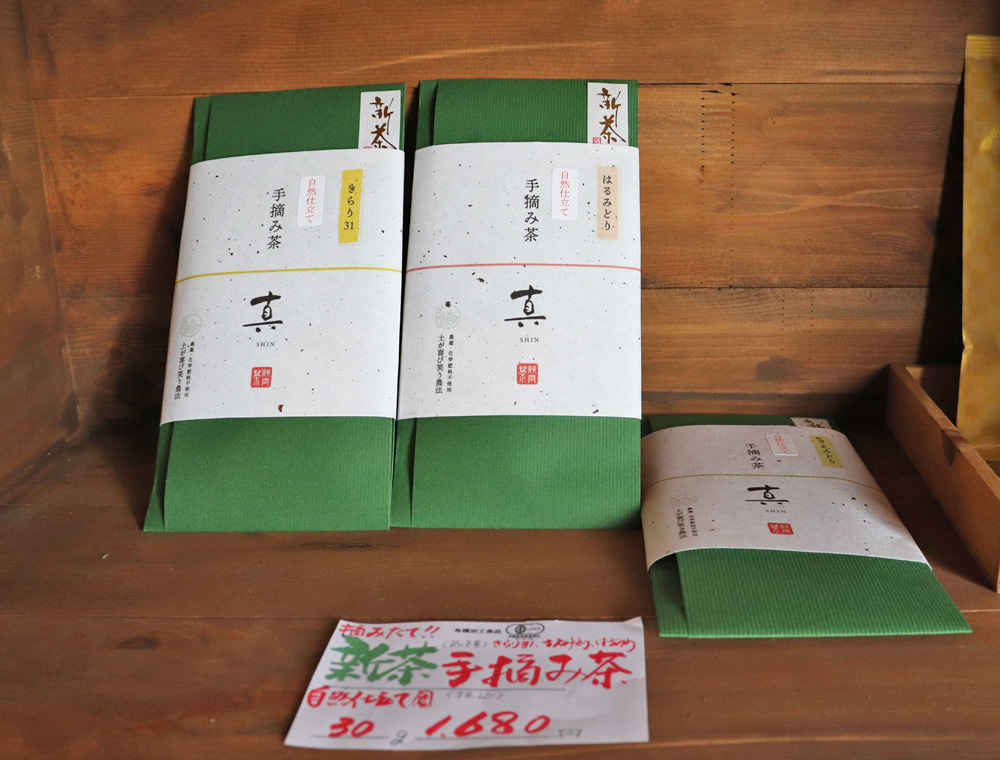

手摘み茶「真」はるみどり

自然仕立てで育てた充実した品種茶「はるみどり」の新芽を、手で一芽ずつ丁寧に摘み取り、その特徴を引き出す製法で作り上げられました。濃厚な味わいと華やかな香りが、日常のひとときを贅沢な時間へと演出してくれます。

手摘みの「真」はるみどりは、園主である平柳さんも最もおすすめするお茶です。お茶好きの方への贈り物としてもぜひ選んでいただきたい逸品です。

里山紅茶・玄米茶・ほうじ茶

里山紅茶はクセのない優しい甘味で、ストレートで飲むのがおすすめです。また、ほうじ茶は上質な茶葉を贅沢に焙煎した香ばしさとほのかな甘みに癒されます。ノンカフェインなので小さな子供でも楽しめます。玄米茶は香り高く炒られた玄米が山平園の茶葉と調和し、緑の水色が鮮やかです。これらのお茶は各種ティーバッグで販売もしています。

山平園のお茶は、ネットショップや工場で直接購入できますが、それ以外にも新東名駿河湾沼津上りSAネオパーサ内、三島の伊豆村の駅内のテナント「お茶の幸寿庵」、富士川楽座、東京三鷹の「うちのコメうまいよ」、そしてふじのくに茶の都ミュージアムでも購入できます。

▲富士のくに茶の都ミュージアムで販売されている山平園のお茶

▲富士のくに茶の都ミュージアムで販売されている山平園のお茶

インタビュー:手揉み茶の真髄と心を潤すお茶のすすめ

山平園の園主平柳利博さん、奥様の平柳啓子さんにお話を伺いました。

全国手揉み茶振興会の会長理事平柳利博が語る「手揉み茶とは」

–手揉み茶について教えていただけますか?

手揉み茶とは、手で揉んで仕上げたお茶のことです。通常、お茶を揉んで仕上げる工程では製茶機械が使用されます。製茶機械を用いることで、効率的に大量の製茶を行うことができますが、その際に茶葉の繊維に傷が生じてしまうことがあります。実は、煎茶を淹れた時に水色が緑になるのは、そこから流出した茶の粉によるものなのですよ。

一方で、手揉みの場合は自分の手中にある量だけを揉むことになるため、大量に製茶することはできません。しかし、手で優しく揉んで仕上げるため、茶葉の繊維に傷がつきにくく、色素の素である茶の粉が流出することもありません。そのため、手揉みで仕上げたお茶は淹れた時に、無色透明に近い色のお茶になります。

▲手揉み茶の水色。深蒸し茶に比べるとその緑色は薄い印象です。昔のお茶師さんが言うには「お茶の葉と会話するように揉むことができる」そうです。

▲手揉み茶の水色。深蒸し茶に比べるとその緑色は薄い印象です。昔のお茶師さんが言うには「お茶の葉と会話するように揉むことができる」そうです。

昔は茶師がお茶を手で揉んで仕上げていました。茶師の手揉みの技術を機械で再現したのが製茶機械なのです。

今では製茶機械でお茶を揉むということは一般的になりました。現在市場に出回っているお茶は、ほぼ全て機械で揉んでいます。ですから特別な機会でもない限りは、まず手揉み茶を飲む機会はないでしょう。

–手揉み茶はどこに行けば手に入るのですか?

私の手揉み茶であれば、山平園の直売店やネットショップで購入できます。茶の都ミュージアムの販売店にも私の手揉み茶が置いてあります。

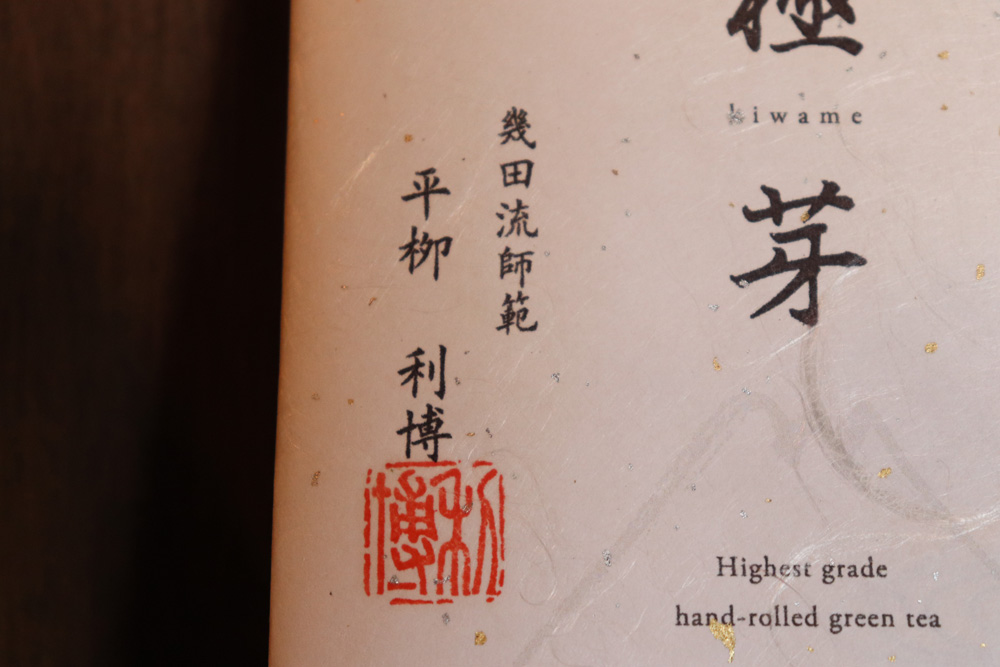

–平柳さんの手揉み茶のラベルには「幾田流」と書かれていますね。お茶の手揉み手法は他にもあるのですか?

手揉みには様々な手法があり、現在静岡県内では8つの手揉みの手法が流派として分かれています。

青透流(せいとうりゅう)

小笠流(おがさりゅう)

幾田流(いくたりゅう)

倉開流(そうかいりゅう)

川上流(かわかみりゅう)

鳳明流(ほうめいりゅう)

興津流(おきつりゅう)

川根揉み切り流(かわねもみきりりゅう)

それぞれの流派を後世に伝えていこうと手揉み保存会という組織があり、現在静岡県には18支部あります。私は静岡県手揉み茶保存会会長と全国手揉み茶協会会長を務めております。

手揉み茶の世界への誘い。誰にでもできる体験から希少技術の扉へ

–なんだか凄い難しそうな印象を受けます。

どなたでもできる簡単な方法もありますよ。茶園から幾つか摘んできた茶葉をホットプレート上で手揉みすればいいのです。揉んでは乾かしてを30分くらい繰り返せば手揉み茶の出来上がりです。

馴れてきたら、もっと美味しく手揉み茶を作るにはどうすれば良いかを各自で追求していけばいいと思います(笑) ワークショップを体験してみても良いかもしれませんね。牧之原にある茶の都ミュージアムでは手揉み茶のワークショップを一年中開催していますよ。

開催日は第2と第4日曜日。講師は4人。体験者は一回につき平均20人。値段は20分300円です。

▲茶の都ミュージアムの手揉み茶ワークショップの様子

▲茶の都ミュージアムの手揉み茶ワークショップの様子

こうしたお茶作り教室を積極的に設けていくのは、生産者と消費者が触れ合う場としても非常に面白いと思います。冷凍庫に手揉みに必要な材料を保管しておけば、季節関係なく一年中こうしたワークショップを開催できます。

要望があれば上級編を開催しても良いでしょう。その中から、自分がこれだ!と感じたお茶を突き詰めていけば良いです。お茶は毎年同じものができることはないから、いつまでも飽きることはないでしょう(笑)

▲手揉みで仕上げた紅茶。手揉み茶は煎茶だけでなく、さまざまなお茶で作ることが可能です。

▲手揉みで仕上げた紅茶。手揉み茶は煎茶だけでなく、さまざまなお茶で作ることが可能です。

私はこの手揉みの技術を磨いて、日本一の手揉み茶を作れるようになりたい。そのための努力なら惜しまないつもりです。ちなみに、玉露も手揉みで作れますよ。玉露の手揉み茶は10gで5000円で販売しています。

–10gで5000円!凄い高価ですね!どういった方が購入されるのですか?

主に中国人の富裕層の方々が購入されます(笑)

静岡茶の未来を危ぶむ~生産量低下の理由と背後に潜む問題とは~

――(ここからは奥様の平柳啓子さんもインタビューに加わっていただきました)――

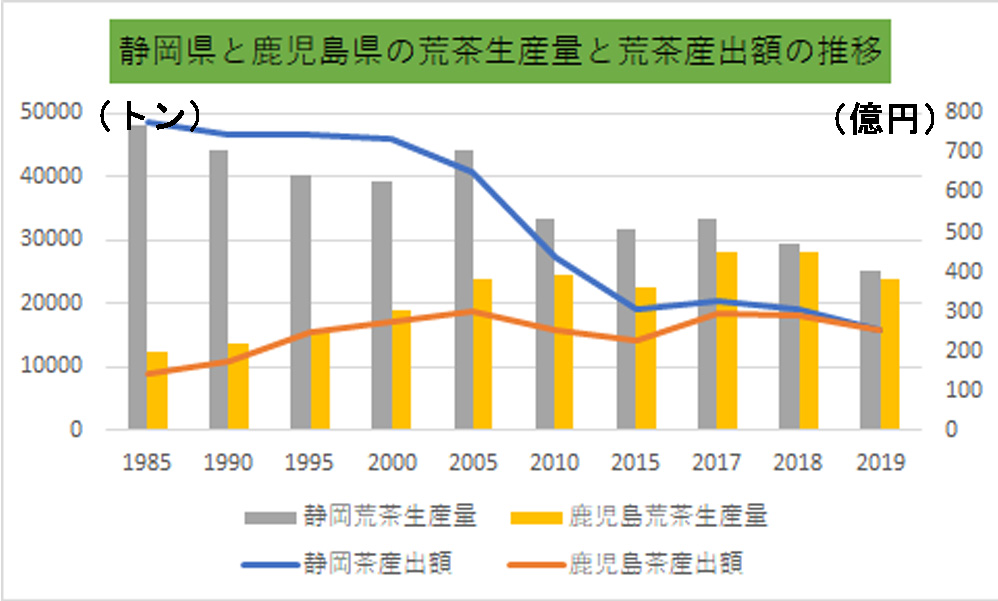

(平柳利博)メディアでは静岡茶の生産量と鹿児島茶の生産量を対比して報じますが、よくよくそのデータに注目してみて欲しい。鹿児島茶の生産量が急激に増えているというわけではない。静岡が急激に落ち続けている。

(平柳啓子)下がっているのは生産量だけではありません。静岡茶の知名度も下がっています。以前、東京のお茶のイベントやフェスに視察に行った際、お茶好きの皆さんが福岡八女のお茶や鹿児島の品種茶に注目しているのを実感しました。事実として、日本一の茶産地であるはずの静岡の名前が挙がることは多くはありませんでした。

–何故生産量が落ちていると思われますか?

(平柳利博)茶価が安いので、生産者側に利益が残りません。ですから生産量が減少するのです。

–何故茶価が安くなるのだと思われますか?

色んな原因があると思いますが、私は茶価下落の原因の一つには乗用型機械(車輛型の茶摘み機。人が搭乗して車を運転するように、茶摘みをしながら茶畑の中を移動していく)が登場したことにもあると思います。

従来の人の手による手摘み作業では、1日に収穫できる茶葉の量はせいぜい数10キロ程度でした。しかし、乗用型機械は1日に何万キロもの茶葉の収穫が可能にしました。

▲茶の都ミュージアムに展示されている乗用型摘採機。▼人が手摘みをする様子。

▲茶の都ミュージアムに展示されている乗用型摘採機。▼人が手摘みをする様子。

昔の荒茶の値段はキロあたり500円ほど。仮に乗用型で一日に一万キロ摘んでしまえば、毎日500万以上稼げる計算になります。そんなこと続くはずがありません。茶価が安くなるのは当然です。

(荒茶とは:製品としてのお茶に仕上げる一歩手前の状態。一般的に茶農家から茶問屋に荒茶の状態で卸売りされており、お茶の仕上げを生業とする茶問屋にとっては原料になる。茶農家から茶問屋へお茶が渡る説明の詳細は山梨商店の記事を参照してください。)

–大量生産が可能になり、供給量が増したことが茶価の下がった原因の一つなのですね。しかしデータを見ると静岡茶の生産量の落ち込み方は異常に見えるのですが、何故だと考えられますか?

「平地で栽培されるお茶」と「山間などの傾斜地で栽培されるお茶」が同等に扱われてしまうことが原因ではないかと思います。これは本当におかしなことだと思います。

例えば鹿児島など九州地方にある茶畑は、平地が多く傾斜は少ない傾向にあります。平地は大型の乗用型機械が入りやすく、短期間で大量に収穫できます。茶畑の面積も静岡より広大です。結果、大量生産大量収穫でコストが抑えられますから、ある程度は茶価が安くても商いとして成立します。

一方で静岡に多いのは山間の茶畑です。傾斜が多く大型機械が入りにくいので、人手を用いて摘み採っていかなければなりません。

人が摘むとなると、乗用型摘採機に比べ収穫量は圧倒的に少ない。しかし、有利な点として、摘む部位を選別しながら収穫することもできます。機械では一度に大量に刈り取るので収穫量は多いものの、いろんな部位が混入することは避けられません。

当然その違いはお茶の味に表れます。

私はどちらのお茶が良い悪いと決めたいわけではありません。ただ、その2つのお茶が同じであるはずがない。しかし現実として茶価はそれほど変わりません。ですから、山間の茶農家は利益が見込めない、と次々に辞めていってしまうのです。

山平園の目指すお茶づくりへの情熱と現実のはざまで

(平柳利博)山平園は2003年からオーガニックでの茶栽培を始め、以来、無農薬で、魚粕、大豆粕、葦などの自然に優しい肥料のみを使用した農法、「土が喜び笑う農法」を続けています。

次世代に残す川や虫、植物と共生する農業が山平園の目指す農業ですが、除草剤を使用しないため、夏の草取りは本当に過酷な作業です。

▲人手での草取り作業の風景。真夏の炎天下ともなれば、本当に過酷な作業となります。

▲人手での草取り作業の風景。真夏の炎天下ともなれば、本当に過酷な作業となります。

有機の認証も取得するのですが、その認証を取得する際には何十万もの費用が必要なのです。申請の為に揃えなければならない書類も膨大で、一農家がこうした作業を農作業の合間にやるのは負担が重すぎる。

▲山平園は2021年に有機JASを取得しています

▲山平園は2021年に有機JASを取得しています

(平柳啓子)相藤園さんの記事で相藤さんが「良いものを作ることに集中したいのにそれができない」と言われていますが、本当にその通りだと思います。私たち茶農家は良いものを作ることに集中したい。現状では、もう自分たちで売らなければ生活できないところにまで来てしまいました。

(平柳利博)静岡の茶産業でも、自動化を進める声が挙がっています。しかし、もし自動化が実現すれば、必ず大企業が参入することになるでしょう。大企業と私たちとでは資本が違うのだから、同じ分野で勝負したところで勝てるわけがありません。

私たちは大企業が参入できない手のかかる農業を行う以外に生き延びる道はないのです。

–自動化が難しい技術に挑むということですね。

資源もない日本が世界で通用するとすれば、それは技術でしょう。日本人は体格こそ小さいですが、知恵に富んでいます。私は「日本人は技術で生き抜く人々」だと考えています。

お茶屋も、独自の技術を駆使すれば成功の道が拓けると考えています。私自身、手摘みにこだわりたいと思っていますが、手摘みを依頼する際には人件費の負担が重くなります。何よりも手摘みをできる人達の高齢化が進み、もう手摘みが出来る人がいなくなりつつあります。

山平園がすすめる心を潤すひとときのお茶時間

–山平園が目指しているお茶づくりについて教えていただけますか?

(平柳利博)私たちが目指すべきは、喉を潤すお茶ではなく、より質を重視した心を潤すお茶を作ることだと思います。

–「心を潤す」というのはとても美しい表現ですね。

時折、外国の方からの取材がありますが、外国では「心を潤す」という概念がないため、通訳が難しいんです(笑)。仕事中も良いお茶を傍らに置いて心を潤していれば、議論もスムーズに進む手助けになるのではないかと考えています。

(平柳啓子)昔からお茶を飲んでいるときは喧嘩しないと言われていますし、お茶の力は大きいですね。

(平柳啓子)是非、山平園のお茶で喉が潤い、心も潤う、ほっとするお茶の時間を日常に取り入れて頂ければと思います。知り合いのお茶好きな社労士の方がいますが、自分のことを「茶労士」と呼び、昼休みになると職場仲間にお茶を振舞っているんですよ。楽しみながらお茶ファンを増やすために動いてくださっています(笑)

–なるほど。そうなると手揉みのワークショップで作った自作の手揉み茶は心を潤すお茶になるかもしれませんね。

(平柳啓子)自分の手で作った、自分だけのお茶は格別の味わいがありますよ。お土産にするのも良いでしょうし、私も将来的にはそういったワークショップを開催したいと考えています。

おすすめ記事 : 五代に渡る茶師の情熱が生む、富士山まる茂茶園の恵み「富士御茶」【静岡県・富士御茶】

山平園の情報・購入方法

| 住所 | 〒417-0826 静岡県富士市中里1021 |

| ホームページ | http://yamahiraen.net/ |

| 山平園のお茶の取り扱い店 | 新東名駿河湾沼津上りSAネオパーサ内

三島の伊豆村の駅内のテナント「お茶の幸寿庵」 富士川楽座 東京三鷹「うちのコメうまいよ」 |

| 電話番号 | Tel 0545-34-1349

Fax 0545-34-1979 |

| 電子マネー・カード決済 | 電子マネー・カード決済は自宅店舗とオンラインが対応 |

| 営業時間 | 10時~17時 |

| 定休日 | 問い合わせ |

| 駐車場 | あり(少数台) |

| アクセス | 最寄り駅、新富士駅より車15分

吉原駅より車15分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。