「くつろぎ」をデザインする日本茶カフェ茶町KINZABURO(キンザブロウ)。茶匠・前田冨佐男の真心に触れる【静岡県・静岡市】

静岡駅から北西へ約2kmの場所に、「茶町(ちゃまち)」と呼ばれる地域があります。ここには、お茶屋をはじめ、お茶に関わる企業や団体、市場などが集まり、茶産業の一大拠点となっています。茶町の歴史と文化は400年以上前の江戸時代にまでさかのぼり、現在でも茶業の中心地として賑わい続ける「お茶の聖地」として知られています。

今回取材したのは、そんな茶町にある「日本茶カフェ 茶町KINZABURO(キンザブロウ)」。美味しい日本茶と手作りスイーツが楽しめるこのカフェの代表取締役・前田冨佐男さんは、腕利きの茶匠として知られています。また、茶町の活性化を目指すプロジェクト「茶の町コンシェル」の会長も務めており、地域の未来を見据えた活動にも尽力されています。

この記事では、カフェ店内の様子や魅力的なメニューの数々、そして「茶の町コンシェル」の取り組みについて、前田冨佐男さんへのインタビューを交えながらご紹介していきます。

目次

茶町KINZABURO(キンザブロウ)とは

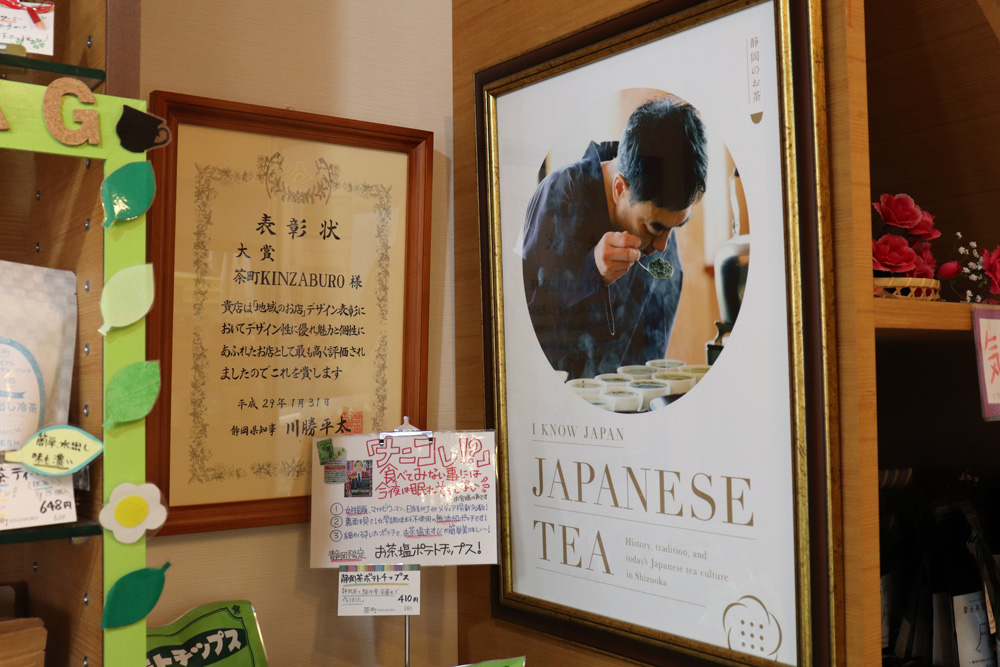

茶町KINZABURO(キンザブロウ)は、創業大正4年の老舗茶問屋「前田金三郎商店」が運営する日本茶カフェです。2017年には、静岡県主催の第1回「地域のお店」デザイン表彰で、デザイン大賞(県知事賞)を受賞しました。

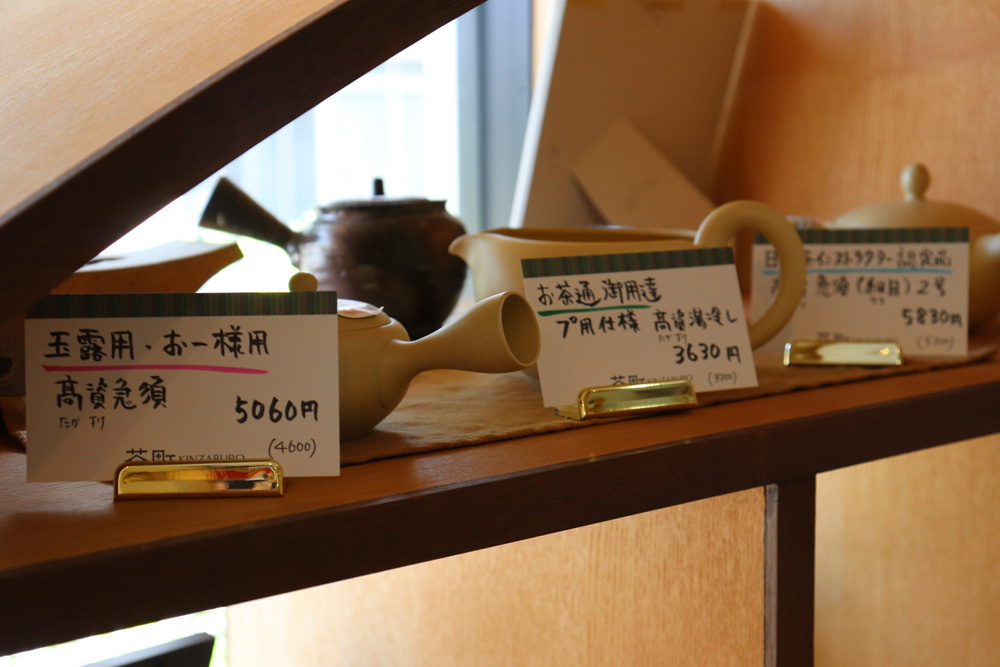

店舗は1階と2階に分かれており、1階では日本茶や茶器、お茶菓子、手作りスイーツなどのカフェメニューを販売・受付しています。2階は、ゆったりとお茶とスイーツを楽しめるイートインスペースとなっています。

なお、1階では梅ヶ島くらぶのチャイシロップも購入可能です。また、茶町KINZABUROの一部のお茶は、しずチカ茶店一茶でも取り扱われています。

静岡茶屋プロジェクト一号店として認定

「静岡茶屋プロジェクト」とは、2020年のオリンピックを見据えたインバウンド需要の拡大を目的に、県内に100店舗の「静岡茶屋」を展開しようとする取り組みです。対象はお茶屋に限らず、お茶に関係する多様な店舗も含まれています。

茶町KINZABURO(キンザブロウ)は、静岡県茶業会議所よりこのプロジェクトの第1号店として認定され、さらにプロジェクトのアドバイザーも務めています。

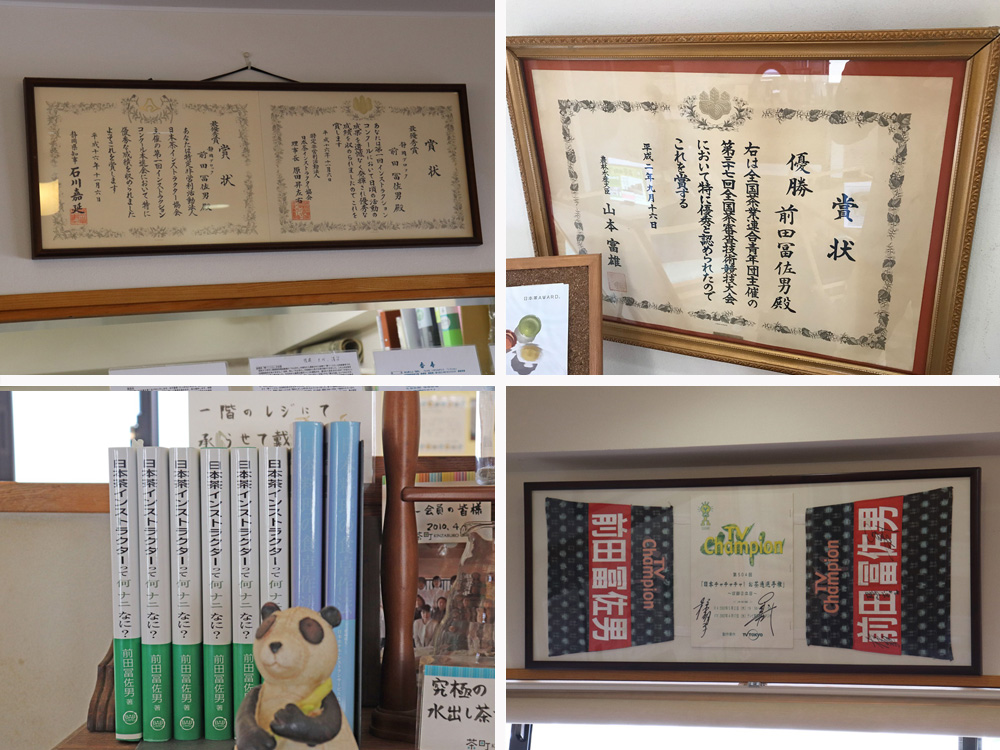

店舗の2階には、代表取締役・前田さんがこれまでに獲得してきた数々の賞が飾られています。全国茶審査技術大会では「きき茶八段」かつ全国優勝を果たし、日本茶インストラクションコンクールでも優勝という快挙を達成。

加えて、テレビ番組「TVチャンピオン」への出演や書籍の出版など、日本茶業界で確かな実績を積み重ねています。

茶町KINZABURO(キンザブロウ)のカフェメニューの紹介

茶町KINZABURO(キンザブロウ)では、こだわりのお茶や焼き菓子、スイーツを取り揃えた多彩なカフェメニューを提供しています。

2階のイートインスペースでは、10種類以上のフレーバーティーを無料で試飲できるサービスを行っています。1階でカフェメニューを注文した後、2階にてスイーツにぴったりなお茶を選び、自分だけのオリジナルマリアージュを楽しむことができます。ぜひ、くつろぎのひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。

それでは、茶町KINZABURO(キンザブロウ)のカフェメニューの一部をご紹介します。

お茶の専門店の手作りワッフル~茶っふる~

「茶っふる」は、お茶の専門店「前田金三郎商店」が厳選した素材を使用し、丁寧に手作りするワッフルです。静岡県内の代表的なお茶産地「天竜」「本山」「川根」などのお茶の風味を、懐かしく優しい口当たりのワッフルで楽しめます。

ワッフルの種類は、お茶以外にも、レアチーズ、いちご、チョコなど定番フレーバーも含めて10種類以上が揃っています。イートインはもちろん、テイクアウトでも楽しめます。

お濃茶アフォガード

抹茶アイス、栗、粒あん、特製和風モンブランの上に、温かいお濃茶をかけていただく贅沢な一品です。和の甘味とお濃茶が絶妙に絡み合い、見た目にも美しく、味わいも格別。

お濃茶と甘味のマリアージュを楽しめる、イートイン限定のメニューです。

本山抹茶ソフトクリーム

本山抹茶の香りが優しく広がる、甘さ控えめのソフトクリーム。さっぱりとした後味で、つい何度でも食べたくなる美味しさです。

▲カップに盛られた本山抹茶ソフトクリームに「茶っふる」を添えて、ちょっと贅沢なセットにするのもおすすめです。

▲カップに盛られた本山抹茶ソフトクリームに「茶っふる」を添えて、ちょっと贅沢なセットにするのもおすすめです。

抹茶かき氷~夏限定メニュー~

爽やかな抹茶の風味を楽しめる、夏季限定のかき氷。かき氷の下にはアイスクリームやあんこなどの甘味が隠れており、食べ進めるほどに味の変化が楽しめます。最後の一口まで飽きずに味わえる、夏の定番スイーツです。

インタビュー:「リーフ茶を売るなら、安らぎを届けよ」。CHANGEの先にCHANCEを見据えた、茶町KINZABURO(キンザブロウ)の哲学

茶町KINZABURO(キンザブロウ)代表取締役・前田冨佐男さんにお話を伺いました。

800人の主婦が語った「お茶の価値」。くつろぎをデザインする茶町KINZABURO(キンザブロウ)誕生の理由

–茶町KINZABURO(キンザブロウ)について教えてください。

茶町KINZABURO(キンザブロウ)は、前田金三郎商店が運営する、お茶の魅力を体験できる日本茶カフェです。私は「単にお茶を売るだけでなく、お茶を購入することで得られる体験もセットで提供すること」が大切だと考えています。これはお茶に限らず、あらゆる業界に通じる考え方だと思います。

たとえば、サンダルを販売する場合でも、「そのサンダルを履いてどのようにビーチライフを楽しむか」といった体験までを含めて提案しなければ、お客様は納得しないのではないでしょうか。

同じようにお茶を販売する際も、くつろげる和室でのひととき、読書時間、各種フレーバーティーの試飲、お花の教室体験などをセットで提供する必要があると感じました。そうした「お茶を通じた体験」を提供する場として、日本茶カフェ茶町KINZABURO(キンザブロウ)を開いたのです。

–体験をセットで売ることが大切だと考えるようになった理由は何ですか?

今から20年ほど前、静岡大学の岩崎先生が「地域資源を活かしたブランドづくり」というテーマで講演会を開きました。そこで見せていただいた資料が、私にとって衝撃的だったのです。

その資料には、東京と神奈川の若い主婦800人に対して行ったアンケート結果がまとめられていました。アンケートの内容は、「急須で淹れるお茶と言えば〇〇」といったもので、その〇〇に入る言葉は何かを尋ねていました。

私たちお茶屋の感覚であれば、当然「リーフ茶(茶葉)」という答えを予想します。しかし実際に「リーフ茶」と答えた人は、800人中わずか2人だけ。多くの人が挙げた言葉は「くつろぎ」「安らぎ」「リラックス」だったのです。

この結果は、私にとって大きな衝撃でした。いくら私たちが「リーフ茶を売りたい」と思っても、主婦が求めているのは「くつろぎ」「安らぎ」「リラックス」であり、その点で大きなズレが生じてしまうことに気づかされたのです。

その気づきから、私は「リーフ茶を売る」のではなく、「安らぎ、くつろぎ、リラックスできる体験を提供する環境」を作るべきだという結論に至りました。

▲お茶のセミナーを開く前田冨佐男さん

▲お茶のセミナーを開く前田冨佐男さん

CHANGEの先にCHANCEを。TABOOを取り払い、お茶業界の透明化がもたらした変化

これは他の業界にも言えることかもしれませんが、お茶の業界には内向きで閉鎖的な側面が存在します。しかし、私はお茶業界が変わらなければならない時が来ていると感じています。

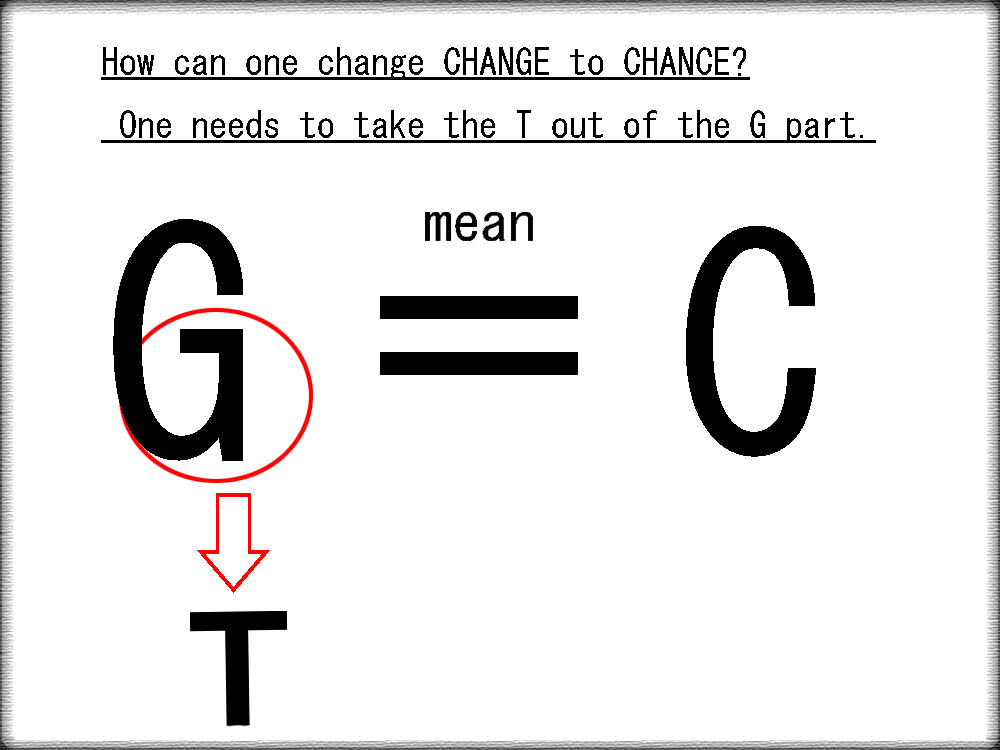

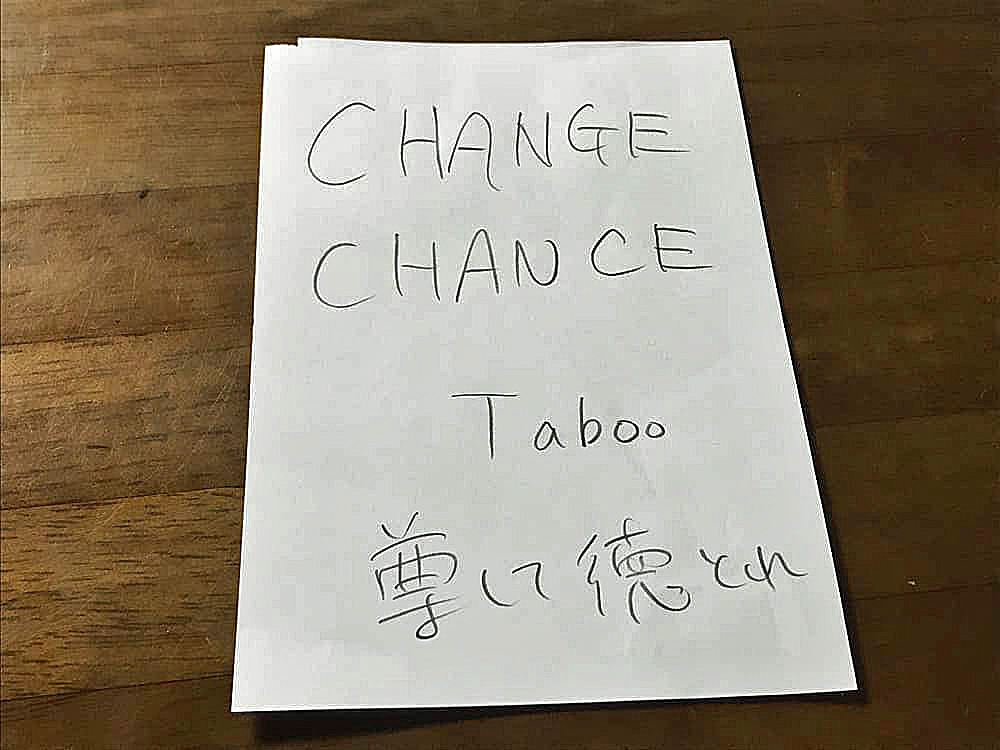

まず、私は業界のCHANGE(変化)を起こすことを目指しました。しかし、単にCHANGEを起こすだけでは、その先にCHANCE(チャンス)は訪れません。CHANGEをCHANCEに変えるにはどうすれば良いのでしょうか。その答えは、CHANGEの「G」から「T」の部分を取り除くことです。

▲前田さんが取材中に書いたメモ

▲前田さんが取材中に書いたメモ

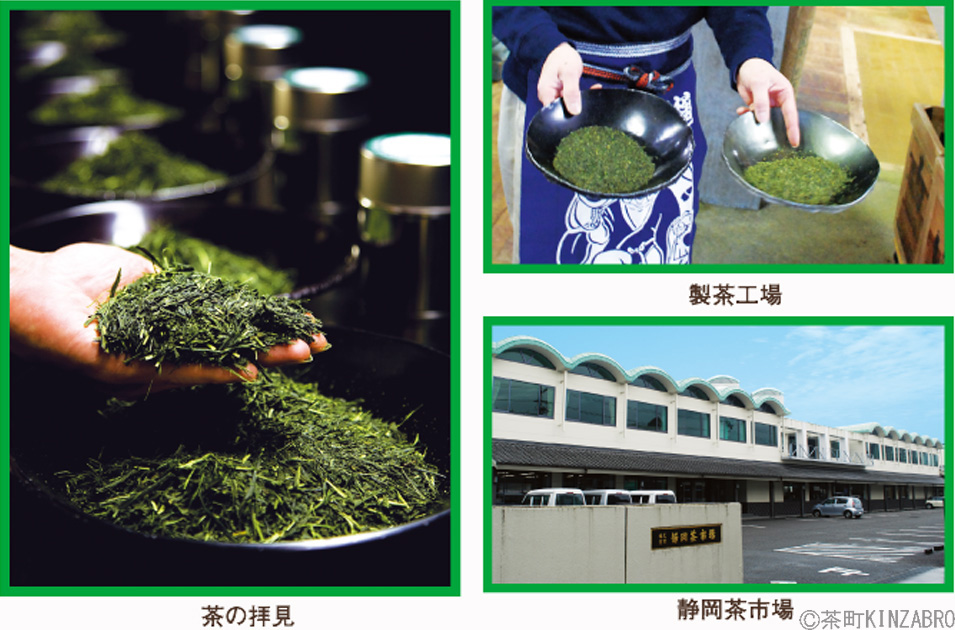

取り除かなければならない「T」とは、「TABOO(タブー:禁止)」のことです。たとえば、お茶の合組(ごうぐみ)ひとつを取っても、これまでは社外秘、つまりタブーとして扱われてきました。そうした制約を打破しなければならないと思い、私はお茶の工場見学を受け入れ、これまでTABOOとされていた製造過程を公開しました。

こうして、これまで公開されなかったことをオープンにすることで、消費者に安心感を与え、親近感を持ってもらい、お茶のファンになっていただくことができたのです。

さらに、2階のイートインスペースには、フレーバーティーの無料試飲コーナーを設けました。これも、CHANGEをCHANCEへとつなげるための取り組みの一環です。

そして、このように得たCHANCEを、茶町の活性化とお茶の振興に繋げるために、私は「しずおか・茶の町コンシェル」という構想を提案し、有志を募りました。

地元の当たり前が観光資源に──「お茶の町」から「お茶を楽しむ町」へ、茶の町コンシェルの挑戦

–「コンシェル」というと、案内や紹介をするというイメージでしょうか。お茶ツーリズムと捉えて良いですか?

はい、そのとおりです。「茶の町コンシェル」のメンバーを茶業界関係者だけで構成してしまうと、視点が偏ってしまうと考え、お肉屋さん、床屋さん、味噌屋さんといった異業種の方々にも参加していただきました。さらに、静岡文化芸術大学や静岡産業大学の先生方にも加わっていただき、より多角的に物事を考察できる体制を整えました。

最初の取り組みとして、ロールモデルを探すために山梨のワインツーリズムを視察しました。実際に現地を訪れると、「山梨のワイナリー巡り」という明確な目的を軸にしつつも、地域全体を巻き込んだ大きな構成の中で、さまざまな施設を楽しめる仕組みに感銘を受けました。

また、栗の町として有名な長野の小布施にも行きました。こちらでは、町のあちこちからふんわりと栗の香りが漂い、心に残る感動的なひとときとなりました。

こうした経験を通じて、「静岡でお茶ツーリズムを展開するならどうすべきか」と考えたとき、長い歴史と文化が息づき、駅からのアクセスも良好な「茶町」こそが、その拠点としてふさわしいのではないかと感じました。

では、肝心の「私たちが提供できる静岡でのお茶の体験とは何か」。それを知るために、静岡産業大学の先生にお願いして、学生たちに茶町を訪れてもらい、「茶の町コンシェル」の構想を客観的にモニタリングしてもらいました。

すると、学生たちが「茶町にはお茶の匂いがする」と言いました。それは、小布施の栗の香りがする町に感動した私たちの体験に通じるものだと感じました。

茶町に漂うお茶の香りは、私たち地元の人間にとっては当たり前かもしれません。しかし、初めてこの地を訪れる方々にとっては、心に残る特別な体験となるのです。

–なるほど。茶業者からしてみれば当たり前だと思っていたことが、実は茶町にしかない独特な文化の一部だったのですね。

はい。例えば、茶町には多くの自転車屋が立ち並んでいます。これは「才取(サイトリ)」という職業の人々が、茶町界隈を移動する手段として自転車を使用することによるものです。

「才取」とは、茶農家と茶問屋の間に立ち、交渉を担う仲介職のことです。茶農家と茶問屋が直接やりとりすると対立しがちな場面でも、「才取」が間を上手に取り持つことで、交渉が円滑に進みます。

「才取」の交渉は早朝から始まります。彼らは仕事が終わってから朝食を取るため、茶町には早朝から開いている食堂が多いのです。今でこそコンビニがありますが、当時は早朝営業の食堂は貴重な存在でした。

また、茶町にあるお茶屋の玄関先にはお茶の樹が植えられていることが多く、その育ち具合から新茶の時期を見極める指標としても使われています。こうしたひとつひとつが、茶町ならではの文化なのです。

▲2階のイートインスペースの窓からは、お茶の樹を見ることができます。

▲2階のイートインスペースの窓からは、お茶の樹を見ることができます。

こうした経緯を経て、お茶の歴史と文化を感じながら、工場見学やお茶とスイーツを楽しむ、お茶ツーリズムがスタートしました。

あれから10年以上が経ち、かつては「お茶の町」として知られていた茶町が、現在では「お茶を楽しめる観光の町」という認識に変わりつつあります。

「尊して徳をとれ」に込めた真心が生む、茶町KINZABURO(キンザブロウ)が選ばれ続ける理由

私が行動する上で大切にしているのは、「尊して徳をとれ」という精神です。これは、お客様を敬い、満足していただけるサービスを提供することで、ファンになっていただきたいという考えです。

–とても美しい考えですね。

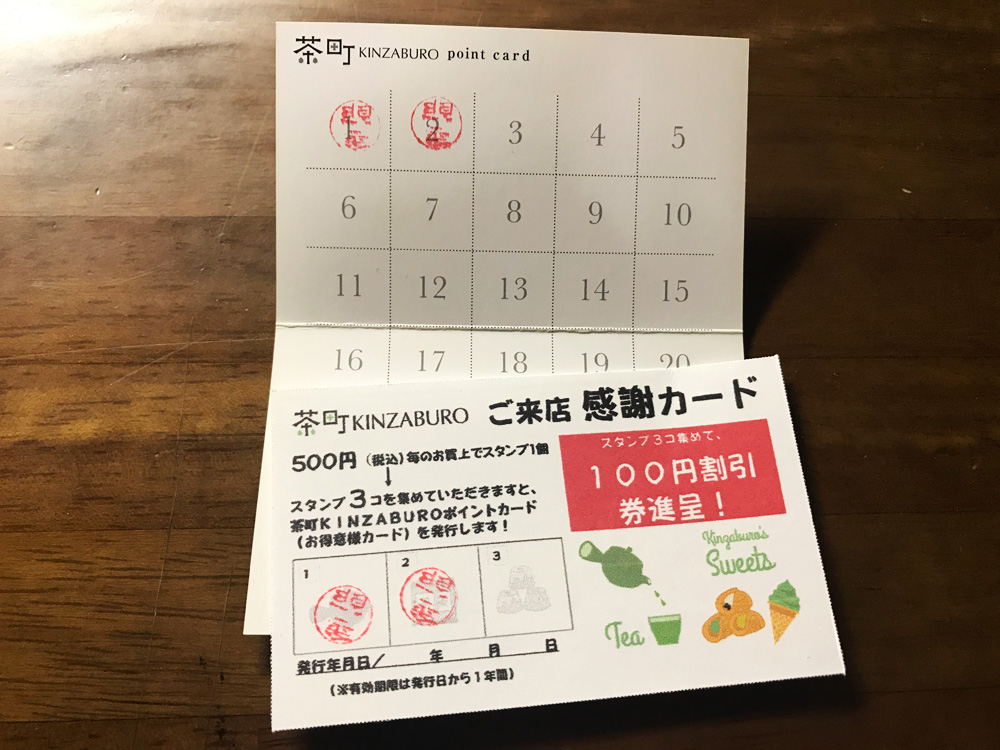

ありがとうございます(笑)お茶と安らぎの体験をセットで提供する「茶町KINZABURO(キンザブロウ)」では、ポイントカードを発行しています。

貯まったカードをお持ちいただいたお客様には、筆ペンで数行ですが、感謝の気持ちを込めた手書きのお手紙をお送りしています。これまでに書いたお手紙は、1万枚を超えました。

当初は、貯めていただいたポイントカードをすべてこちらで引き取って保管していました。しかし、枚数が3000枚を超えた頃から管理が手一杯になり、やむを得ず保管は中止しました。

個人情報も厳重に管理しなければならず、大変なことも多いです。それでも、こうしたアナログ的なつながりを続けているのは、何よりもお客様とのご縁を大切にしたいという思いがあるからです。

このような取り組みの積み重ねもあり、「茶町KINZABURO(キンザブロウ)」にはリピーターのお客様が増え続け、ありがたいことに、皆さまから嬉しい口コミも数多く頂戴しています(笑)。

おすすめ記事 : 静岡駅周辺のお茶カフェ11選!日本茶とスイーツおすすめ店鋪をご紹介

おすすめ記事 : 抹茶好き必見!お茶の名産地・静岡で味わうおすすめ抹茶スイーツ特集

おすすめ記事 : 茶屋すずわの合組茶が描く美味しい情景【静岡県・静岡市】

茶町KINZABUROの情報・購入方法・お茶体験について

| 住所 | 〒420-0018 静岡県静岡市葵区土太夫町27 |

| ホームページ | http://kinzaburo.com/

(茶町KINZABUROのHP) |

| 電話番号 | 054-252-2476 |

| 電子マネー・カード決済 | 対応済み |

| 営業時間 | 平日9:30~18:00

日・祝10:00~17:00 |

| 定休日 | 水曜日 |

| 駐車場 | 駐車場あり |

| アクセス | 静岡駅8A(ロータリー郵便局側)120番井の宮線または、6番西部循環 中町まわり(※7番は停まりません)

安西二丁目厚生病院前で下車 広い通りを渡って次の信号から30m先の左側 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。