梅ヶ島くらぶが描く地域再生のカタチ。温泉地から生まれた紅茶とチャイの物語【静岡県・梅ヶ島紅茶】

静岡市中心部から車で約1時間の場所に位置する梅ヶ島は、魅力的な温泉地として知られる一方で、過疎化や少子高齢化といった課題にも直面しています。地域産業の活性化が急務となる中、梅ヶ島山間部の気候が紅茶の名産地インド・ダージリン地方に似ていることに着目した辻美陽子さんは、2018年2月に茶農家「梅ヶ島くらぶ」を設立しました。同志と共に紅茶づくりを始め、近年では梅ヶ島紅茶を使った「梅ヶ島チャイ」の製造や紅茶工房の開設を行い、魅力的な体験プログラムを提供しています。こうした取り組みにより、温泉地との相乗効果を狙った地域活性化にも力を注いでいます。

この記事では、梅ヶ島紅茶やチャイの魅力、そして梅ヶ島の地域振興にかける想いについて、「梅ヶ島くらぶ」代表・辻美陽子さんへのインタビューを通じてお伝えします。

目次

梅ヶ島くらぶとは

梅ヶ島くらぶは、静岡市葵区梅ヶ島の山間地に位置する茶農家です。標高500~800mの山々に点在する茶園で栽培された茶葉を使用し、主に紅茶やチャイを製造しています。

代表の辻美陽子さんは、梅ヶ島の気候条件が紅茶の名産地として知られるインド・ダージリン地方に似ていることに着目し、この地が良質な紅茶の生産に適していると考えました。こうした背景から、2018年2月に梅ヶ島くらぶを設立し、地域の特性を生かした紅茶づくりに取り組んでいます。

梅ヶ島くらぶの紅茶の魅力

梅ヶ島くらぶで栽培されている茶品種は、最もポピュラーな「やぶきた」です。茶葉は黒みを帯び、ひじきのような形状をしており、独特の味と香りが特徴です。

この梅ヶ島くらぶ産の茶葉と、静岡にお茶を広めたとされる聖一国師から受け継がれてきた在来種(在来種とは、外国から輸入されたものではなく、日本古来より栽培されてきた茶品種)を合組することで、梅ヶ島くらぶの紅茶が生み出されています。

▲梅ヶ島くらぶの茶葉は、農薬・残留薬品分析において、欧州でトップレベルの分析施設であるDr.Specht Laboratorienの厳しい安全性テストにも合格しています。

▲梅ヶ島くらぶの茶葉は、農薬・残留薬品分析において、欧州でトップレベルの分析施設であるDr.Specht Laboratorienの厳しい安全性テストにも合格しています。

梅ヶ島くらぶの紅茶は、黒糖のような甘い香りが広がり、余韻が長く続くのが魅力です。HOTでもICEでも、美味しく味わえます。

高砂紅茶スピリッツ–富士高砂酒造と梅ヶ島くらぶのコラボ商品–

2020年6月、梅ヶ島くらぶは富士高砂酒造とコラボレーションし、オリジナル商品「高砂紅茶スピリッツ」を発売しました。炭酸割り、ロック、お湯割り、ミルク割りなど、幅広いアレンジで楽しめるのが魅力です。

富士高砂酒造は、数え切れないほどの試行錯誤を重ねた末、梅ヶ島くらぶの紅茶を紅茶スピリッツの製造に最適な茶葉として選びました。米焼酎のふくよかな旨味と、梅ヶ島紅茶の甘く芳醇な香りが絶妙に溶け合い、贅沢な味わいの逸品に仕上がっています。

完全無添加の濃縮梅ヶ島チャイシロップ

梅ヶ島くらぶでは、紅茶だけでなく「梅ヶ島チャイ」作りにも力を入れています。チャイは湿度の高い猛暑の国インドで親しまれている元気の素で、体を芯から温める効能があり、健康志向にもマッチした薬膳茶ともいわれます。

もともと漢方薬として用いられていた紅茶に、伝統的な自然療法に基づくスパイス(シナモン、ジンジャー、クローブなど)をブレンドした梅ヶ島チャイは、美味しさと楽しさを兼ね備え、心身を癒す一杯です。温泉地・梅ヶ島のお土産としても高い相乗効果が期待できます。

当初はティーバッグ形式でしたが、より手軽に楽しめるよう、シロップ化を検討し、フルーツソースなどの受託製造を行うマコジャパンに依頼しました。その結果、同社独自の二段階抽出と常温常圧濃縮技術により、紅茶とスパイスのコクや香りを損なうことなく、完全無添加の濃縮梅ヶ島チャイシロップが完成しました。

▲梅ヶ島くらぶの紅茶とオーガニック香辛料の抽出液にオリゴ糖を加えた無添加チャイシロップ。

▲梅ヶ島くらぶの紅茶とオーガニック香辛料の抽出液にオリゴ糖を加えた無添加チャイシロップ。

この梅ヶ島チャイシロップは、牛乳や炭酸水で割って飲むだけでなく、料理のソースやアイス、スイーツの風味付けにも活用できます。お酒を飲まない方にはチャイシロップの炭酸割り(スパークリングチャイ)、寒い冬にはホットミルク割りのチャイがおすすめです。

お酒が飲めない人には、チャイシロップの炭酸割り(スパークリングチャイ)が、寒い冬にはチャイのミルク割HOTがオススメです。(梅ヶ島くらぶの紅茶は和CAFE茶楽で購入できます。チャイシロップは静岡市の茶町KINZABROで購入できます)

梅ヶ島紅茶体験工房

【住所】〒421-2301 静岡県静岡市葵区梅ヶ島5342-1(黄金の湯の裏庭)

【営業日時】毎週土日、祝日10:00~16:00(紅茶づくり体験開始前の準備のため、9:45頃に開場する場合あり)。平日は基本的に休業。

※申し込み詳細はHPをご覧ください。

梅ヶ島紅茶体験工房では、辻さんをはじめ「梅ヶ島くらぶ」の茶農家による丁寧な指導のもと、訪れた人が自らの手で紅茶を作る特別な体験ができます。

2022年7月、温泉施設「黄金の湯」の裏庭に設立されたこの工房は、お茶に馴染みのない人でも、揉みや発酵など五感を使って紅茶作りを体験することで、その味わいの違いに驚きと感動を味わえる場を目指しています。

紅茶作り体験の所要時間はおよそ4時間。最初の約30分間は洗濯板を使い、茶葉を力強く揉み込みます。辻さん曰く、この工程は「葉っぱとの対話」とも呼ばれ、手掛ける人によって仕上がる紅茶の風味がまったく異なるのだそうです。

揉み込んだ茶葉は発泡スチロール箱などで約2時間発酵させ、最後に乾燥機で30分ほど乾燥させて完成します。

完成した手作りの梅ヶ島紅茶を一口飲めば、「紅茶のイメージが変わった」と感動する人も少なくありません。

発酵待ちの時間には、館内でティータイムを楽しんだり、隣接する温泉「黄金の湯」に入浴したり、周辺を散策することもできます。また、チャイ作りやほうじ茶作りなど、30分〜1時間程度で終わる短時間体験もあり、複数の体験を組み合わせて楽しむことも可能です。

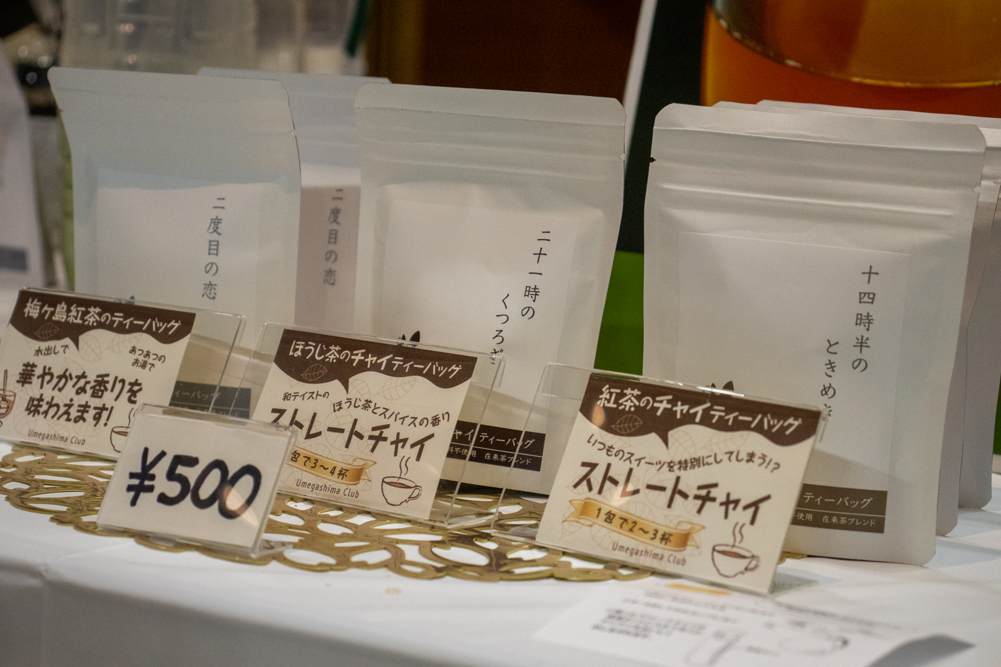

館内にはカフェスペースも併設されており、工房自慢の紅茶やチャイをその場で味わえます。商品販売も行っており、オリジナル紅茶葉やティーバッグ、チャイシロップ、スパイス類など、お土産にぴったりな商品も揃っています。

こうした「お茶を五感で体感できる価値」の提供を通して、地域活性化と梅ヶ島紅茶の魅力発信に取り組んでいます。

▲梅ヶ島の注目の観光スポットとして数多くのメディアに取り上げられています。

▲梅ヶ島の注目の観光スポットとして数多くのメディアに取り上げられています。

一部を除き予約不要で当日参加できるのも魅力です(紅茶づくり体験のみ要予約。詳細は公式サイトをご確認ください)。

小学生以下のお子様も保護者同伴で参加可能です。ただし紅茶づくり体験は各回定員が限られるため、問い合わせフォームや電話での早めの予約がおすすめです。

【編集部メモ】ここから、梅ヶ島くらぶの取り組みや地域への思いを、インタビューで詳しく見ていきます。あわせて、作り手の現場を取材した茶農家の取材記事一覧も参考にしてみてください。

インタビュー:紅茶のもつ力で地域を再生する。梅ヶ島くらぶが描く未来図

梅ヶ島くらぶ代表の辻美陽子さん(写真:右側。左側 : 杉山實さん)にお話を伺いました。

ダージリンに似た山あいで紅茶を育む。過疎地に灯をともす梅ヶ島くらぶ

–梅ヶ島くらぶを立ち上げた経緯について教えていただけますか。

梅ヶ島は魅力的な温泉地として知られていますが、一方で過疎化と少子高齢化が進行しています。現在、梅ヶ島小学校の生徒数は十数人にとどまっており、地域の未来を担う子どもたちが少なくなっているのが現状です。地元の産業は林業やお茶、シイタケ、ワサビの栽培などに限られており、雇用を支える基盤が乏しいのが実情です。

「梅ヶ島に適した新しい産業を生み出す必要がある」――そう考えた私たちは、この地域の自然環境が、紅茶で有名なインドのダージリン地方とよく似ていることに着目しました。そして、紅茶作りに挑戦することを決意し、2018年に茶農家「梅ヶ島くらぶ」を立ち上げました。

梅ヶ島の地を、お茶の持つ力で元気にしたい。その思いをかたちにした「梅ヶ島くらぶ」の紅茶は、今では静岡市内の20店舗以上で取り扱っていただけるようになりました。

放棄竹林を活かしたサステナブルな紅茶づくり──緑茶ではなく紅茶を選んだ理由とは

–梅ヶ島くらぶのお茶作りについて教えてください。

梅ヶ島くらぶでは、農薬や化学肥料を使用していません。代わりに、近隣の放棄竹林から伐採した竹を粉砕し、ミネラル液と混ぜて発酵させた堆肥「竹パウダーすくすく」を使用しています。

竹はケイ素を豊富に含み、美味しい紅茶を育てるための肥料として適しています。また、荒れた竹林を活用してお茶を栽培することで、梅ヶ島の放置竹林問題の解決にもつながります。

▲静岡大学農学部・南雲俊之先生の指導を受けて手作りした竹の堆肥「すくすくパウダー」

▲静岡大学農学部・南雲俊之先生の指導を受けて手作りした竹の堆肥「すくすくパウダー」

さらに、梅ヶ島紅茶の品質向上を目指し、静岡紅茶の代表的存在である丸子紅茶の故・村松二六さんから、紅茶製茶機械の貸与と製茶技術の指導を受けました。その他にも多くの方々の協力を得て、栽培から摘採、加工までを一貫して梅ヶ島くらぶで行える体制が整っています。

▲村松二六さんから紅茶作りの指導を受ける杉山實さん

▲村松二六さんから紅茶作りの指導を受ける杉山實さん

–あくまでも緑茶ではなく紅茶を作ることにこだわるのは、なぜですか?

紅茶を作ることで、同じ茶園でも緑茶とは異なる時期に収穫ができ、さらに現状では価値が低いとされる二番茶以降の茶葉を有効に活用できるという利点があります。

一般的に、緑茶には主に一番茶(4月下旬~6月初旬収穫)が用いられ、紅茶には二番茶や三番茶(6月下旬~10月収穫)が使われます。一番茶は最も高値で取引されますが、二番茶・三番茶になると価格は下がっていきます。

ただ、緑茶も紅茶も原料は同じ茶葉です。そして何よりも、梅ヶ島の山間地で育まれる茶葉で作る紅茶は、本当に美味しいんです。

–なるほど。ダージリンに似た気候で紅茶づくりを行うというのは理にかなっていますね。それだけに、茶園の管理も一苦労なのではありませんか。

真冬は一面の銀世界――梅ヶ島の茶畑で挑む地域再生と未来づくり

(梅ヶ島くらぶが管理する茶園の中でも、最も標高が高い位置にあるNakanodan(標高830m)に場所を移してお話を伺いました。)

▲道中は急カーブと急傾斜が連続します。山道の縁石は低く、約50センチしかありません。

▲道中は急カーブと急傾斜が連続します。山道の縁石は低く、約50センチしかありません。

梅ヶ島くらぶでは、梅ヶ島山中に点在する5つの茶園を管理しています。

Magosajima(標高 547m在来種)

Osare(標高 550mやぶきた種)

Onoki(標高 590mやぶきた種)

Shinden(標高 730m在来種)

Shinden(標高 750mやぶきた種)

Nakanodan(標高 830mやぶきた種)

▲最も標高が高い位置にあるNakanodan(標高830m)。

▲最も標高が高い位置にあるNakanodan(標高830m)。

–ここは、立っているだけでも辛い傾斜ですね。

山間地の茶園はどこも急傾斜にあり、収穫時には茶葉で重くなった茶袋を抱えて作業をするため、体にも堪えます。作業中に足を踏み外すことを想像すると、本当に怖いですね。

–この標高だと冬には雪が積もるのではないですか?

冬の茶畑は雪で綺麗ですよ(笑)。一面が真っ白になります。

▲真冬の梅ヶ島くらぶの茶畑の様子

▲真冬の梅ヶ島くらぶの茶畑の様子

–なぜ、そこまで過酷な作業をしてまでお茶作りを続けようと思ったのですか?

私がお茶作りを始めたきっかけは、梅ヶ島に増え続ける放棄茶園をなんとかしたいという想いからです。最初は地元の茶農家さんに教わりながら、放棄茶畑の手入れから始めました。

–はじまりは放棄茶園をなんとかしたいという想いからだったのですね。

はい。現状では人手不足もあり、すべての茶園に手が回っているわけではありませんが、梅ヶ島くらぶでは、茶栽培と同時に放棄茶園の再生にも取り組んでいます。放棄茶園も再生すれば、きっと壮観な景色に生まれ変わりますし、観光客も増えることでしょう(笑)。

最近では、梅ヶ島を盛り上げようと、有志の方々によるさまざまな活動も始まっています。

梅ヶ島は発展の可能性に満ちた土地です。きっとこの地に住まう子供たちにとって、希望の光となる。私たちはそう信じています。

梅ヶ島くらぶの情報

| 住所 |

〒421-2301 静岡県静岡市葵区梅ヶ島4737-12 |

| ホームページ | http://umegashima.love/ |

| 梅ヶ島クラブの茶を飲める店

取り扱い店 |

藤枝市 カフェ バロック(紅茶)

焼津市 カフェ マコさま(紅茶・チャイ) 静岡市 ヴォーシエル(グランディエールトーカイ)(水出し紅茶) 癒しのカフェ マザームーン(チャイラテ) 梅ヶ島 黄金の湯(紅茶・チャイ) 大野木荘(チャイ) 梅鶏庵(チャイ) 湯の島館(チャイ) 湯の華(紅茶・チャイ) 泉屋旅館(チャイ) 市川屋(チャイ) 興津 茶楽 山梨商店(紅茶) 伊東市 伊東マリンタウン「朝霧乳業」(チャイ) |

| 電話番号 | 080-3711-3112 |

| 電子マネー・カード決済 | 売り場による |

| 営業時間 |

11:00~23:00 |

| 定休日 | 火曜日 |

| 駐車場 | あり(少数台) |

| アクセス | 静岡駅より車で約1時間15分

国道1号線富士東インターを降りて北上、県道76号線を北上し、 県道22号線との交差点を直進、坂道手前を右折、赤淵川を渡ってすぐを左折して200m |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~25年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズは世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介されています。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。