「お茶の味、覚えていますか?」──山梨商店のほうじ茶が示す、技術革新=文化後退のジレンマ【静岡県・静岡市】

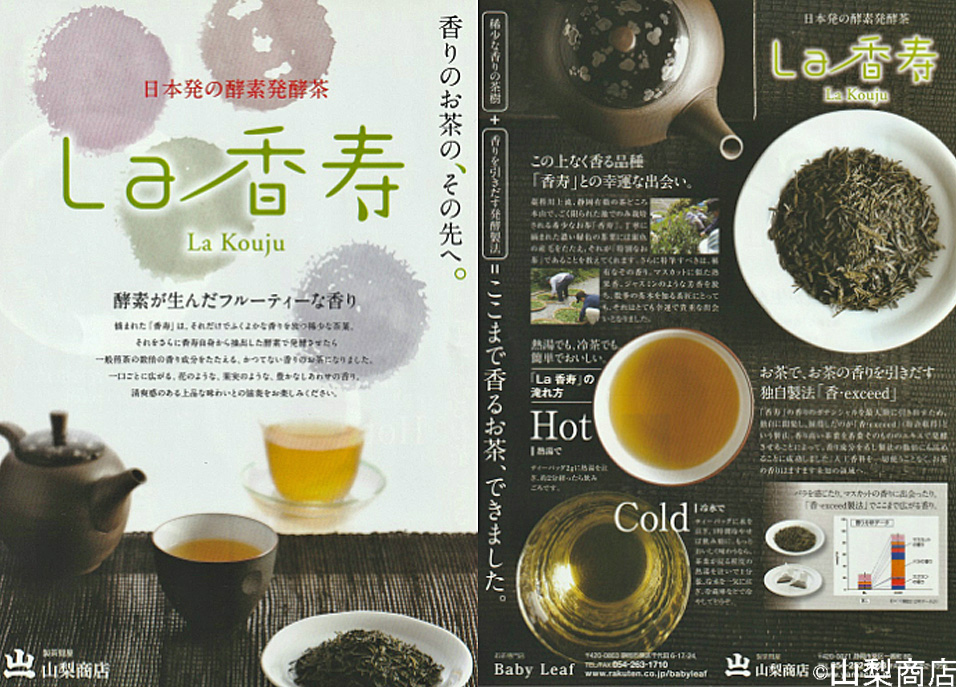

静岡は、日本有数のお茶の産地であると同時に、全国各地の多様なお茶が集まる「お茶の集積地」としても知られています。そんな静岡市に本社を構える「山梨商店」は、1950年創業の老舗製茶問屋。茶葉の最終工程にあたる「仕上げ」や「火入れ」を専門とし、高温焙煎による香ばしいほうじ茶や、芳醇な香りの発酵茶など、香りにこだわるお茶づくりに定評があります。なかでも注目を集めているのが、日本初の酵素発酵茶「La香寿(ラ・こうじゅ)」。人工香料を使わず、酵素の働きのみで引き出された果実のような甘い香りと、まろやかな飲み口が特徴で、世界緑茶コンテストでは金賞を受賞。海外からも高い評価を受けています。

この記事では、山梨商店の焙煎技術やお茶の魅力に加え、高級茶の生産現場が抱える課題について、代表の山梨宏之さんへのインタビューを通じてお届けします。

目次

- 1 製茶問屋山梨商店とは

- 2 山梨商店の酵素発酵茶「La香寿(ラ・コウジュ)」とは

- 3 インタビュー:プロの製茶問屋が語る「技術革新」と「文化の後退」。あなたはお茶の味を覚えていますか?

- 3.1 荒茶から商品へ──「仕上げ」を担う製茶問屋に託されたお茶のリレー

- 3.2 製茶業界の裏側。ほうじ茶を焙煎できる茶屋は、全国でほんのわずか

- 3.3 茶葉本来の甘みと香りを引き出す、山梨商店の焙煎技術

- 3.4 手で焙じて初めて気づく。一番茶と秋番茶の違いとは?

- 3.5 プロが語る、ほうじ茶の奥深い世界 ― 焙煎と茶葉が決め手

- 3.6 子どもにも安心、眠る前にも最適――ほうじ茶のやさしい効能と800年の歴史

- 3.7 「お茶離れ」は本当か? 技術革新が生んだパラドックスと価格低迷の理由

- 3.8 お茶は売れてるのに、高級茶が売れない。味覚の変化がもたらす茶業の危機

- 3.9 お茶の味、覚えてる?テクノロジーは進んだ。でも文化は後退した

- 4 山梨商店の情報

- 5 山梨商店のお茶の小売店Baby Leafの情報

製茶問屋山梨商店とは

山梨商店は、静岡県静岡市葵区にある1950年創業の老舗製茶問屋です。現在は山梨宏之さんが代表を務め、高温での製茶技術に長けており、ほうじ茶や煎茶の製造を中心に行っています。

また、発酵茶の分野にも卓越した技術を持ち、日本発の酵素発酵茶「La香寿(ラ・コウジュ)」を開発。世界緑茶コンテストで金賞を受賞するなど、国際的にも高い評価を受けています。

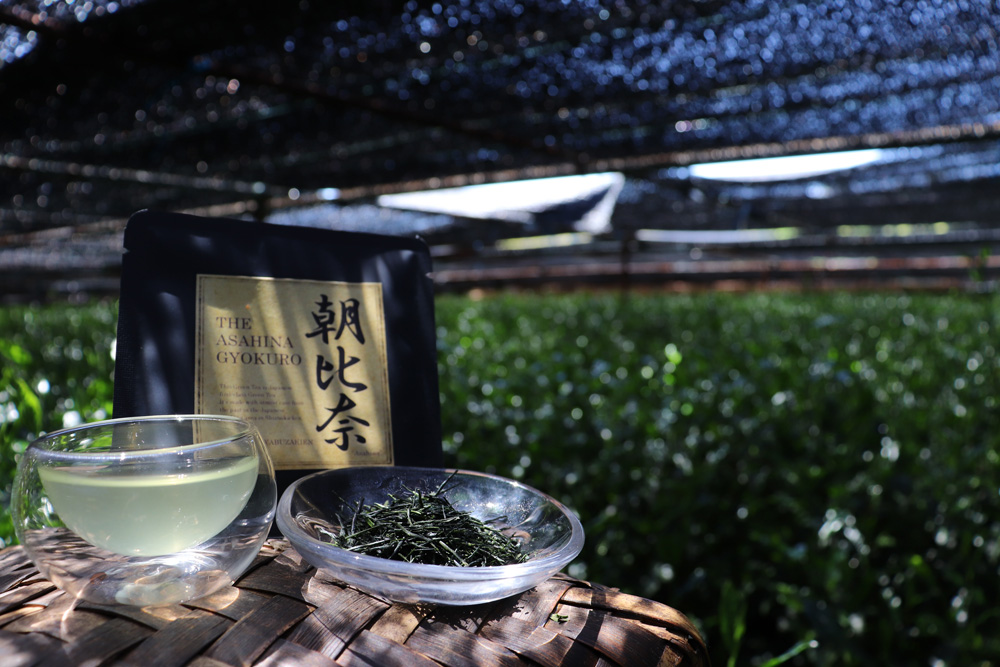

山梨商店の酵素発酵茶「La香寿(ラ・コウジュ)」とは

「La香寿(ラ・コウジュ)」は、人工香料を一切使用せず、酵素発酵のみでつくられた日本初の発酵茶です。果実を思わせる自然な甘い香りとまろやかな味わいが特徴で、その品質の高さが評価され、世界緑茶コンテストにて金賞を受賞。世界的にも名品と認められています。

この製品は製造方法において特許を取得していますが、それは独占のためではなく、他者に先に特許を取られて自身の活動が制限されることを避けるため。現在は特許情報を公開しており、技術の共有にも前向きです。

「La」はフランス語の女性名詞の定冠詞であり、「La香寿」という名前には「若い女性にもお茶を楽しんでもらいたい」という願いが込められています。さらに、中国南西部のお茶の原産地では、お茶そのものを「La」と呼ぶ地域もあり、名前には多層的な意味が込められています。

山梨商店のお茶は、オンラインショップや小売店舗「Baby Leaf」で購入可能です。また、日本平夢テラス2階カフェラウンジや、静岡市の「しずチカ茶店 一茶」でも一部の商品を取り扱っています。

▲山梨商店のお茶の小売店「Baby Leaf」▼

▲山梨商店のお茶の小売店「Baby Leaf」▼

インタビュー:プロの製茶問屋が語る「技術革新」と「文化の後退」。あなたはお茶の味を覚えていますか?

山梨商店取締役の山梨宏之さんにお話を伺いました。

荒茶から商品へ──「仕上げ」を担う製茶問屋に託されたお茶のリレー

–製茶問屋について教えていただけますか?

製茶問屋とは、お茶の「仕上げ」「火入れ」「製造」といった最終工程を担う茶業者のことです。

お茶が製品として完成するまでには、いくつかの工程があります。まずは、農家が茶畑で生葉を収穫するところから始まります。収穫された生葉は、水分を約5%まで減らし、保存可能な状態に加工されます。この状態のお茶を「荒茶(あらちゃ)」と呼びます。農家はこの荒茶を製茶問屋に出荷し、収入を得るという仕組みです。

–なるほど。茶農家は荒茶を作るところまでが主な仕事なのですね。

はい。なかには製茶まで手がける茶農家もありますが、収穫期には次々と生葉の収穫作業が続くため、時間的にも設備的にも対応が難しいのが現実です。そこで、「仕上げ」「火入れ」「製造」といった後工程を、製茶問屋が引き継ぐことで、効率的なお茶づくりが実現されているのです。

–お茶づくりは、農家から製茶問屋へとバトンをつなぐリレーのようなもの、というわけですか。

製茶業界の裏側。ほうじ茶を焙煎できる茶屋は、全国でほんのわずか

–製茶問屋が、荒茶を煎茶やほうじ茶に仕上げていくのですね。山梨商店は高温仕上げ、つまりほうじ茶の製造を得意としていると伺いました。ほうじ茶の製造について、詳しく教えていただけますか?

ほうじ茶の製造は、数百度という高温で茶葉を焙煎する、非常に特殊な技術を要する工程です。そのため、実際にほうじ茶を製造できる業者は全国的にもごくわずかです。たとえば、静岡県内には約500店舗のお茶屋がありますが、その中でほうじ茶を自社製造しているのはわずか15店舗程度にとどまります。

–そんなに少ないのですか?

はい。静岡市に限定すると、お茶屋は約120店舗ありますが、自社でほうじ茶を製造しているのは5店舗のみです。ただし、これらの店舗はいずれも高い生産能力を誇っています。

たとえば、山梨商店では1日に約1,000キロのほうじ茶を製造可能です。これは、1人あたり2グラムのほうじ茶を飲むと仮定した場合、約50万人分に相当する量になります。このような高い生産力を持つ製茶業者が5店舗集まっていることで、静岡市全体の委託製造ニーズを十分にカバーできているのです。

ちなみに、全国でほうじ茶を専門に製造している業者は、現在およそ50店舗程度といわれています。また、玉露の製造が可能な業者も少なく、静岡県内には約5店舗ほどしか存在しません。

茶葉本来の甘みと香りを引き出す、山梨商店の焙煎技術

山梨商店では、ほうじ茶の製造工程において、茶葉にセラミックを混ぜて高温で焙煎しています。これは、石焼き芋や焼き栗に使われる「石焼き」と同様の原理で、セラミックの高い熱伝導性を活かし、茶葉の内側から効率よく熱を加えることで、水分を完全に飛ばします。

この手法により、茶葉の細胞壁が一気に破裂するように剥がれ、内部に含まれる糖分が引き出されるのです。(焙煎後は、セラミックをしっかりと分離処理して取り除いています。)

–なんだかポップコーンを作る時と似ていますね。

そうですね。加熱された茶葉は3〜4倍に膨らみ、細胞膜が破れて、ほうじ茶ならではのやさしい甘みが出てきます。

また、焙煎時に発生する煙も無駄にはしません。工場の煙突から専用タンクへと集められた煙は、水のシャワーと網で丁寧に濾過され、残った煙カスだけを回収します。これらのカスは発酵しており、そのまま肥料として再利用することができます。

最終的に廃棄されるのは、わずかに残る茶袋程度。限りなくゼロに近い廃棄物で、環境にもやさしい製造を実現しています。

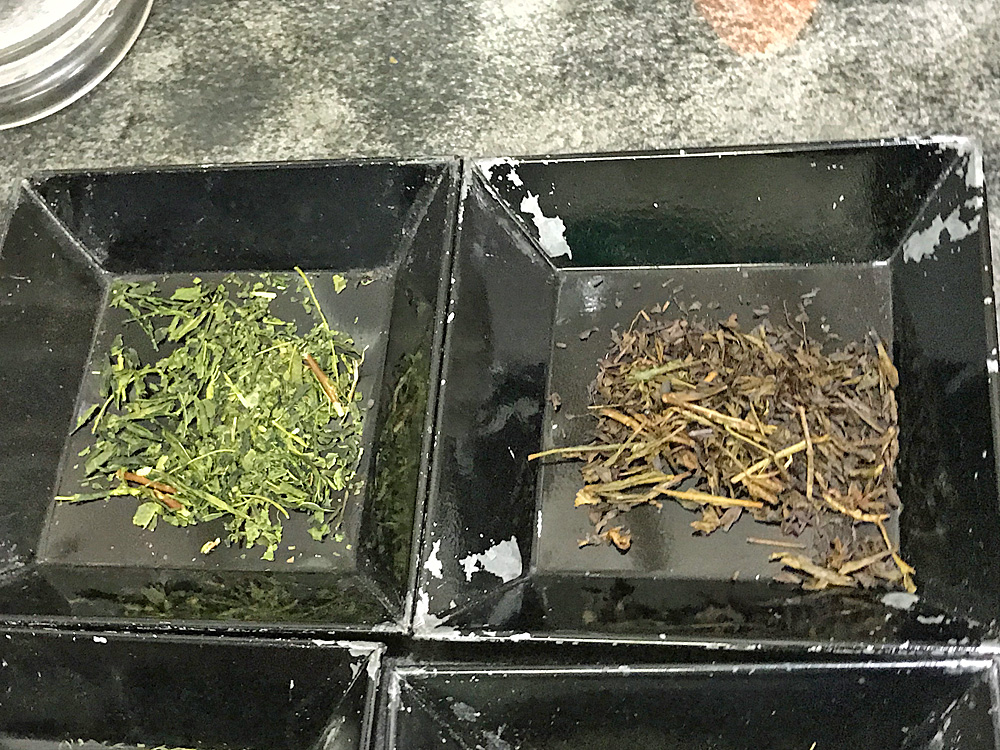

▲右が完成したほうじ茶。左は製造工程で出た残りカスで、肥料として再活用されます。

▲右が完成したほうじ茶。左は製造工程で出た残りカスで、肥料として再活用されます。

–なるほど、熱で茶葉の甘みを引き出しているのですね。これは材料によって出てくる甘みが違うのでしょうか?

その通りです。ほうじ茶の香味は使用する原料によって大きく変わります。どのように変わるのか、実際に手作業でほうじ茶の焙煎をやりながら説明しましょう。

手で焙じて初めて気づく。一番茶と秋番茶の違いとは?

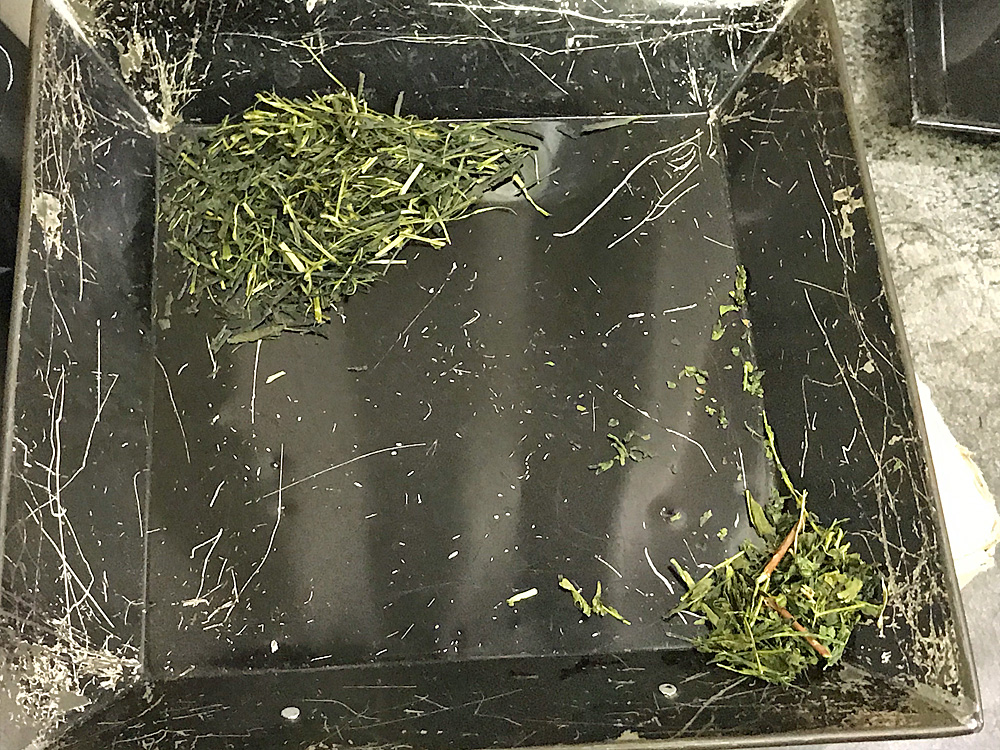

皿の左上に置かれているのが一番茶です。一番茶とは、4月から5月の新茶時期に収穫されるお茶で、一般的に高級茶に分類されます。一番茶には「みるい芽」と呼ばれる柔らかい芽と、やや硬めの葉が混在しています。

「みるい芽」は旨味成分を多く含む若い芯の部分で、お茶の品質の高さを示す重要な指標です。焙煎するとこの部分がふくらみ、大きくなるのが特徴です。

一方、右下に置かれているのは秋番茶。名前の通り、秋に摘まれるお茶で、比較的リーズナブルな茶葉として知られています。茶葉は冬越しの準備として糖分を蓄えて硬くなっており、焙煎してもほとんど膨らみません。

▲左上が一番茶、右下が秋番茶。

▲左上が一番茶、右下が秋番茶。

▲それぞれ3グラムずつ取り、火にかけて焙煎の違いを比較します。

▲それぞれ3グラムずつ取り、火にかけて焙煎の違いを比較します。

こちらは一番茶の焙煎前(左)と焙煎後(右)の様子です。焙煎後は、茎の部分が膨らみ、サイズが大きくなっているのが分かります。

続いて秋番茶の焙煎前(左)と焙煎後(右)です。硬い葉は焙煎しても大きさにほとんど変化が見られません。

–なるほど。こうして比べてみると、焙煎によって茶葉がどのように変化するかがよく分かりますね。

プロが語る、ほうじ茶の奥深い世界 ― 焙煎と茶葉が決め手

では、実際にテイスティングをしてみましょう。

左上が一番茶の煎茶、左下が一番茶のほうじ茶。

右上が秋番茶の煎茶、右下が秋番茶のほうじ茶です。

–一番茶のほうじ茶は、旨味がありつつも香ばしさが印象的ですね。秋番茶のほうじ茶は、甘味と香ばしさが際立っているように感じます。

一番茶に多く含まれる「みるい芽」にはタンパク質が豊富に含まれています。焙煎によってそれがアミノ酸へと変化し、旨味が際立つのです。一方、秋番茶に多く含まれる硬い葉は糖分を蓄えており、強く焙煎することでその甘味が引き出されます。つまり、一番茶のほうじ茶は「旨味」、秋番茶のほうじ茶は「甘味」が特徴と言えます。

なお、深蒸し茶が甘く感じる理由は、長時間蒸すことで茶葉の糖分がより抽出されやすくなるためです。

次に、価格帯の異なる3種類のほうじ茶をテイスティングしてみましょう。左から順に、100グラム200円、500円、1000円の茶葉です。

–左(200円)は甘味が強く、右(1000円)は旨味が際立っています。真ん中(500円)は甘味と旨味のバランスがちょうど良いですね。

左端の200円の茶葉は、糖分を多く含む硬い葉が中心で、焙煎によって甘味が引き出されます。

右端の1000円の茶葉は「みるい芽」が多く含まれており、焙煎で強い旨味が生まれます。

真ん中の500円の茶葉は、硬い葉と「みるい芽」が混在しているため、焙煎によって甘味と旨味の両方がバランスよく引き立ちます。

–なるほど。ほうじ茶の原料として、硬い葉と柔らかい「みるい芽」が混ざった番茶を使うのは、焙煎によって生まれる香味のバランスを重視しているからなのですね。

はい。お茶の魅力は、焙煎の方法ひとつで引き出すことも、失うこともあります。私たちは、目の前の番茶の持つポテンシャルを最大限に活かすため、その都度最適な焙煎方法を選び、香味を最大限に引き立てるよう心がけています。

子どもにも安心、眠る前にも最適――ほうじ茶のやさしい効能と800年の歴史

–ほうじ茶には、どのような特徴があるのでしょうか?

ほうじ茶には「ピラジン」という成分が含まれており、血行を促進する作用があります。そのため、冷え性に悩む女性や、北海道などの寒冷地にお住まいの方々に好まれる傾向があります。ちなみに、ピラジンは麦茶やコーヒーにも含まれている成分です。

また、ほうじ茶はカフェインが少ないため、就寝前のお茶としても適しており、小さなお子さんにも安心して飲ませることができます。ちなみに、ほうじ茶の歴史は古く、約800年前の鎌倉時代にまで遡ります。

–800年も前からですか。

はい。お茶の起源は、聖一国師らが中国からお茶を持ち込んだことが始まりとされており、その痕跡がこの時代に確認されています。その後、1837年に永谷宗円が茶葉を蒸して加工する、現在の製法を考案するまでは、番茶のような形でお茶が飲まれていました。

つまり、ほうじ茶はその頃からすでに親しまれていたということになります。私も以前、山村で働いていたことがあるのですが、休憩のたびにヤカンに火で炙った茶葉を入れ、ほうじ茶として飲んでいたんですよ(笑)。

–ほうじ茶をはじめ、お茶には本当に長い歴史があるのですね。

「お茶離れ」は本当か? 技術革新が生んだパラドックスと価格低迷の理由

お茶は世界中で生産されています。世界のお茶の生産量は年間約700万トンあり、そのうち約6~7割が紅茶です。

日本のお茶の総生産量は約8万トンで、そのうち半分の約4万トンが急須で淹れるリーフ茶、残りがペットボトル茶、ティーバッグ茶、茶パウダー(粉末茶)となっています。

ほうじ茶の需要を見ても、リーフのほうじ茶、ペットボトルのほうじ茶、ほうじ茶ティーバッグ、ほうじ茶パウダーなど、さまざまな形態に分かれています。

茶パウダーの需要について、あるメーカーの話では、最も需要が高いのはほうじ茶パウダーで、飲料用途だけでなく、エアコンの消臭剤などにも利用されているそうです。次いで玄米茶パウダー、3番目が回転寿司などでよく見かける緑茶パウダーです。

そうそう、回転寿司で提供される粉末茶の美味しい飲み方は、よくかき混ぜて上澄みだけを飲むこと。あの部分が一番美味しいと思いますよ(笑)。

–こう聞いていると、お茶の用途は非常に広く、需要が減っているとは思えません。昨今の価格低迷にはどのような背景があるのでしょうか?

茶パウダーは、茶殻と同じようなもの。そもそも大量には摂取できません。せいぜい0.5グラム、多くても2グラムが限界でしょう。鶏ガラスープが美味しいからといって、鶏ガラそのものを食べないのと同じです。

一方、急須でお茶を淹れる場合に使用する茶葉は、一度に約3グラム必要です。つまり、茶パウダーの使用量はリーフ茶の4分の1以下で済むのです。

–なるほど。技術の進歩によって、必要とされる量が少なくなっているというわけですか。

はい。お茶の抽出技術においても、同様のことが言えます。現在では、お茶を5~6煎以上にわたって根こそぎ抽出する製法が確立されており、この製法はマニュアル化されているため、設備さえあれば場所を問わず、均一な品質で抽出が可能です。主にペットボトル茶の製造に活用されています。

一方、急須で淹れる場合は、抽出できるのは多くて2~3煎までです。こうしたパウダー製法や根こそぎ抽出製法といった技術革新によって、少量の茶葉でも十分な抽出が可能となり、全体としてお茶そのものの使用量が減少しているのです。

そのため、日本国内で8万トンのお茶を生産していても、現状では6万トンあれば足りてしまう。結果として、供給過多となり、お茶の価格は下落しているのです。

お茶は売れてるのに、高級茶が売れない。味覚の変化がもたらす茶業の危機

–そうなると、質の良い高級茶を作ることで現状を打開するしかないのでしょうか?

高級茶を作っても、需要がなければ売れません。現実には「高いお茶が売れないから、安いお茶を作る」という生産者側のシフトがすでに起きており、品質の高いお茶の生産量自体が減少しているのが現状です。

–お茶そのものは売れていますよね。ペットボトル茶も売上が多いと聞きます。そこから高級茶に興味を持つ人もいるのでは?

たしかにペットボトルのお茶の需要は高まっています。ところが、そう簡単ではありません。

ペットボトルのお茶が登場したのは、今から約40年前のことです。当初は、煎茶とほうじ茶をブレンドした商品が一般的でした。ほうじ茶の焙煎には高度な技術が必要なため、当時のペットボトルメーカーでは対応できず、私たちのような焙煎専門の茶業者と提携して、共同で製造を行っていたのです。

その後、ペットボトル茶の需要は右肩上がりで成長し、それに伴って、私たちが担う焙煎の仕事も次第に増加していきました。

現在では、ペットボトル茶専業の企業も登場しています。そうした企業では、比較的安価な番茶を原料に使用し、強火で焙煎することで商品化しています。このようなペットボトル茶の普及が、実は日本人の味覚に影響を与えているのです。

–味覚に影響を与えるとは、どういうことでしょうか?

知らず知らずのうちに、「強い焙煎」、つまりほうじ茶の味に慣れてしまっているのです。

こうした味覚の変化は、決して無関係とは言えません。最近では、急須で丁寧に淹れたお茶よりも、ペットボトル茶やティーバッグ茶、さらには粉末茶が好まれる傾向にあります。その結果、高級茶の売れ行きは徐々に落ち込んでいるのが実情です。

悲しいことですが、今後も技術革新は続き、良いとされる煎茶は減少し続けるでしょう。生産者が素晴らしいお茶を作っても報われずに苦しんでいるというのには、そうした背景があるのです。

お茶の味、覚えてる?テクノロジーは進んだ。でも文化は後退した

お茶という植物は、本当に不思議な存在です。たとえば、pH3のような強い酸性の土壌でも生き抜くほどの生命力があります。

(※土壌の酸性・アルカリ性は一般的にpHという指数で示され、0~14の数値で表されます。pH7が中性、それより小さい数値は酸性、大きい数値はアルカリ性を示します。pH3は作物にとって非常に厳しい強酸性の環境であり、多くの作物はpH6.0~6.5の弱酸性の土壌でよく育ちます。)

そんなお茶を、急須で一煎・二煎だけ抽出して飲み、あとは捨ててしまうというのは、ある意味とても贅沢で文化的な飲み方だと思います。たしかに「もったいない」と思う人もいるかもしれませんが(笑)。

「お茶は急須で淹れて飲むのが正しい」と押しつけたいわけではありません。ただ、そうした文化が少しずつ失われていくのは、どこか寂しく感じるよ。きっと、昭和の時代を生きた人々の方が、今よりもレベルの高いお茶を日常的に楽しんでいたのではないかな。

もしも、人類が積み上げてきた技術によって、文化的には逆行しているのだとしたら、皮肉な話です。

関連記事 : 茶菓子屋Conche(コンチェ)が提案する静岡の味覚探訪~チョコレートと日本茶のペアリング~【静岡県・静岡市】

山梨商店の情報

| 住所 | 〒420-0071静岡県静岡市葵区一番町80 |

| ホームページ | http://yamacha.jp/ |

| 電話番号 | 054-252-0503 |

| 電子マネー・カード決済 | 未対応 |

| 営業時間 | 8:00~17:00 |

| 定休日 | 土日 |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | バスの場合

藁科線 谷津ターミナル行

安西四丁目(バス)

車の場合 東名静岡インターより車で15分 |

山梨商店のお茶の小売店Baby Leafの情報

| 住所 | 〒420- |

| ホームページ | https://www.rakuten.co.jp/babyleaf/ |

| 電話番号 | 054-263-1710 |

| 電子マネー・カード決済 | 対応済み |

| 営業時間 | 10:00~17:00 |

| 定休日 | 土日 |

| 駐車場 | あり(2台) |

| アクセス | バスの場合

JR静岡駅よりしずてつバス 「こども病院線」乗車 車の場合 千代田I.Cより流通センター通り経由約5分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズは世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介されています。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。