相藤園の至高の一煎に出会う旅先で。世界が認めた川根茶ブランドの光と影【静岡県・川根茶】

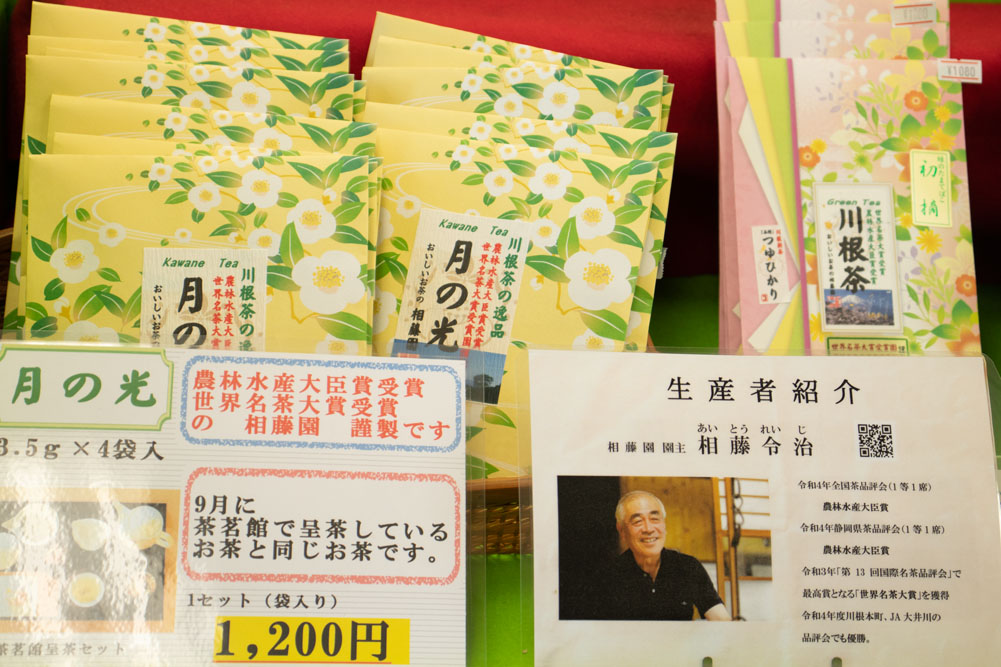

日本茶を生産する茶農家が、その品質を競い合う「茶品評会」。なかでも最高の栄誉とされるのが、全国茶品評会における農林水産大臣賞です。静岡県川根本町の川根茶農家「相藤園」は、第76回(2022年)全国茶品評会で、この農林水産大臣賞を受賞しました。さらに、「相藤園」は第13回(2021年)国際名茶品評会で大賞を受賞し、第14回(2023年)でも金賞を受賞するなど、そのお茶の品質は世界的にも高く評価されています。今回は、相藤園の4代目園主・相藤令治さんが自ら呈茶する川根茶園喫茶「炬籐里(ことり)」にて、お話を伺いました。

この記事では、相藤園が追求する川根茶づくりへのこだわりや、茶業界の厳しい現実に真正面から向き合う茶農家の姿勢について、相藤令治さんのインタビューを交えてご紹介します。

相藤園とは

「相藤園」は、静岡県川根本町元藤川にある、自園・自製・自販の茶農家です。現在の園主は、4代目の相藤令治さんです。

第76回(2022年)全国茶品評会において、相藤園は最高の栄誉である農林水産大臣賞を受賞しました。さらに、国際名茶品評会でも第13回(2021年)で大賞、第14回(2023年)で金賞を連続して受賞し、その卓越したお茶作りの技術と熱意が世界的に認められました。

▲各種品評会で、これまでに数十回にわたる受賞歴があります。

▲各種品評会で、これまでに数十回にわたる受賞歴があります。

叔父の相藤良雄は手揉みの永世名人

製茶機械がなかった時代、お茶は「茶師」と呼ばれる職人たちによって手作業で揉んで仕上げていました。相藤令治さんの叔父である故・相藤良雄さんは、手揉み技術を競う大会で7年連続優勝を果たし、ついには「手揉みの永世名人」の称号を得ました。

(※手揉みに関しては、こちらの記事 : 山平園が語る手揉み茶の真髄と心を潤すお茶のすすめ【静岡県・富士茶】もぜひご覧ください)

相藤園のお茶の紹介

相藤園が所在する静岡県川根本町元藤川は、南アルプス間岳(あいのだけ)を源とする大井川中流域に位置しています。1年を通じて寒暖の差が激しいこの土地で生産されるお茶は「川根茶」として知られており、「滋味(じみ)」と呼ばれる爽やかな香味が楽しめる銘茶です。

全国的に生産量も少なく高級茶として高く評価されています。

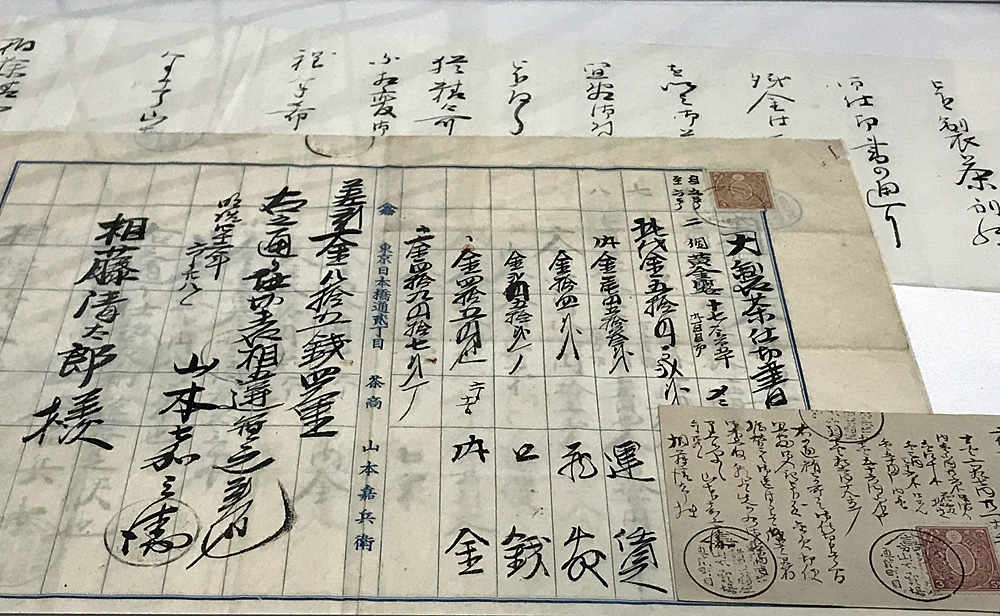

希少な川根茶の中でも、相藤園の川根茶は特に高い評価を受けています。その卓越した品質は、茶品評会での受賞歴だけでなく、東京への交通手段がない時代に、相藤園が東京日本橋のお茶屋と取引を行ったという実績にも表れています。

ここでは、相藤園の川根茶を少しだけご紹介します。

▲相藤令治さんより4代前の曾祖父が、東京のお茶屋さんと取引をしたお茶の仕切り書。明治の終わりから大正の初期のお茶の値段が読み取れます。

▲相藤令治さんより4代前の曾祖父が、東京のお茶屋さんと取引をしたお茶の仕切り書。明治の終わりから大正の初期のお茶の値段が読み取れます。

煎茶~月の光~

相藤園が伝統的な製法で仕上げた浅蒸し煎茶です。1煎目はぬるめのお湯で淹れると、爽やかな滋味と甘味、そしてとろりとした繊細な口当たりが広がります。2煎目、3煎目では徐々に温度を上げていくことで、すっきりとした渋味が現れ、やがて爽快な後味へと変化していきます。

国産川根紅茶

相藤園特製の和紅茶は、やさしい味わいと華やかな香りが特徴です。ストレートティーでその自然な甘みをじっくり味わうのがおすすめ。現在、フォーレなかかわね茶茗舘でカフェメニューとして提供されています。

インタビュー:受賞歴が物語る本物の証。相藤園が語るお茶づくりの哲学と川根茶ブランドの光と影

相藤園の4代目園主である相藤令治さんにお話を伺いました。(右側が奥さんの佐枝子さん。左側が息子の裕次さん)

40年の経験が導く「自然との対話術」 。相藤園が語る、美味しいお茶づくりの本質とは

–相藤園のお茶づくりについて教えてください。

お茶づくりには、私なりの経験が40年以上あります。その間、数えきれないほどの試行錯誤を重ねながら、「どんな方法が美味しいお茶づくりに役立つのか」を探り続けてきました。その過程で、農林水産省の金子武さんのもとへは何度も足を運びました。

私の経験から言えるのは、高品質なお茶を育てるためには、いくつかの重要な要素があるということです。中でも特に注目すべきポイントは「茶葉がどれだけ養分を吸収できるか」です。

この重要なプロセスに深く関わる作業のひとつに、「化粧慣らし(けしょうならし)」があります。これは、かまぼこ型に整えた茶の株面から突き出た余分な葉や枝を取り除く作業です。

不要な部分を取り除くことで、根から吸い上げた養分を茶葉に効率よく行き渡らせることができます。この「化粧慣らし」は、実施するタイミングがとても重要で、早すぎても遅すぎてもいけません。

長年の経験と知識をもとに、茶の生育状態やその年の気象条件をじっくり観察しながら、最も適したタイミングで作業を行うよう心がけています。

近年は全国的にそうかもしれませんが、川根地域においてもお茶の生育環境が大きく変化しています。私も40年以上にわたり茶農家としての経験を積んできましたが、その中で強く感じるのは、施業の判断がこれまで以上に難しくなってきているということです。

季節の訪れが異常に早い年もあれば、逆に遅れることもあり、そのたびに柔軟な対応が求められています。

相藤園が追い求めた有機肥料の理想形——試行錯誤の末に辿り着いた「ぼかし肥料」

美味しいお茶を作るためには、肥料もとても重要です。相藤園では、「ぼかし肥料」と呼ばれる有機肥料を使用しています。これは、米ぬかや魚のアラ、動物質、菜種粕などの有機物に土や籾殻などの微生物を加えて発酵させたものです。

私達にとって、この「ぼかし肥料」は、茶樹を健康に育て、美味しいお茶を作るうえで欠かせないものです。地球環境にも優しく相藤園の美味しいお茶作りの秘訣の1つであるこの肥料に辿り着くまでには、長年にわたる試行錯誤がありました。

–肥料づくりひとつ取っても、多くの工夫と時間が注がれているのですね。実際には、どのような試行錯誤をされてきたのでしょうか?

たとえば、以前は魚屋さんから譲り受けた魚のアラを使い、自家製のアミノ酸肥料を作っていたこともあります。当時はまだ現代のような運送手段や冷蔵設備も整っていなかったため、魚屋さんを1軒1軒訪ねてまわっていたのです。

大量の魚のアラを扱っていたため、その強烈な匂いが体に染み付いてしまって、帰宅しても匂いが落ちるまで家に入れてもらえなかった、なんてこともありましたね(笑)。

–現在に至るまでには、本当に地道な努力の積み重ねがあったのですね。

製茶への特別な一歩、試し揉みから始まる。鮮度を守り抜く相藤園が生む香りと味わい。

茶の収穫期が近づいてくると、相藤園では茶園から少量の茶葉を摘み取り、手揉みによる試し揉みを行います。この最初の製茶を通じて、その年に育った茶葉の出来栄えや特徴を感じ取るのです。

収穫が始まる前にこうした試し揉みを行う茶農家は、川根の中でも相藤園以外にはほとんど見られないのではないでしょうか。

▲ステンレス製の相藤令治オリジナル手もみ製茶ほいろ

▲ステンレス製の相藤令治オリジナル手もみ製茶ほいろ

本格的な収穫期に入ると、いよいよ工場での加工作業が始まります。午前中に茶園で刈り取った茶葉は、すぐに工場へと運ばれ加工されます。相藤園では製茶言置いて、茶葉の鮮度を何よりも大切にしており、収穫と製茶加工のタイミングには細心の注意を払っています。

そのため、一日に加工できる分だけを収穫し、すべてその日のうちに煎茶へと仕上げます。こうした丁寧な手間を惜しまない姿勢こそが、山間地ならではの豊かな香りと味わいを引き出し、相藤園の川根茶ができるのです。

–なるほど。手間ひまをかけたお茶づくりが生み出す味わいが、品評会での受賞にもつながっているのですね。実際、川根の茶農家はお茶の品評会でたびたび入賞していますが、皆さんの間で交流はあるのでしょうか?

ありますよ。この地域には品評会で名を連ねる素晴らしい川根茶農家がお互いを尊敬し、切磋琢磨し合っています。相藤園の近くには松島園という川根茶農家があります。松島園の園主である川崎さんが作る川根茶も本当に素晴らしいですよ。

また、親戚である相藤農園も近くにあります。相藤農園の園主は私の従弟の子にあたります。相藤農園も香り高く質の高い川根茶が作られています。

失われゆく銘茶・川根茶ブランド。産地表示改訂の裏側にあった真実

こうした品評会で受賞するほどの品質を誇る川根茶ですが、近年ではその知名度が急速に低下しています。その背景には、おそらく産地表示の改訂が関係しているのではないかと感じています。

ひと昔前、川根茶と言えば日本茶の中でも高品質なお茶として認知されていました。パッケージに川根茶と表示されるだけで、お茶の売り上げが伸びたほどの時代がありました。

しかし、そんな中でごくわずかな川根茶を合組(異なる生産時期や産地、蒸し具合の荒茶を組み合わせて、複雑で奥行きのある風味に仕上げる伝統的な製法)しただけで、「川根茶」と表示して販売されるケースが目立つようになったのです

こうした、銘茶としてのブランド力を利用した販売手法に対して、「産地の名前を安易に使うべきではない」という声が次第に高まりました。そして「本物の茶産地を守るべきだ」という流れの中で、産地表示のルールが見直されることになりました。

改訂後の新ルールでは、「産地名を表示するためには、51%以上その産地の茶葉が使用されていなければならない」と定められました。

ところが、川根茶は品質は良いものの生産量が非常に限られた希少なお茶です。国内全体の生産量の中で、川根茶が占める割合はほんの数%に過ぎません。そのため、改訂以降は多くのお茶が「川根茶」と表示できなくなり、市場からも次第に姿を消していきました。

結果として川根茶は、かつての知名度を失い、現在では“知る人ぞ知る”産地銘柄となってしまいました。改訂が逆効果となり、もともと600ヘクタールしかなかった川根茶の栽培面積も現在では半分以下。今となっては、川根茶を知っている人の数も最盛期の4分の1ほどにまで減りました。

かつては、質の高いお茶を生産すれば安定した収入が得られ、次の年へとつなげることができました。しかし現在では、荒茶の市場価格があまりにも低く、生産者は十分な収入を得ることが難しい。

そんな中、茶農家たちは自らの暮らしをどう守るか、真剣に向き合わなければならなくなりました。

そのひとつの答えとして、多くの農家が小売やカフェ運営を始めるようになりました。実際のところ、自分で価格をつけて販売する以外に、身を守る術はないのだと思います。ただ、正直な気持ちを言えば、私は本当はもっと、お茶の栽培と製造に専念していたかった。

【編集部メモ】産地ブランドの「光と影」を理解するには、生産者の視点が欠かせません。茶農家取材をまとめた 茶農家の取材記事一覧もあわせてご覧ください。

香り立つ一煎、舌に広がる滋味──川根茶の真髄にふれる喫茶「炬籐里(ことり)」

–相藤園では喫茶も開かれているのですね。それが、この「炬籐里(ことり)」なのですね。

はい。本物の川根茶を楽しんでいただきたい、そして川根という地域の魅力も知っていただきたい。そんな思いから、相藤園では川根茶園喫茶「炬籐里(ことり)」を立ち上げました。

(※川根茶園喫茶の開園スケジュールは決まっていますので、事前に必ずご確認ください)

炬籐里は、体験型の喫茶です。茶葉と茶器一式はすべてこちらでご用意いたしますので、お客様ご自身でお茶を淹れていただき、本場・川根茶ならではの香りと味わいをじっくりとご堪能いただけます。

令和4年の夏にはティーテラスも新設いたしました。大井川沿いに広がる雄大な自然や、鉄道の美しい風景を眺めながら、ゆったりとお茶の時間をお楽しみいただけると、多くのお客様からご好評をいただいています。

(注:残念ながら、相藤園のティーテラスから見える大井川鐡道は家山駅から千頭駅まで運休しています(2025.6月現在)。)

初めて相藤園の川根茶を味わうお客様からは、「今まで飲んできたお茶とまったく違う!」と驚きの声をいただくことも多いです。

–本当に美味しいですね。まるで舌の上で、かすかに泡立つような甘味と旨味……。これが川根茶特有の滋味(じみ)なのですね。

そうですね。一般的に煎茶は1煎目に旨味が凝縮されています。川根茶も同様で、2煎目、3煎目と淹れていくうちに、次第に皆さんが日常的に飲まれているお茶の風味に近づいていくと思います。

こちらは「すすり茶」と呼ばれる淹れ方で、品評会で入賞したお茶を水に浸し、じっくりと抽出する特別な一杯です。なかなかお目にかかれない、贅沢なお茶ですよ(笑)。

–この香りと味、驚きです。本当に美味しいです。

ありがとうございます。やはり「百聞は一見にしかず」ですね。実際にご自身の手で淹れて、香りと味わいを体験していただくのが、川根茶の魅力を知る一番の近道だと思います。

特に若い世代の方々にとって、川根茶の最初の1煎目の味わいは、まったく新しい味に感じることでしょうね(笑)。

相藤園の情報・購入方法

| 住所 | 〒428-0311 静岡県榛原郡川根本町元藤川160

※茶農家に訪問する際には必ず事前予約をしてください! |

| ホームページ

購入方法 ツアー情報 |

https://aitouen.com/

(相藤園のお茶はHPからも購入できます) https://lns-nihon.jp/ (写真を提供していただいた二本柳さんの会社) |

| 電話番号 | 0547-57-2693 |

| 電子マネー・カード決済 | ホームページはカード決済可。店頭では現金のみ。 |

| 営業時間 | 問い合わせ |

| 定休日 | サイトより確認、もしくは問い合わせ |

| 駐車場 | あり(少数台) |

| アクセス | 所要時間: 国一バイパス向谷ICより車で約60分 最寄り駅: 大井川鐵道・駿河徳山駅より車で約5分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~25年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。