世界へ広がるお茶の輪。人と農・自然をつなぐ会が紡ぐ藤枝・瀬戸谷の物語【静岡県・藤枝茶】

JR藤枝駅から車で約30分の距離にある静岡県藤枝市瀬戸谷。この地で1976年から有機栽培によるお茶づくりを続けているのが、茶農家「人と農・自然をつなぐ会」です。同会は、お茶の輸出や海外からの茶畑ツアー、インターンの受け入れなど、国境を越えた日本茶の普及活動に積極的に取り組んでいます。その長年の功績が評価され、2021年には世界緑茶協会から「O-CHAパイオニア特別大賞」を受賞しました。

本記事では、「人と農・自然をつなぐ会」が生み出すお茶の魅力や、海外における日本茶の現状について、杵塚民子さんへのインタビューを交えながらお届けします。

目次

人と農・自然をつなぐ会とは

人と農・自然をつなぐ会は、静岡県藤枝市瀬戸谷でお茶の有機栽培を行っている茶農家です。現在は、会長を杵塚敏明さん、代表を杵塚一起さんが務めています。1976年に有限会社として設立されて以来、45年以上にわたって有機栽培にこだわったお茶づくりを続けています。

同会の強みは、栽培から販売まで一貫した経営体制にあります。茶の苗木を植え、育て、製茶し、刈り取った茶葉を加工。さらに、パッケージングから配達に至るまで自社で手掛けています。そのため、「届けたお茶がどの山の茶畑で栽培され、誰が仕上げたものなのか」をすべて明らかにすることができます。

世界緑茶協会よりO-CHAパイオニア賞特別大賞を受賞

2021年、人と農・自然をつなぐ会の創業者である杵塚敏明さんは有機栽培の普及活動やその功績が評価され、世界緑茶協会より「O-CH

Aパイオニア賞特別大賞」を受賞しました。「すべてを市場に委ねるのではなく、自分たちの手でお茶と消費者をつなぎ、広めていく」。

その姿勢が、いま注目を集めています。

人と農・自然をつなぐ会のお茶の紹介

肥料設計や栽培から加工までを手がけるのは、代表取締役の杵塚一起さん。茶園の管理に細心の注意を払う一起さんは、自園の茶葉の特性を深く理解しており、その魅力を最大限に引き出す荒茶加工を行っています。(荒茶とは、茶畑で収穫した茶葉を蒸し、揉み、乾燥させた一次加工品のこと。消費者の手元に届く前の原材料となる茶葉を指します。)

最終加工を担当するのは、杵塚民子さん。この工程では、茶葉の形状や香り、味、色を厳しくチェックし、新鮮な風味を損なわないよう、ほとんどの作業を出荷直前に実施しています。特に新茶の時期には、毎日茶葉の品質チェックに追われるそうです。

有機八十八夜摘み煎茶

1年で最も美味しいとされる茶葉の収穫時期、立春から数えて八十八夜。この特別な時期に摘み取られた茶葉を使用した贅沢な煎茶です。山間地で育った新芽は柔らかく繊細でありながら、豊かな香りと深みのある味わいを秘めています。春の茶畑に芽吹く新芽の香り、旨味、甘味、そしてほのかな渋みを楽しめます。

山の深蒸し やぶきたみどり

一般的に、山間地の茶葉は葉肉が薄いため、短時間で蒸す「浅蒸し茶」に仕上げることが多いです。しかし、このお茶はあえて長時間蒸す「深蒸し茶」として仕上げられました。

山間地の茶葉の特性を活かした深蒸し仕上げは、自園の茶葉の質を熟知しているからこそ実現できるものです。まろやかな味わいと深緑色が特徴の「山のお茶」です。

有機和紅茶 瀬戸谷もみじ

「ウンカ芽茶葉」を使用した希少な和紅茶。ウンカ芽茶葉は、夏の高温多湿な時期に茶樹に棲みつく体長約2ミリの虫「ウンカ」が茶葉をかじることで作られます。

ウンカにかじられた茶葉は、酵素の働きによって化学成分が変化し、芳しい甘味をもつ「蜜香」と呼ばれる香りが生まれます。このプロセスで得られるウンカ芽茶葉は、スリランカや台湾など紅茶の本場において高値で取引される貴重な原料です。

「人と農・自然をつなぐ会」では、収穫した茶葉を紅茶工場で8〜18時間萎凋(いちょう)させ、その後、スリランカから輸入した特製の柔捻機で加工します。さらに1時間半〜3時間ほど発酵させることで、香り豊かな紅茶に仕上げられます。

▲人と農・自然をつなぐ会が求める品質の紅茶に仕上げる為に、スリランカより輸入した特製の柔捻機

▲人と農・自然をつなぐ会が求める品質の紅茶に仕上げる為に、スリランカより輸入した特製の柔捻機

インタビュー:藤枝・瀬戸谷に芽吹く農と旅の物語。未来に残したい茶畑の再生から発信へ

人と農・自然をつなぐ会の杵塚民子(一番左側の女性)さんにお話を伺いました。

SNSで世界とつながる藤枝・瀬戸谷。世代と地域を超えて取り組む放棄茶園再生

–「人と農・自然をつなぐ会」の活動について教えていただけますか?

現在、藤枝市瀬戸谷では、60歳以上の高齢の茶農家が多く、自然を相手にする体力的に厳しい農作業を続けることが困難になってきています。その結果、手入れが行き届かず、放棄される茶園が年々増加しています。

「人と農・自然をつなぐ会」では、お茶づくりにとどまらず、こうした放棄茶園を重機で整地し、茶の樹を植え直して再生する取り組みも行っています。また、次世代の担い手として新規茶農家の育成にも力を注いでいます。

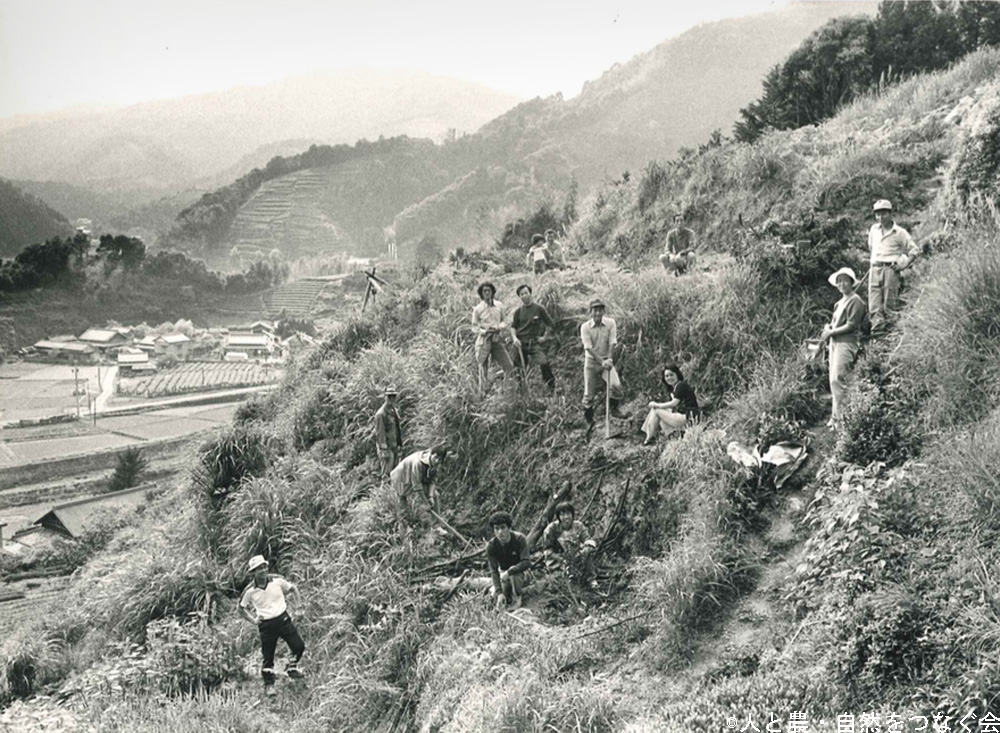

地域の農業をもう一度活性化させるために。創業者・杵塚敏明の世代から共に有機栽培に挑戦してきた仲間たちに加え、現在では、敏明の息子・杵塚一起の幼馴染も新たに活動に参加し、チームの輪はさらに広がっています。

▲ 45年前に有機栽培を始めた杵塚敏明さんと地域の農家の仲間たち。現在も連携を続け、新規農家の育成を推進しています ▼

▲ 45年前に有機栽培を始めた杵塚敏明さんと地域の農家の仲間たち。現在も連携を続け、新規農家の育成を推進しています ▼

さらに、瀬戸谷の自然環境、お茶の味、有機栽培の魅力を広く伝えるため、若い世代の農家たちがSNSを活用して、世界中の人々とつながり、実際にこの地に足を運んでもらう取り組みを始めました。

世界が注目する日本の茶畑体験──見て、感じて、飲み比べる。自然の豊かさに出会う旅

人と農・自然をつなぐ会では、お茶の生産現場を直接見学できる機会として、世界中からの茶畑ツアーを受け入れています。ツアーでは、私たちが所有する複数の山間地の茶畑を巡り、茶樹の成長や特徴が場所ごとにどのように異なるのかを間近で観察できます。

時期によっては、工場内でお茶の加工機械などの設備を見学することも可能です。

–海外には、日本の茶畑を見たいという人がいるのですか?

たくさんいらっしゃいますよ。以前、シンガポール在住の方が訪れた際、その方は生物の営みをテレビなどでしか見たことがなかったそうです。田畑でクモが他の生物を捕獲している光景を目の当たりにし、感動していましたね(笑)。

また、お茶をテイスティングする場も設けています。ひとえにお茶といってもさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解するには、実際に飲み比べていただくのが最も分かりやすい方法です。

外国からいらした方々に何種類かのお茶を試飲していただくと、その味の違いに驚かれることが多いですね。

私たちが丹精込めて作ったお茶についての感想を交えながら、環境問題、日本の茶業の現状、そして豊かな自然に恵まれた瀬戸谷の素晴らしい景観について、訪れた方々と意見を交わしています。

さらに、こうしたツアーだけでは物足りないという方に向けて、日本に長期滞在するインターンシップの受け入れも行っています。そのため、遠方から来られる方々のために、ゲストハウス「椿邸」をご用意しました。

外国人も安心。旅と暮らしのあいだを紡ぐ宿「椿邸」で日本の田舎とお茶のある暮らしを

椿邸は、築100年以上の古民家をリノベーションしたゲストハウスです。日本ならではの趣を残しながら快適に滞在できる宿泊施設としてだけでなく、この地域の魅力を体験できる場としても機能しています。主に日本に短期滞在される方を対象としていますが、長期滞在をご希望の方も受け入れています。

–椿邸に滞在される方は、実際にどのくらいの期間滞在するのですか?

短期滞在の方は欧米の方が多く、滞在期間はおよそ1週間程度です。一方、長期滞在を希望される方はアジア圏の方が多く、これまでの最長滞在期間は3か月でした。その方は新茶の時期に訪れ、ビザが切れるまで滞在されていました。

–滞在中はどのような体験ができるのですか?

滞在中は、お茶の栽培や加工の体験のほか、季節の野菜や果物の収穫、地域のお祭りなど、地元ならではの魅力に触れられる機会をご提供しています。また、ご自身で周辺を散策したい方のために、ロードバイクを2台ご用意しています。

–日本の田舎暮らしを一通り体験できる宿泊施設というのは、魅力的ですね。

はい。日本の文化や茶産地の魅力を深く知ってもらうためには、なによりも安心して滞在できる環境が不可欠です。椿邸では、そのためのサポートを充実させ、訪れた方が日本での時間を存分に楽しめるよう努めています。

私たちが外国を訪れた際、異文化や慣習に驚くことがあるように、外国の方も日本でカルチャーショックを受けることがあります。特に、日本の茶産地を訪れたいと思っていても、現地に知り合いがいないために戸惑ってしまう方も多いでしょう。

そのような状況において、相手の心情に寄り添い、きめ細かなサポートを提供することが大切です。私たちは英語・日本語・中国語の3言語に対応し、訪れる方々が安心して滞在できる環境を整えています。

–椿邸は、日本を訪れた外国の方に安心を与える場所でもあるのですね。

日本茶を通じて出会う、心のふるさと。日本の原風景に魅せられた旅人たち

茶畑ツアーを通して、欧米にはお茶好きな方が多いと感じています。現在、海外へのお茶の輸出では有機茶が特に人気ですね。欧州ではお茶の輸入に関する規制が厳しいのですが、私たちのお茶はその基準をクリアしており、多くの方に喜んでいただいています。

–海外で日本茶の人気は高いのですね。

しかし、日本茶に関する情報は英語ではほとんど発信されていません。実際に、ここを訪れる外国の方の約5割は、お茶の淹れ方を知らないんです。ただ、時折、日本人以上にお茶に詳しい方が来られることもありますけどね(笑)。

お茶そのものも好まれますが、ここでの暮らしや地元の人々との交流が特に人気ですね。地域の方々と一緒に、山菜や筍などの旬の食材を使って家庭料理を作る体験は、ただ日本を旅行するだけでは味わえない貴重な経験になるようです。

また、一緒に過ごした方々とは、今もSNSを通じてつながっています。毎年、茶摘みのシーズンになると、海外から手伝いに来てくださる方もいるんですよ。

この場所が、訪れた人々にとって「何度でも戻ってきたくなる第2の故郷」になれたら嬉しいですね!

おすすめ記事 : クロスバイクで巡る茶処・静岡!訪日外国人も虜にするツアーの魅力【ローカルトラベルパートナーズ】

人と農・自然をつなぐ会の情報・購入方法

| 住所 | 〒426-0134 静岡県藤枝市滝沢1416-3 |

| ホームページ | https://munouyakucha.shop-pro.jp/ |

| SNS | |

| 電話番号 | 054-639-0033 |

| fax | 054-639-0858 |

| 電子マネー・カード決済 | ネットショップのみ対応済み |

| 営業時間 | 問い合わせ |

| 定休日 | 問い合わせ |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | JR藤枝駅より車で30分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。