標高600mの山間地にて。手摘みと茶草場農法に宿る、つちや農園の信念【静岡県・川根茶】

標高600メートル。静岡県川根本町の山あいに広がる「おろくぼ」地区。ここで川根茶を育てる「つちや農園」は、厳しい自然と寄り添いながら、確かな技術と信念をもってお茶づくりに取り組んでいます。

手摘みによる収穫へのこだわり、そして世界農業遺産にも認定された「茶草場農法」。これらを取り入れて育てたお茶は、その品質の高さから農林水産大臣賞をはじめ数々の賞を受賞し、「天空の川根茶園」と称されるほどの評価を得ています。すべての商品を市場には出さず、小売りで直接届ける。そこには、お茶の品質に対する揺るぎない自信と誇り、そして何よりも「飲み手との信頼関係を大切にしたい」という強い想いがあります。

この事では、つちや農園の茶づくりに込められた想いと、世界農業遺産に認定された「茶草場農法」の背景について、土屋裕子さんへのインタビューを通じてご紹介します。

つちや農園とは

つちや農園は、静岡県川根本町の標高600mに位置する「おろくぼ」地区にある川根茶農家です。園主を務めるのは、土屋鉄郎さん。

つちや農園は、2013年に世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の認定実践者に選ばれ、2020年には静岡県知事顕彰を受賞しました。

山間の急傾斜に広がる茶畑で、山の気候や自然環境と調和したお茶づくりを実践するその姿勢から、「天空の川根茶園」とも称されています。

▲つちや農園が手がけるお茶は、その品質の高さからこれまでに数々の賞を受賞しており、農林水産大臣賞といった栄えある賞にも輝いています。

▲つちや農園が手がけるお茶は、その品質の高さからこれまでに数々の賞を受賞しており、農林水産大臣賞といった栄えある賞にも輝いています。

つちや農園のお茶の紹介

標高600メートル、静岡県川根本町の山あいに広がる「つちや農園」。この地で育まれるお茶には、手摘みによる丁寧な作業と、世界に認められた伝統農法「茶草場農法」がもたらす、自然の恵みがしっかりと息づいています。

つちや農園が本当に大切にしているのは、効率ではなく品質、そして市場よりも飲み手との信頼関係。そんな信念のもと、一つひとつに手間を惜しまず育てられた川根茶は、雑味のない澄んだ味わいと、心に残るような深い余韻を感じさせてくれます。

ここでは、つちや農園が手がける個性豊かなお茶をご紹介します。

(つちや農園は定期的にフォーレなかかわね茶茗舘で呈茶もしています。詳しい予定はフォーレなかかわね茶茗舘に問い合わせください)

ひかり小町~手摘み茶~

品種茶「おくひかり」を丁寧に手摘みした茶葉を仕上げたお茶。やさしく、柔らかな曲線を描くような味わいから、美しい女性を象徴する「小町」の名がつけられました。

山霧のしずく~手摘み茶~

甘味・渋味・旨味が高いレベルで絶妙に調和。手摘み茶ならではの、品のある香味は、これぞ山のお茶と呼ぶにふさわしい。

天空の風~手摘み茶~

茶農家が出品する品評会向けの栽培方法で作られた、非常に希少なお茶。芳醇な香り、重厚な旨味、やさしい甘味が重なり合う、格別の一杯です。

萌香(もえか)

品種茶「やぶきた」をやや早めの時期に摘み取った茶葉を仕上げたお茶。若々しく爽やかな香りと、甘みのある後味が特徴です。

三ツ星

お茶の新芽が十分に育ち、味わいが深まった絶妙なタイミングで摘採された茶葉を仕上げたお茶。甘やかな香りとのど越しの良い爽快な渋味が、絶妙なバランスで調和しています。

おくひかり

味が最も乗る時期に摘み取られた、品種茶「おくひかり」。すっきりとした渋味と、個性豊かな香りが印象的です。

ほうじ茶

つちや農園の上質な一番茶のみを原料に使用した、贅沢なほうじ茶。浅煎りで仕上げることで、茶葉本来の風味が引き立つ、上品な香味に仕上がっています。

インタビュー:世界が認めた茶草場農法と手摘み茶の魅力。その先にある、つちや農園の信念

つちや農園の土屋裕子さんにお話を伺いました。

つちや農園の手摘み茶に注目。時間と手間が変えるお茶の品質

–つちや農園といえば、手間暇かけた手摘み茶や茶草場農法の印象が強いように思います。この手摘み茶とはどのようなお茶なのでしょうか?

手摘み茶とは、機械を使わず、人の手で丁寧に摘み取った茶の芽(茶葉)を原料としてつくられたお茶のことです。

–機械摘みと手摘みでは、どのような違いがあるのでしょうか?

お茶の芽は、すべてが一様に育つわけではありません。成長の早い芽もあれば、まだ小さく発育途中の芽もあります。そうした中で機械による摘採を行うと、短時間で効率よく収穫できる反面、柔らかい新芽に硬い茎や葉が混ざってしまったり、背丈の低い芽が収穫されずに取り残されてしまうことがあります。また、刃が触れた部分は酸化しやすくなるという課題もあります。

一方、手摘みであれば、育ち具合のそろった芽だけを選んで摘み取ることができ、傷もつかないため酸化も抑えられます。手間も時間もかかりますが、結果として収穫される原料の質も量も向上します。

–つまり、手摘みは原料の品質を均一に整えるということですね。それはなぜ重要なのでしょうか?

収穫された生葉の質が均一であれば、製造工程はスムーズに進み、品質の良いお茶へと仕上がります。たとえば、製造の最初の工程にあたる「蒸し」は、茶葉に蒸気を当てて発酵を止める非常に重要な工程です。

この際、茶葉の質にばらつきがあると、蒸気(熱)を均一に通すことができません。硬い芽に合わせて蒸すと、柔らかい芽には火が通りすぎてしまい、逆に柔らかい芽に合わせると、硬い芽には十分に熱が入らないのです。

–まるでステーキの焼き加減のようですね。分厚い肉と薄い肉を同時に焼けば、どちらかが焼きすぎるか、生焼けになりますから。

まさにその通りですね。だからこそ、手摘みで揃えた茶の芽を使うことで、畑で丁寧に育てたお茶本来の特性を最大限に引き出すことができるのです。

–なるほど、手摘みを選んでいるのには、ちゃんとした理由があるんですね。そうなると、この標高600メートルという場所で育てている品種にも、何か理由がありそうですね。

そうですね。この環境に向いている晩生(ばんせい)品種を中心に栽培しています。

標高600mの山間地でじっくり育つ中生・晩生品種の魅力

お茶の品種は、大きく分けて3つのタイプに分類されます。基準となるのは、全国的に最も広く栽培されている茶品種「やぶきた」。このやぶきたと比べて、収穫時期が早いものを「早生(わせ)品種」、遅いものを「晩生(ばんせい)品種」、同じ時期のものを「中生(ちゅうせい)品種」と呼びます。

つちや農園は標高600メートルの高地に位置しており、冬から春先にかけての気温が低いため、早生品種の栽培には適していません。そのため、つちや農園では「さえみどり」などの早生品種は栽培していません。

一方で、この冷涼な気候は、晩生品種にとって理想的な環境です。晩生品種は生育に時間がかかるため、寒さが和らぐ頃に茶の芽が出始めます。これにより、霜の被害を受けにくく、質の高い茶葉を収穫することができます。

このような理由から、私たちは中生から晩生の品種を中心に栽培しています。山間地のお茶は、平地に比べて収穫時期が遅くなるのが特徴ですが、その分じっくりと育った茶葉は、味わい豊かで奥行きのある仕上がりになります。

–そうなると、茶市場に出回るのも新茶シーズンの後半ということになりますね。

はい。ただ、つちや農園のお茶は茶市場には出していません。すべて小売りで販売しています。

茶市場に出さない選択。「初物信仰」が見落とす、山のお茶の本当の価値

一般的な茶農家では、毎年4月から始まる新茶シーズンに合わせて収穫を行い、そのお茶を茶市場に出荷します。市場では仲介業者や茶問屋によって評価され、価格が決まる仕組みです。

しかし、つちや農園は川根の中でも特に標高の高い場所にあり、栽培しているのは晩生品種が中心です。同じ町内でも、麓と比べて新茶の時期が1週間ほど遅れ、さらに南部の平地と比べると2週間ほど遅くなります。

このように収穫時期が遅れる立地条件のため、市場に出荷すると、私たちのお茶が本来持つ価値や品質が、適切に評価されないことがあるのです。

–収穫が遅れるという事情は分かりましたが、それが市場での評価とズレる原因になるのはなぜでしょうか?

日本人は昔から「初物好き」と言われてきました。旬の食材を取り入れることで健康を祈願したり、粋な風習として楽しまれたりしてきたのです。お茶もまた、加工品というより農作物として扱われてきたため、その「旬」が大切にされてきました。

「八十八夜のお茶を飲むと長生きする」との言い伝えがあるように、この時期のお茶は特に重宝されてきたのだと思います。そして、こうした「初物好き」の文化に後押しされるかたちで、市場では新茶の早さが価値とされるようになりました。その結果、収穫時期の遅い山間地のお茶は、新茶商戦に乗り遅れてしまう傾向があります。

私たちは市場には出荷せず、価値を理解してくださる方々に直接届けたいという思いから、すべてのお茶を小売りで販売しています。

世界が認めた伝統農法「茶草場農法」とは?──静岡・つちや農園の取り組み

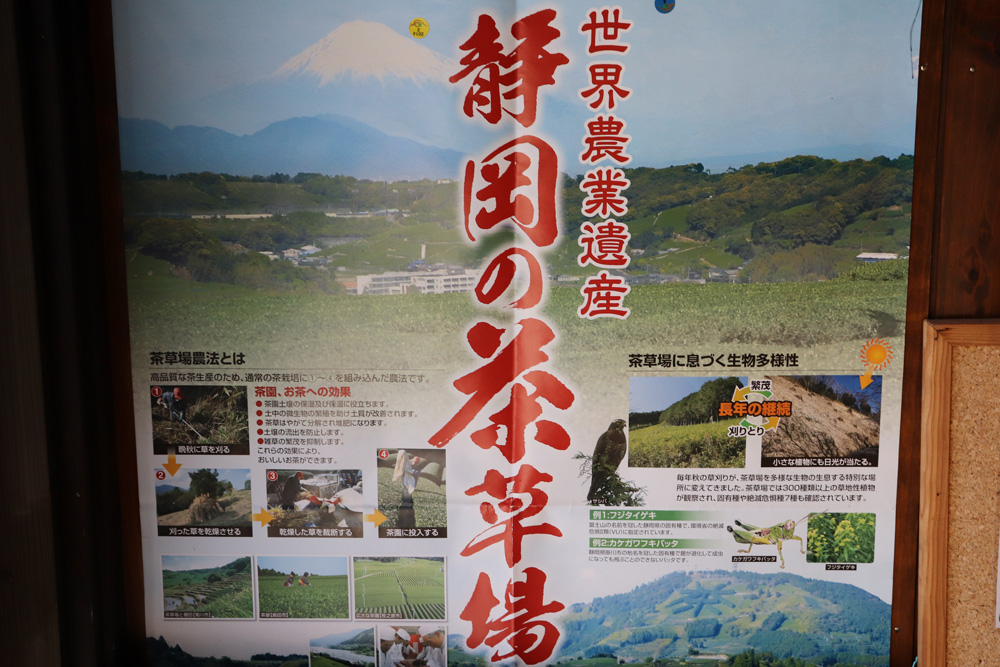

–つちや農園は2013年には世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の認定実践者になり、2020年には「静岡の茶草場農法」知事顕彰を授与されていますね。この茶草場農法について教えていただけますか?

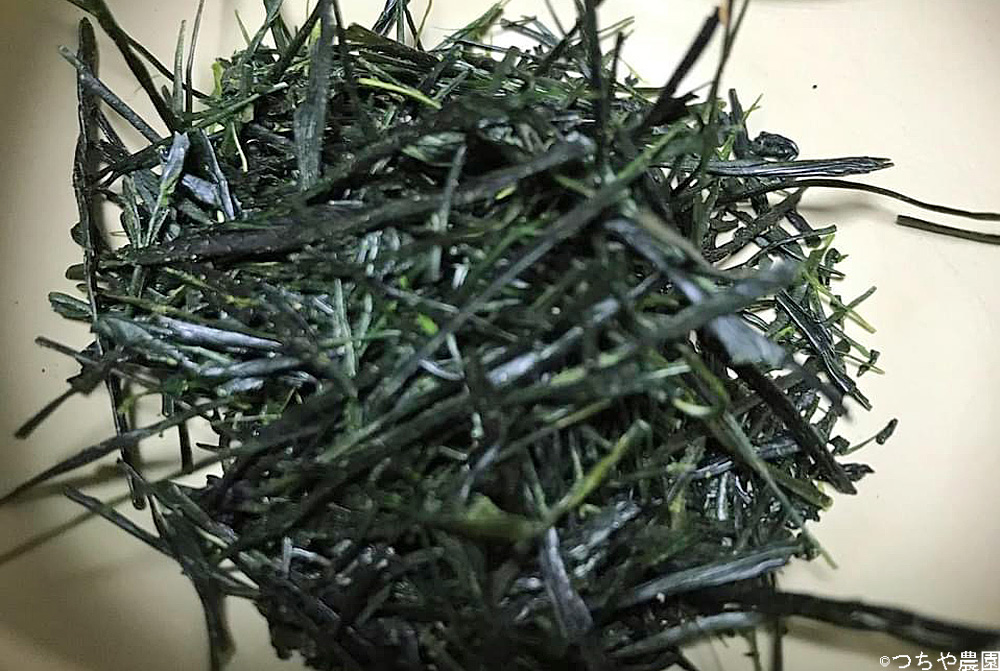

茶草場農法とは、ススキなどの山草を乾燥させ、それを茶畑に敷き詰めて土づくりや茶の木の保温・保湿を行う伝統的な農法です。

–茶畑の間に差し込まれている、このススキがそうなのですか?

はい。毎年11月頃にススキを刈り取り、乾燥させてからこうして畑に敷き詰めていきます。冬場は茶樹の根を保温・保湿する役割を果たしますし、春先には日陰を作る屋根の役割を果たして雑草の繁殖を防ぐため、除草剤を使わずに済むんです。ススキは徐々に腐食して分解され、約1年かけて土に還っていきます。

かつてこの地域では林業が盛んで、杉や桧の伐採跡地にはススキなどが自然に生えてきました。私たちは毎年10月頃にそのススキを刈り取り、一定期間天日で干して乾燥させます。

この作業を「カヤを干す」からなのか、「刈って干す」からなのか定かではありませんが、昔からこの辺りでは、この一連の作業を方言で「カッポシ」と呼んでいたそうです。

「茶草場農法」なんていうより、「カッポシ」のほうが馴染みがありますね。そうして、茶草場農法の準備にはいるのです。

–干したススキを入れておくだけなんですか?

そうなんです。生のままだとすぐに腐ってしまうので、必ず干して乾燥させたススキを使います。しかも長いままの状態で敷くんです。これは冬の寒さや乾燥が厳しい山間部ならではの工夫だと思います。

敷き草は単なる土づくりだけでなく、冬の乾燥防止、保温、肥料の流出防止、除草など多くの役割を果たします。約1年かけてゆっくりと土に還るためにも、長いまま敷くほうが効果的なんです。

こうした自然のサイクルを利用した農法は、良いお茶を作るために昔から当たり前のように続けられてきたものです。そして、「茶草場農法」という名称は、後からつけられたんですよ。

鹿も来る、イノシシも来る。それでも守る、山の茶畑と手間の価値。

–とてもよく考えられた、先人の知恵なのですね。

ここは山の奥深い地域ですから、昔は資材や肥料を買いに行くのも簡単ではありませんでした。車もない時代、人力でここまで運ぶのは本当に大変です。だからこそ身の回りにあるもので資材や肥料をまかないながら、工夫して生活していたわけです。敷き草も、そのひとつです。

今では、良質な肥料が簡単に手に入り、土壌改良も科学的な方法で行えるようになりました。運搬作業も楽になり、畑の機械化も進んでいます。その結果、かつてのように山から草を刈り取り、畑に敷くといった手間のかかる作業に時間をかける人は少なくなりました。

–それだけのコストがかかると知りながら、今も「つちや農園」でこの農法を続けているのはなぜですか?

農家として作物を作る以上、「良いものを作りたい」という思いは常に持っています。それに、たとえ優れた肥料や農薬があっても、それだけで保温や保湿の役割を十分に果たせるわけではありません。

特に、古くなった茶園を改植する際、幼木の時期には敷き草が欠かせません。茶づくりは子育てと同じようなもの。しっかりと手をかけてあげなければ健やかには育ってくれないのです。

また、世界農業遺産に認定されたことを機に、生物多様性の保全や周辺環境への配慮が、私たちの取り組みとつながっていることを改めて実感しました。これは山間地農業のあるべき姿とでもいうのでしょうか。自然に負荷をかけず、自然と共にある農業こそが、これからの時代に求められる価値ある農業の姿だと思っています。

▲つちや農園のお茶の小売りスペースには、茶草場農法のポスターに並んでSDGS(持続可能な開発目標)のボードが置かれている

▲つちや農園のお茶の小売りスペースには、茶草場農法のポスターに並んでSDGS(持続可能な開発目標)のボードが置かれている

とはいえ、実は困りごともあるんです。敷き草によって土の有機質が高まると、ミミズがたくさん育ちます。すると今度は、そのミミズを狙ってイノシシがやってくるんですよ。おかげで茶畑を荒らされてしまって、本当に大変です(笑)。

–イノシシがやってくるのですか?

ええ、イノシシだけでなく、鹿も来ますよ。

–このあたりに、鹿の食べ物になるようなものがあるのですか?

鹿は「古葉)」を食べに来るんです。古葉は光合成を行い地面から栄養分を吸い上げ、新芽を育てる役割を担っています。つまり、良い古葉がなければ、良い新芽も育たない。そんな大切な古葉を鹿に食べられてしまうと、私たちは本当に困ってしまいます。

–仕事場をイノシシや鹿に荒らされるなんて、一般の人にはなかなか想像しづらいですね。

本当にそうですよね。私たちの日常は、そんな自然との闘いの連続なんです(笑)。

関連記事:樽脇園が目指すお茶の新しい価値を創る天空のオーガニックティーファクトリー【静岡県・川根茶】

つちや農園の情報・購入方法

| 住所 | 〒428-0312静岡県榛原郡川根本町水川972 |

| ホームページ | http://www.tsuchiya-nouen.com/ |

| 電話番号 | 0547-56-0752 |

| 電子マネー・カード決済 | なし |

| 営業時間 | 問い合わせください |

| 定休日 | 不定休 |

| 駐車場 | 少数台 |

| アクセス | 最寄り駅: 大井川鐵道・駿河徳山駅より車で約25分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~25年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。