中村順行博士が語る|お茶の効能と文化・歴史の探究【静岡県立大学・茶学総合研究センター】

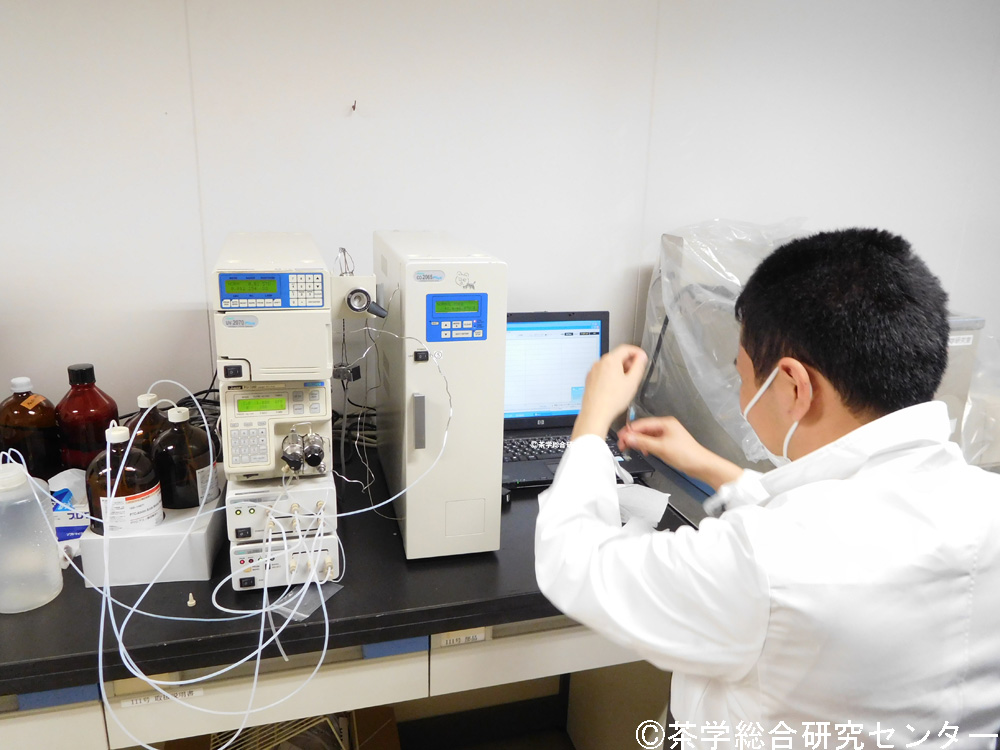

静岡県立大学には、日本で初めて茶に特化した研究施設「茶学総合研究センター」が設立されています。ここでは、茶の生産や加工、歴史、栄養学、薬学、さらには経営まで、多角的な視点から研究が進められています。また、他大学との連携に加え、公共研究機関や行政、茶業界との協力を通じて、茶業振興を目指した取り組みが日々行われています。

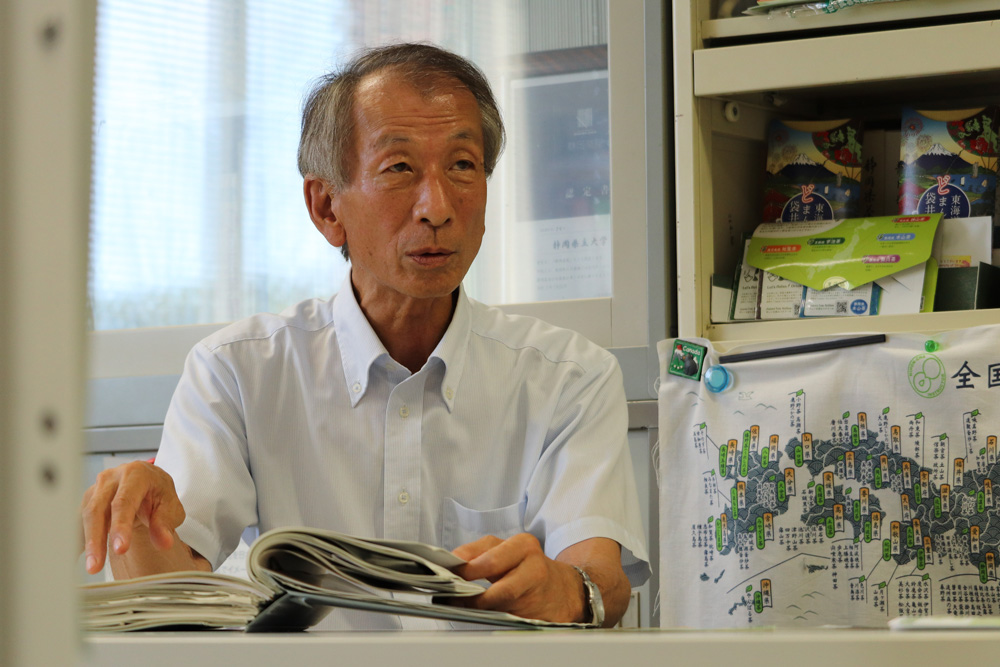

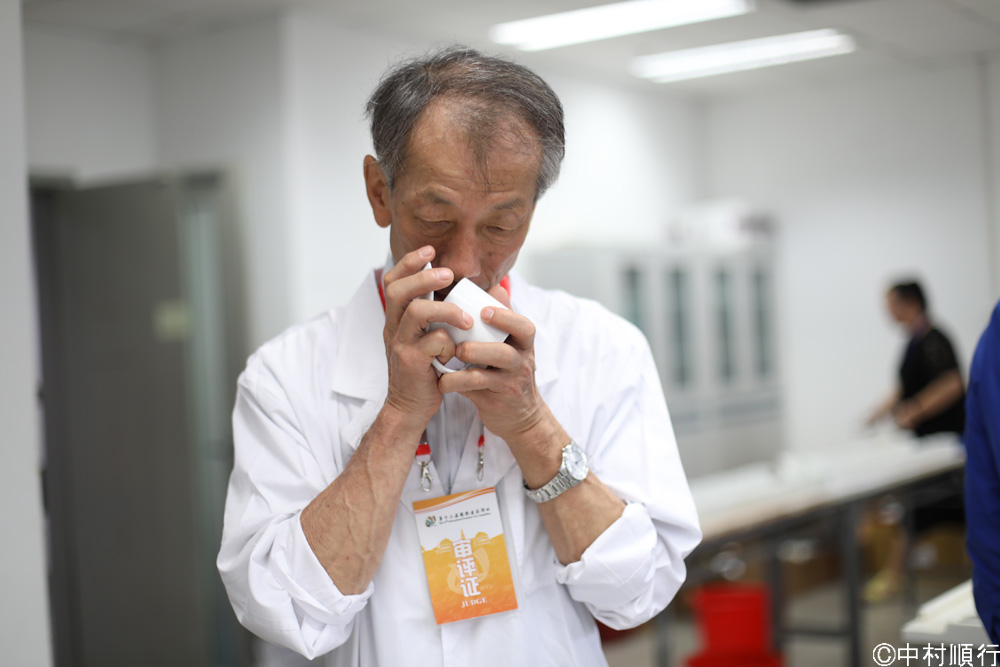

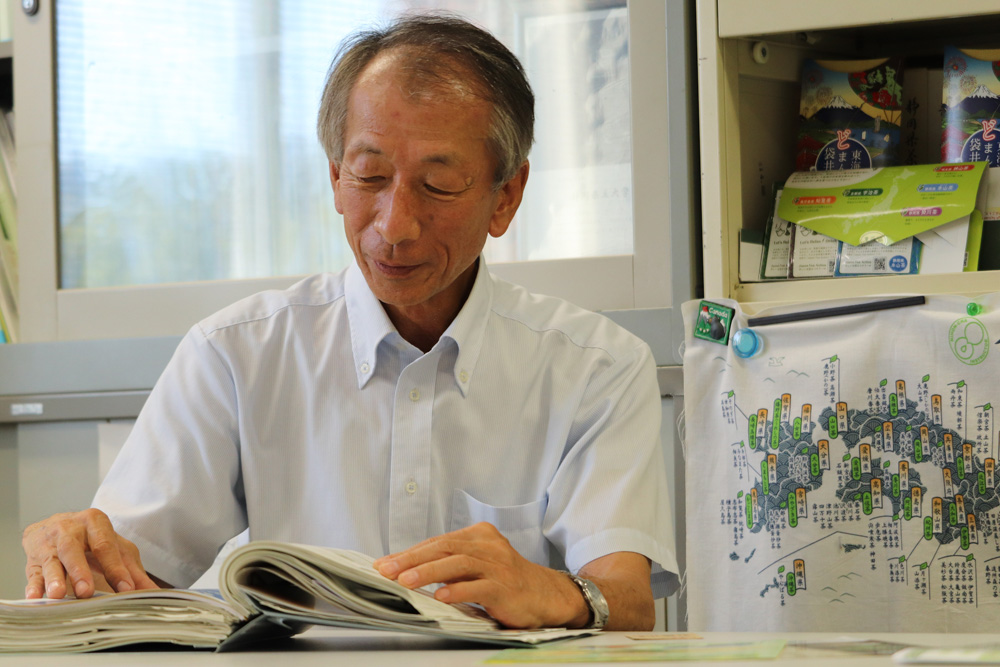

今回、茶学総合研究センター長を務め、茶業振興に大きく貢献するとともに数々の賞を受賞している中村順行博士に、茶の効能とその魅力についてお話を伺いました。

この記事では、茶の歴史や効能について、中村順行博士へのインタビューを中心に、詳しくご紹介します。

目次

日本初の茶の研究に特化した施設「静岡県立大学付属研究機関・茶学総合研究センター」とは

2013年5月、静岡県立大学は、日本で初めてとなる茶学総合講座を開設しました。この講座では、茶の生産・加工、栄養学、薬学、経営学などを多角的な視点から研究しています。また、他大学との連携に加え、公的研究機関や行政、茶業界とも協力し、茶業振興を目指した多様な取り組みを進めています。

翌年の2014年4月には、茶に関する情報の一元化と産学民官連携の強化を目的として、名称を「茶学総合研究センター」へと改称しました。以来、同センターは数多くの成果を挙げ、その研究内容を広く発信し続けています。

今回、茶学総合研究センターで茶の高付加価値化やマーケティング、さらに静岡県産茶葉や茶飲料の嗜好特性解析に取り組む中村順行博士(詳しいプロフィールは静岡県立大学の中村順行博士のプロフィールをご覧ください)に、茶の効能と魅力についてお話を伺いました。

お茶を学び、楽しみ、深める。お茶研究のハブ「茶学総合研究センター」

(静岡駅から車で約20分ほどの場所にある静岡県立大学草薙キャンパス食品栄養科学部棟内には、「茶学総合研究センター」があります。)

–静岡にはこのような施設があるのですね。私も静岡在住ですが、初めて知りました。

こちらは、日本で初めてお茶に特化して設立された総合情報センターです。静岡県立大学にはお茶の各分野に精通した専門家が数多く在籍しており、さらに世界中に広がるネットワークを通じて、さまざまな情報にアクセスできます。

茶学総合研究センターの公式サイトには問い合わせフォームが設けられており、お茶に関する質問を受け付けています。これは「お茶に関して何でもお答えしよう」という意気込みを示す取り組みであり、各分野の専門家とつながるネットワークを活かして実現されているのです。

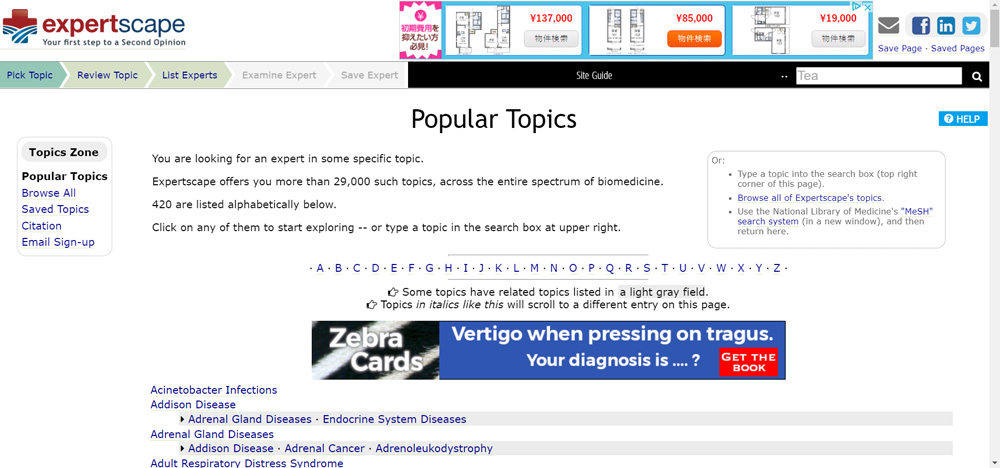

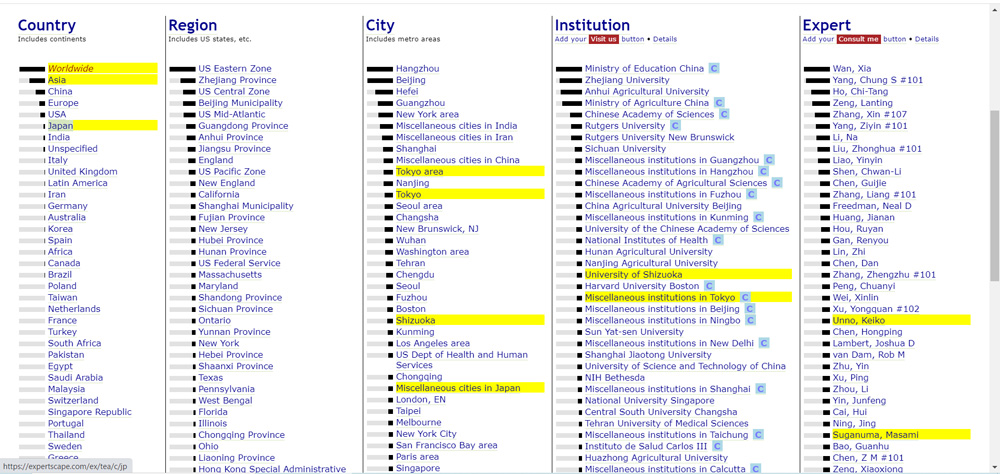

▲世界中のあらゆる分野の研究者の情報を網羅しているExpert scapeにも、静岡県立大学の情報が掲載されています。

▲世界中のあらゆる分野の研究者の情報を網羅しているExpert scapeにも、静岡県立大学の情報が掲載されています。

–本当に多くの研究者がいらっしゃいますね。

お茶の研究分野は非常に広範囲にわたります。すべてを一個人で網羅するのは難しいですが、必要であれば、こちらに掲載されている研究者をご紹介することも可能です。

–なるほど。中村先生は、お茶の各分野の専門家への窓口としての役割も担われているというわけですか。

はい。せっかく茶学総合研究センターという場があるのですから、できる限り幅広く対応したいと考えています。また、日々の研究活動や大学での講義に加え、一般の方々に向けたお茶に関する講演会も開催しています。

–一般向けにお茶の講演会も開催されているのですね。

はい。お茶には健康面において素晴らしい効能があることは、一般の方々にも広く知られています。私はお茶の持つ幅広く、奥深い魅力をもっと多くの人々に知っていただきたいという思いから、様々なテーマで講演を行っています。

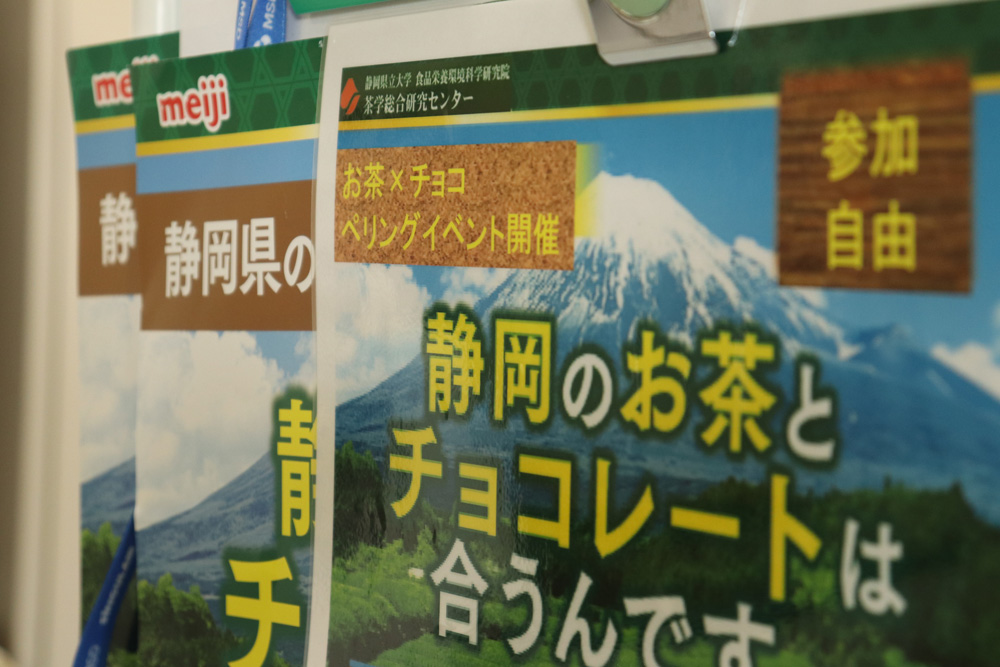

▲他にも、明治製菓と協力し、チョコレートとお茶を組み合わせて楽しむイベントなど、さまざまな企画を開催しています。

▲他にも、明治製菓と協力し、チョコレートとお茶を組み合わせて楽しむイベントなど、さまざまな企画を開催しています。

お茶の歴史と日本茶の進化──効能と魅力に迫る

講演会では、お茶の歴史についてお話しすることがあります。長い歴史を紐解くことで、未来に向けてお茶がどのように進化していくのかが見えてくると感じています。

「なぜお茶はこのような道を辿ってきたのか」というテーマに触れると、より深い興味を持って学んでいただけるのではないでしょうか。

–日本茶の進化の歴史ですか。興味深いテーマですね。

お茶が日本に伝わったのは奈良時代。その後、抹茶、煎茶、さらにペットボトルのお茶に至るまで、時代ごとに形を変えながら進化し、今の姿へとつながってきました。

江戸時代には、抹茶の道と煎茶の道という二つの大きな流れに分かれたように見えますが、最終的には「日本茶」という共通の文化として根付き、人々の暮らしに溶け込んでいったのです。

長い歴史を経て進化してきた日本茶は、いまや健康効果の面でも世界的に注目を集めています。実際に、イギリスのBBCが日本のスーパーフードとしてお茶や納豆を紹介するために取材に訪れたほどです。BBCの取材チームがこちらの部屋に足を運んだこともありました。

さらに近年では、機能性を強化したお茶が特定保健用食品や機能性表示食品として販売されるようになっています。講義の最後には、こうした最新の情報を紹介しながら、「お茶は健康に良いんですよ」と締めくくることが多いんです(笑)。

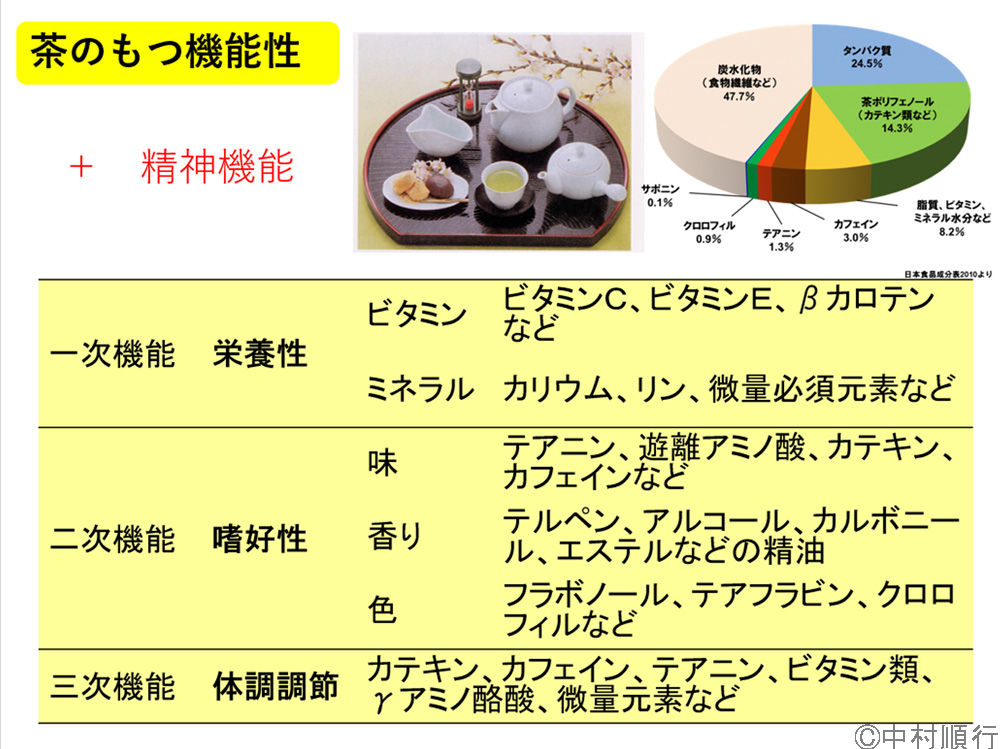

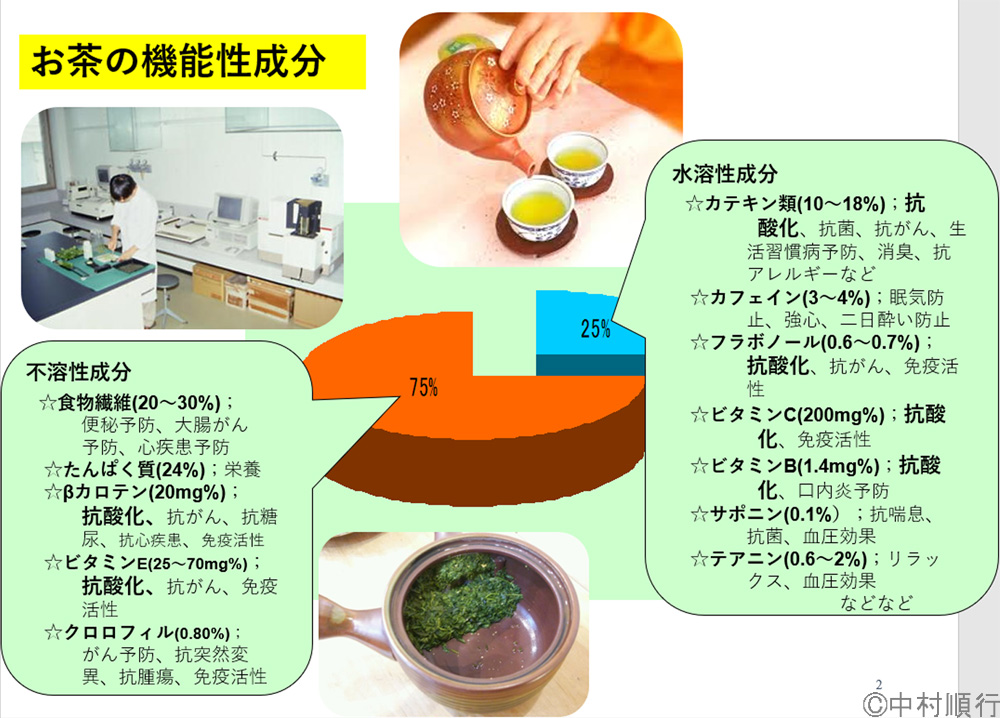

▲中村順行博士が作成した資料。お茶の効能がまとめられており、ビタミンやカテキン、テアニンなどの働きが一つひとつ分かりやすく解説されています。

▲中村順行博士が作成した資料。お茶の効能がまとめられており、ビタミンやカテキン、テアニンなどの働きが一つひとつ分かりやすく解説されています。

お茶が紡いだ健康と文化の系譜。副作用なき予防薬から嗜好品へ

–イギリスからわざわざ日本茶を取材しに来られたのですね。ヨーロッパでは紅茶のイメージが強い印象がありますが、日本茶も人気なのですね。

ヨーロッパにお茶が伝わったのは16世紀のこと。当時注目された理由は、東洋への憧れを背景にした飲み物としての魅力と、健康面での機能性が高く評価されたことにありました。ただし、この機能性に関する真偽や効果については、ヨーロッパで50年以上にわたり議論が続いてきたのです。

–お茶の機能性は海外ではずっと注目され続けてきたのですね。実際にはどのような効能があるのでしょうか。

化学薬品や治療薬が存在しなかった古代において、人々が薬として用いていたのは生薬や、それを原料とした漢方薬でした。

漢方薬には「上薬」と「下薬」の区分があり、お茶のように穏やかな作用を持ち、日々摂取することで健康や長寿に寄与するとされるものは「上薬」として高く評価されてきました。一方、トリカブトのように強力な効能を持つものは「下薬」に分類されます。

お茶は、日常的に口にしても副作用の心配が少ない穏やかな効能を持ち、病気を治療するのではなく予防を目的とする薬として、長い歴史の中で重用されてきたのです。

–つまり、お茶は穏やかな効き目を持つ「予防薬」だったのですね。

もし、お茶の効能が強力であれば、副作用の問題も考慮しなければなりません。しかし、お茶は1000年以上にわたり飲まれ続け、その安全性が証明されています。まさに、上薬としての役割を果たしてきたと言えるでしょう。

ただし機能性だけに注目していたなら、お茶は薬のように扱われ、文化として定着することはなかったかもしれません。

その後、さまざまな経緯を経て緑茶は紅茶へと姿を変え、日常生活に寄り添う嗜好品としてヨーロッパに根付きました。そして紅茶はやがて世界中で愛飲されるようになります。その過程でどのような変遷があったのかは、科学的にも文学的にも非常に興味深いテーマだと思います。

お茶は風邪・インフルエンザ・コロナに効くのか?研究で見えてきた真実

–お茶が風邪やインフルエンザ、さらにはコロナに効果があると耳にすることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか。

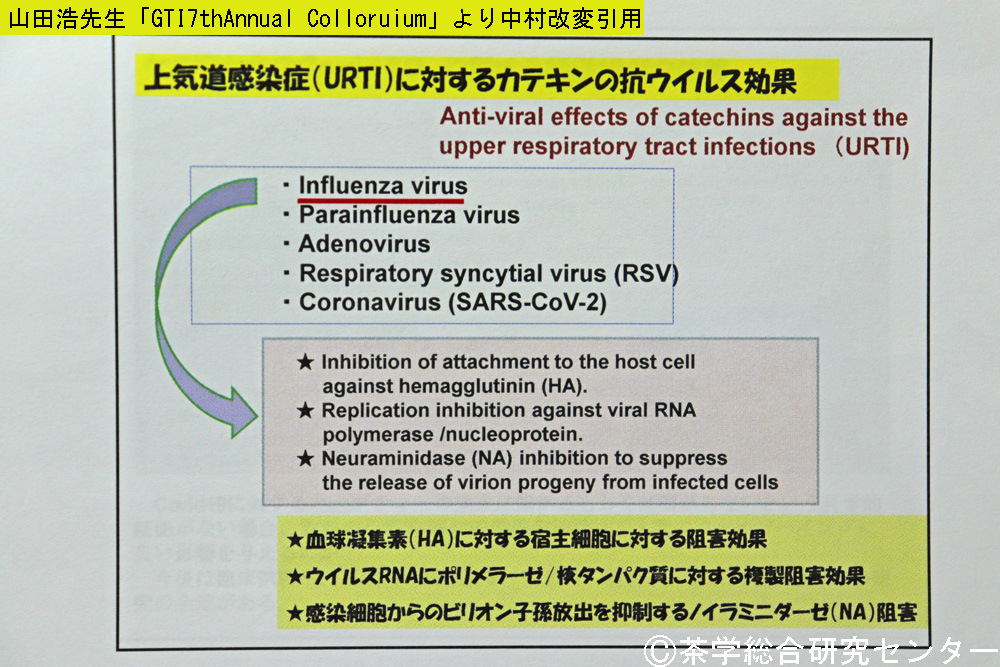

風邪をひくと喉の腫れなどの症状が現れますよね。これらは「上気道感染」と呼ばれるものです。お茶には、この上気道感染を予防する効果があるとされ、さらにテアニンやビタミンCといった成分が免疫力を高める作用を持つことも知られています。

また、お茶の主要成分であるカテキンには、インフルエンザウイルスの感染を妨げる働きがあることが、数多くの基礎研究で報告されています。

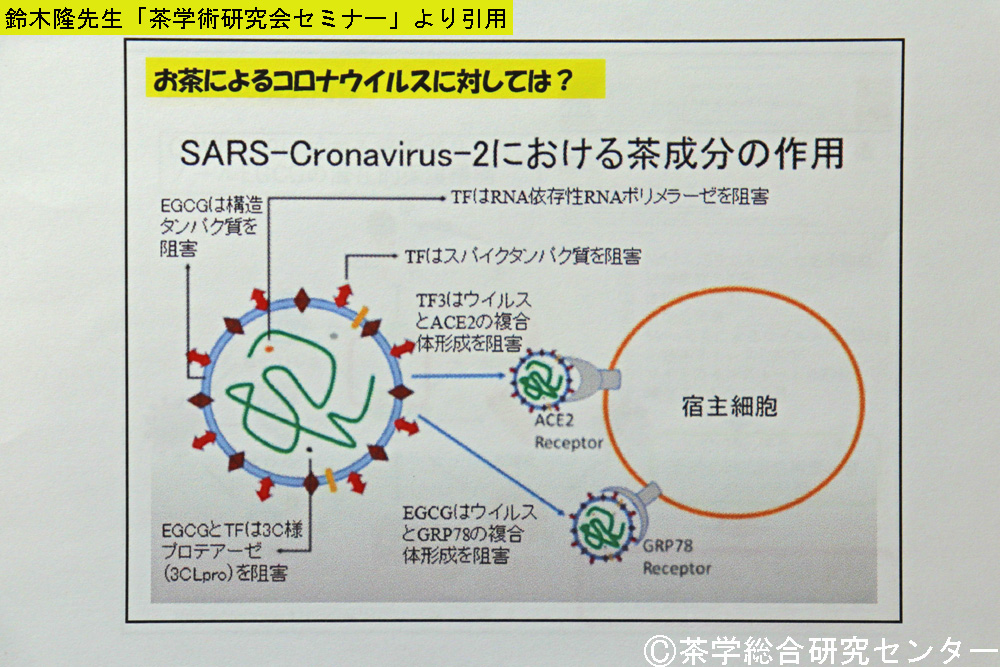

仕組みとしては、インフルエンザウイルス表面のスパイクタンパク質と呼ばれるものに、カテキンが結合することで、ウイルスが細胞に吸着するのを防ぐと考えられています。興味深いことに、インフルエンザとコロナウイルスには構造的に似ている部分もあるのです。

では「お茶はコロナにも効くのか」という疑問についてです。これに関しては、よくいただく質問ですが、現時点ではヒトで確実に効果が証明されたわけではありません。

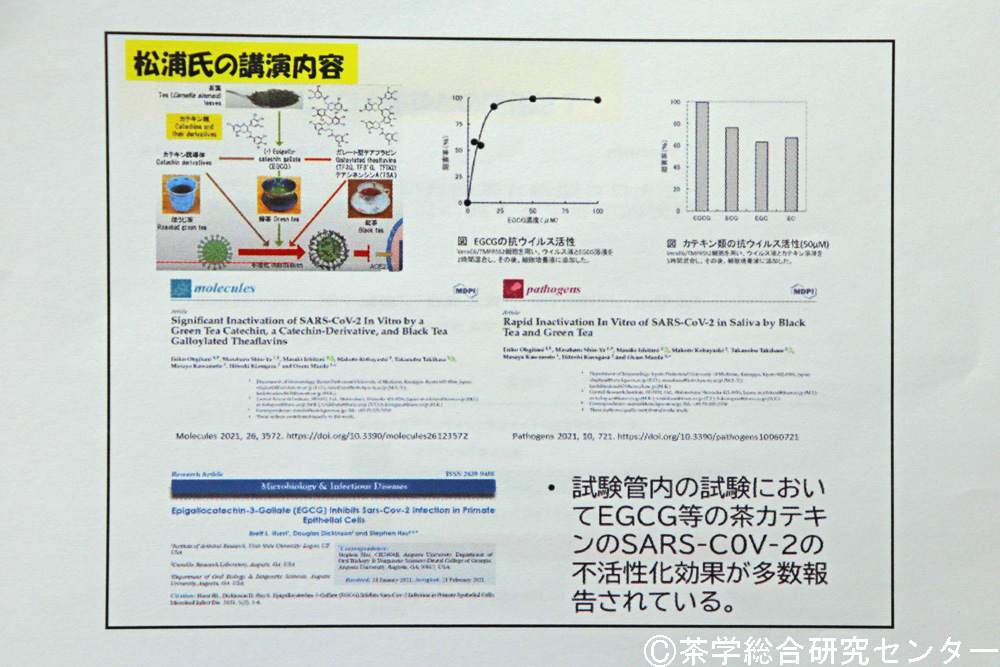

ただし、試験管内の実験ではお茶がコロナウイルスに作用を示すことが確認されています。多くの研究で、劇的な効果が示されています。

たとえば、京都薬科大学の松田教授による研究では、唾液中に含まれるコロナウイルスが茶によって除去されることが証明されています。

しかし、これはあくまで試験管内での成果であり、実際に人体で同じ効果が得られるとは限りません。そもそも、お茶が通過するのは口腔内に限られ、鼻の奥まで届くことはありませんし、口の中のすべてがお茶で満たされるわけでもありません。

また、一時的にウイルスを減らせても、残ったウイルスが再び増える可能性もあるのです。

この点は、がん研究におけるお茶の作用にも似ています。試験管内ではお茶ががん細胞に対して顕著な効果を示すことが知られていますが、人体において同様の効果が得られるかは不確かです。

人体ではお茶の摂取時の温度や濃度、遺伝的背景、腸内細菌フローラ、さらには喫煙や飲酒といった生活習慣など、さまざまな要因が影響します。これらは国や人種によっても異なります。

そのため、単純に一定の結論をつけるのは難しいのです。

世界へ届け!日本茶の魅力――研究成果と国際交流の歩み

–これまでのお話から、お茶には確かな効能があることが分かりました。ただし、抗生物質のように人体へ強制的に作用するものではないのですね。

そうですね。試験管内での研究結果からも明らかなように、お茶には確かに有用な作用があり、漢方では「上薬」に分類されています。ただし、西洋医学の医薬品とは異なり、薬局に並ぶものではありません。

お茶はあくまで日常の飲み物であり、健康を支える心強い味方と捉えるのが適切でしょう。

–「普段からジャンクフードに偏った食生活をしていても、健康によいお茶を飲めば大丈夫」といった、いわば罪滅ぼしのような考え方は避けたほうが良さそうですね。

もし日常的に暴飲暴食をしているのであれば、たとえ高価な特定保健用食品や機能性表示食品に認定されたお茶を飲んでも、その価値を十分に得られないでしょう(笑)。健全な生活習慣とともに、お茶を楽しむ日常を大切にすることが、一番の健康への近道だと思います。

さらに詳しく知りたい方には、静岡県庁のお茶振興課が公開している「研究成果集」をご紹介します。こちらはお茶の機能性に関する研究をまとめた資料で、特にコロナに対する効果を意識した取り組みも含まれています。

PDF形式でダウンロード可能ですので、興味のある方はお茶振興課のサイトでご覧になってみて下さい。(下記の画像をクリックして見れます。)研究成果は分かりやすくまとめられており、お茶の効能を深く理解するきっかけになると思います。

–ぜひ、このようなお茶の効能を含めて、世界中にその魅力が広まってほしいですね。日本人でも十分に理解できていない部分が多いですが、海外で人気が高まっている今こそ、正しい形で伝わってほしいと思います。

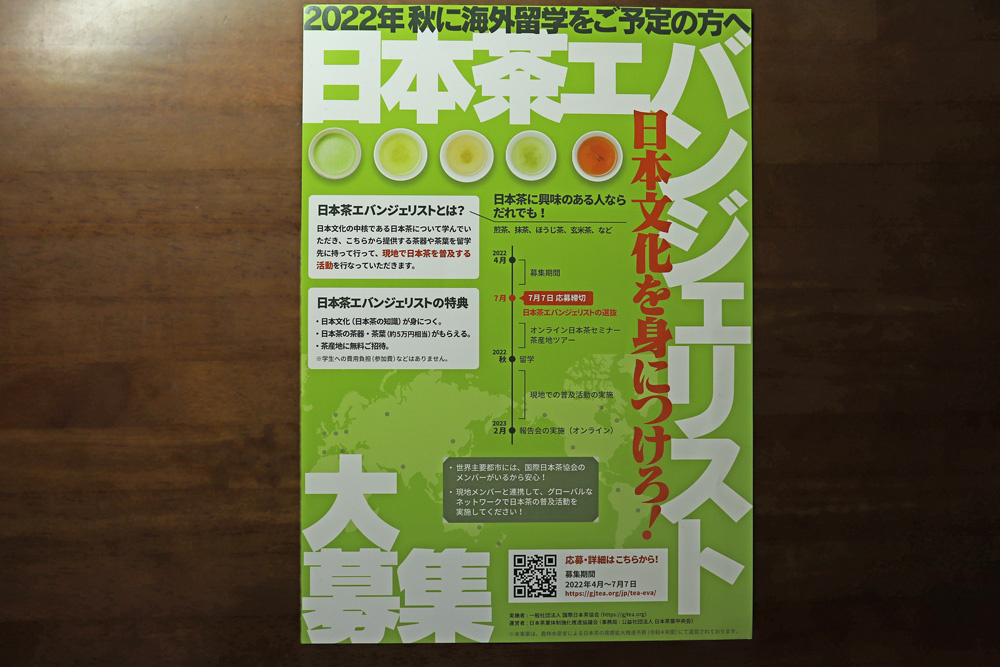

実際にそうした取り組みはいくつか行われています。例えば2022年には、国際日本茶協会が「日本茶エヴァンジェリスト」という新たなプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトでは、海外留学を志す大学生が日本茶を深く学び、その知識をもとに海外で日本茶や日本文化を発信していくことを目的としています。

このプログラムは、日本人としてのアイデンティティを見直すきっかけとなり、同時に日本茶への理解を一層深める機会にもなっています。実際、留学を目指す学生の中には、日本茶の文化について十分に理解していない自分に気づく人も少なくありません。

–素晴らしい取り組みですね。日本の学生たちが選ぶ留学先には、どの国が多いのでしょうか?

多くの学生はヨーロッパを選んでいます。ヨーロッパには古くから紅茶文化が根付いており、その背景に対する理解は深いものがあります。しかし、日本茶の歴史や文化については、どれほど理解されているでしょうか。

特に、日本の緑茶と中国の緑茶の違いを正しく理解している人は、まだまだ少ないのが現状です。だからこそ、日本茶エヴァンジェリストとして、現地で積極的に伝えていってほしいと願っています(笑)

【編集部メモ】研究で語られる「お茶の価値」を、現地の作り手の視点からも見てみたい方へ。茶農家の取材記事一覧もあわせてご覧ください。

~茶学総合研究センターの情報~

| 住所 | 〒422-8526 静岡県静岡市駿河区谷田52-1 |

| ホームページ | https://dfns.u-shizuoka-ken.ac.jp/labs/tsc/index.html |

| 電話番号 | 054-264-5822 |

| 電子マネー・カード決済 | なし |

| 営業時間 | 問い合わせ |

| 定休日 | 問い合わせ |

| 駐車場 | あり |

| アクセス | JR「草薙駅」南口(県大・美術館口)、または静岡鉄道「県立美術館前駅」、同「草薙駅」から 徒歩15分 |

| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |

| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~25年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズは世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介されています。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |

| 英訳担当 | Calfo Joshua |

| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |

Go to English page

Go to English page

をクリックするとスライドが閉じます。

をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。

をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。